パチスロが原因でバンド脱退。青春時代に触れた洋楽が人生を変えた!

お世辞にも真面目な学生だったとは言えない俺は、中学の後半からあんまり学校に行かなくなった。とはいえ完全にドロップアウトするほどのタフさは無く、卒業に必要な最低限の出席日数をギリギリでクリアできるよう計算して注意深くサボっていたように思う。んで休んで何してたかというと、ゲーセン通いだ。

1990年代中期のゲーセンは、パラダイスだった。

色濃く漂う前時代的なアウトロー臭と、来たるべき新しいテクノロジーの勃興。アンビバレンツなそれらがマーブル色に溶け合って、思い返すに胸が締め付けられるような、独特の雰囲気があった。

頭が痛いだの腹が痛いだの、なんのかんのと理由をつけ「いってきます」と昼頃に家を出て、駅の便所で私服に着替えてアストロシティ筐体の前に座る。すっかり顔なじみになっていたスタッフさん達は俺を弟のように可愛がってくれており、ほとんどの機種はフリープレイで遊ばせてくれていた上、食事もよく奢ってくれていた。

そういう感じだったので、学生時代の中盤は学校の思い出よりも「ゲーセン」にまつわる思い出が多いし、また、友達も主にそこで繋がった人々の方が印象に残っている。

さて、中学校二年生のある日だ。いつものようにアルバイトスタッフのMさんと飯を食ってると、ふとこんな事を言われた。

あしのくん、今日誕生日だっけ?

どこかで聞いたのだろう。自分からは申告してない情報ではあったが、正解だったので素直に頷いた。そうすると、Mさんは「『遊ING』に行こうか」と提案してきた。

『遊ING』というのは佐世保市の実家の近くにあったレンタルビデオショップ兼ゲーム・CDショップで、要するに今で言う『TSUTAYA』とか『GEO』みたいな業態のお店だ。そもそもCDを扱ってるお店が当時『平和堂』や『川下レコード』くらいしか無かった佐世保市において、音楽以外にもビデオやゲームまでを扱っていた『遊ING』の存在価値はものすごく高く、もし当時の佐世保のキッズ達に「学校帰りの寄り道といえば?」みたいな質問をすれば、大半は『遊ING』と即答するほど重宝されていたものだった。

要するに「お。さては何かプレゼント買ってくれるんだな」と、思わずニヤけた次第。

年下の、それも学生の特権だ。末っ子である俺はそういうのは結構素直に甘えるタイプなので「やったぜ」みたいな感じでついていったのだけども、ただ、この時にMさんから言われた「遊INGいかない?」という一言が、その後の俺の人生に結構大きな影響を与える事になるのは、まだ当時の俺には知る由も無い事だった。

大人の世界! 洋楽の泥沼にハマる。

「さあ、好きなものを選んでいいよ!」

Mさんが『遊ING』で足を止めたのは洋楽の、それも輸入盤(海外レーベルの奴をそのまま仕入れたCDの事。日本語の歌詞はついてないけど割安)のコーナーだった。てっきりゲームを買ってもらえるもんだと思ってた俺は最初ちょっと微妙な気分になったけども、人の好意に妙なケチをつけるわけにもいかないので「ありがとう!」と答え、その中から言われた通り好きなのを選ぶ事にした。

当時俺は洋楽をほとんど聞いたことがなかった。

当然、輸入盤なんかとは完全に無縁の生活を送っていたし、何を選べば良いのか分からない。もとから洋楽が好きらしいMさんが自分で好みの輸入盤を選ぶ中、俺が選んだのは『ディープ・パープル』のベスト盤だった。タイトルは『ディーペスト・パープル』だったと思う。最も深い紫。チョイスの理由は別に無いけど、これに収録されてる『スモーク・オン・ザ・ウォーター』はその直前に赤坂泰彦のラジオで聴いてなんとなく名前を覚えており、どうせどれも知らんのだからその一点張りでチョイスした感じだ。

「お。いいの選んだね!」

笑顔で言うMさん。金額は2,000円くらいだったと思う。気前よく支払いを済ませ「はい。誕生日おめでとう」と袋ごと渡してくれた。それからもう一度二人でゲーセンに戻り、自宅にたどり着いたのは夜中だった。親と顔を合わせると面倒なので玄関を通らず自分の部屋に直接入って一旦制服に着替え、それから玄関を開けて「ただいま」して今度は部屋着に着替える。

ヘッドフォンを装着して、今しがたプレゼントしてもらった音源をセットした。

一曲目は『ブラック・ナイト』。どっかで聴いたことある曲だと思ったらCMで使われた奴だ。二曲目は『スピード・キング』というらしい。なんかキーボードみたいな音が入ってるのがちょっと古くさい感じがしたので飛ばした。三曲目は『ファイアーボール』。うーん。ピンと来ない。そもそもボーカルの声があんまり合わない。

その時点で「俺は洋楽は無理だ」と一度再生を停止し、風呂に入って飯を食い、受験に備えて少しだけ教科書を開いたのだった。

……それから暫く、自宅にある洋楽のベスト盤の事は忘れてた。

が、ある時国道沿いにある歯医者に行った時に意外な邂逅があった。施術中スピーカーから流れるハードロック。Y先生というその歯科医は医院の中にレコードやギターなんかを飾ってるし、おそらくそういうのが好きなんだろうなというのは薄々気づいていたけども、その時掛かってた曲というのがどうも聞き覚えがある気がしてならない。奥歯をゴリゴリ削られながら気づいた。これ持ってるや。ウチにあるやつ。

「先生これ、ディープ・パープルでしょう?」

治療が終わったあとに尋ねると、先生は嬉しそうに破顔してマスクを外した。

「おお、よく知ってるね。好きなの?」

「えーと、一応持ってます。ベスト盤」

「そうなんだ! じゃあちょっとこっち来て」

Y先生は医院の奥へ向かいながら俺を手招きする。助手だか歯科衛生士だか分からない若い女性の間をすり抜けて院長室らしき部屋に入ると、そこにはアンプやらギターやらが所狭しと並べられ、壁沿いに組まれた格子状のシェルフには、CDやレコードが隙間なく押し込まれていた。

「コーヒー2つお願い!」

「えっ、飲んでいいんですか僕。治療終わったばかりですよ」

「いいよいいよ別に」

廊下の方に声を掛けながら革張りの椅子に座るY先生。

「あしのくん、ディープ・パープルはねぇ……これがいいんだよ。ちょっと待っててね」

先生はシェルフから一枚の音源を取り出して再生機にセットすると、コンソールから何かを操作した。ぷつぷつというノイズの後に、部屋の両側にセットされた大きなスピーカーから、聴いたことがない曲が流れ始める。

「これ分かる?」

「えーと……。すいません分からないです」

「ホントに? これめちゃくちゃ有名だよ。『BURN』って曲でさ」

「何か聞き覚えは……。はい。ありますね」

麻酔が効いた口の横から溢れないように気をつけながら運ばれてきたコーヒーを飲む。傾聴する。ドラム。ギター。ベース。それからキーボード。ボーカルの声が違う。

「あれ? これディープ・パープルですか? 何か声が違う気がします」

「これはデイヴィッド・カヴァーデールだね。さっき流れてたのはイアン・ギラン」

「へぇ……。ボーカル違うんだ……。こっちの声の方が好きですね……」

「そう? じゃあ……そうだな。これ貸してあげよう。いまのこれを歌ってるボーカルのバンドだよ」

先生はまたもシェルフから一枚の音源を取り出すと、俺に手渡してくれた。『ホワイトスネイク』と書かれていた。うわ、借りてもなぁ……。と思った。借りたら返しにまた歯医者に来ねばならない。折角治療は終わったのに。

俺の心の中を察知したのか、先生はめっちゃ綺麗な歯を見せて笑いながらこういった。

「返すのはいつでもいいよ。ずっと持っててもいい」

中学校三年生になったばかりの頃だ。こうして自宅に二枚目の洋楽アルバムがやってきた。流石に二枚あるとただ積んどくだけなのももったいなく思えてきたので、順番に消化する事にした。まずは先生から借りたホワイトスネイクのアルバム。とりあえずライナーノーツを読もうと思ったけども、またも輸入盤らしく全く読めなかった。舌打ちして再生する。一曲目は『スティル・オブ・ザ・ナイト』という曲らしい。ヘッドフォンに意識を集中して、勉強机に突っ伏す。

これが、めちゃくちゃかっこよかった。なんてこった。衝撃だ。こんな世界があるのかよ。鳥肌が立ってしょうがなかった。興奮のあまり二曲目に行く前に一度立ち上がって部屋をぐるぐる回って、そっからもう一度ヘッドフォンを装着してまた最初から聴いた。

ちょっとまてよ? これMさんに買ってもらったアルバムに同じボーカルが居るんじゃない? と気づいてラックからCDケースを取り出す。ディーペストパープル。さっきの曲、先生から教えて貰ったのにタイトルが分からない。しょうがないから全部聴く事にした。そしたら9曲目にそれはあった。『BURN』だ。なんてこったすげえカッコいい。

それから暫くは『スティル・オブ・ザ・ナイト』と『BURN』を繰り返し聴いてたけども、どっかのタイミングで『BURN』の方が好きになった。中盤の掛け合いがすげーカッコいいからだ。最初は古臭いとすら思っていたキーボードの音。のちに「ハモンドオルガン」であると知ることになるその音に、俺はすっかり魅せられていた。こうなるともはや『ディープ・パープル』の虜になる。いつの間にかカヴァーデールよりギランの声にハマりだし、自分でCDを集めだした。

「Mさん『ディープ・パープル』めちゃくちゃカッコいいッス!」

受験勉強の合間にゲーセンで遊んでる時にそう伝えると、ゲーセンスタッフのMさんは菩薩のような微笑みを浮かべながら一本のカセットテープを差し出してきた。

「これ、僕が作ったベスト版。洋楽で今流行ってるのが一通り入ってるから聴いてみて。いいのがあったら、アルバムをダビングしてあげるよ」

……こうして、俺はいつしか洋楽沼にどっぷりとハマる事になり、そうして、無事進学した高校では『ギターマンドリン部』なる、女子しかいない部に入ることになったのだった。

楽器! そう。やっぱり音楽というのはハマると最終的には「自分でも演ってみたくなる」ものなのである。

俺もご多分に漏れず高校の頃からそういうあこがれを抱いてたのだけども、やっぱバンドでの花形でいうとギターかボーカルなのだ。ほぼみんなそう。そっから入るので当然といえば当然だけども、全員それだからメンバーなんかそうそう集まらない。

なんせバンドマンのジョークとして「当方ボーカル、求むその他!」みたいなメンボ(メンバー募集)がよく挙げられる、あれだって結構マジなのである。むしろ俺の頃なんかは小室哲哉全盛期だったので、

「当方プロデューサー、求む全パート」

という冗談みたいなメンボすら目撃して戦慄したことがある。というわけで、学生バンドは往々にしてベースとドラムの取り合いになるのが世の常なのだけども、これにはもうひとつ理由があって、ベースとドラムというのは地味なくせに失敗が許されないのだ。ギターやボーカルは多少失敗しても曲は成立する。が、リズム隊は地味なくせに間違うと曲が止まるという恐るべき役割であり、労多くして功少なしを地で行く修行僧向けのパートなのである。

だがしかし、ギターとボーカルは志望者が多い分、層が分厚い。

兄貴やら年上の友人からガンガン教えられて中学からやってる連中なんかは高校生にしてすでに信じられないくらい上手かったり。俺みたく高校から始めた上に『ギターマンドリン部』で女子に囲まれながら飴を舐めつつきゃっきゃうふふと楽しみながらポロロンポロロンとマンドリンを爪弾いているレベルではバンドに誘われるなぞ夢のまた夢なわけで。そもそもそれはもうマンドリンだし。よく考えたら何となく練習してたあれはギターですらなかったわけで。

結局、ドラムに転向してようやくちゃんとしたバンドに入ったのは大学になってからだった。あしの、19歳の冬の事である。

ビートルズとパチスロの対決。

さて、思春期を脱して大人になった当時の俺は『リンプ・ビズキット』『コーン』『マリリン・マンソン』などにハマっておった。『ディープ・パープル』から入った人間とは思えない、ブリブリのニュー・メタルキッズである。

70sにギリギリ滑り込んだ昭和最後期生まれの同世代が洋楽を聴く場合、メジャーな道は3つあったと思う。

ひとつが『UKロック』。ひとつが『パンク』。そしてひとつが『メタル』である。これは三国志における魏呉蜀やじゃんけんにおけるグーチョキパーの如く三すくみの関係になっており、お互いが同じ洋楽ファンとして表向き手を組みながらも、内心ではバリバリに敵対していたように思う。メタルファンである俺はパンクの事をアホが聴く粗暴な音楽だと思っていたし、UKの事をヒッピーが聴く軟弱な音楽だと思っていた。もちろん、それはお互いさまで、たぶん他の勢力からはメタルは鼻からアリを吸引する奴が聴く悪魔的な音楽だと思われていたと思う。

というわけですっかりハゲかけてる今となっては想像もできぬが、当時の俺は腰くらいまでの金髪にピアスを装着し、アディダスのジャージを着た状態で爆音で『ローライダー』を流しつつバイパス道路を疾走するみたいな、絵に描いたような(ダメな例の)メタルキッズになっていた。

今となってはよく分からんが当時交番の前を通る時は必ずメロイック・サイン(当時はかっこよかった)を向けるというのを自分の中でルール化しており、マジでその頃を思い出すと死にたくなるのだけども、とりあえず一番まずいのが、その状態でなんとか滑り込んだバンドというのが「ビートルズのコピーバンド」だった事である。

なぜ唐突に『ビートルズ』か。これは前述の歯医者・Y先生の紹介があったからだ。うちの患者にドラム叩きたい人がいるよ。じゃあ紹介して。という流れから武雄市の『ディア・ジョン』というビートルズコンセプト喫茶店でメンバーの方々と顔合わせして、その場ですぐ決まった。採用である。それまでもちょいちょい色んなバンドで叩いてはいたけども、コピーバンドとはいえ学生バンドじゃないちゃんとしたバンドに正式に加入するのは初めての事だった。

メンバーは俺外全員年季がバリバリに入ったバンドガチ勢のおじさん。これ俺なんかが入っても良いんですか? と最初はめちゃ緊張してたのを覚えてる。

主な練習場所は佐世保にある『レンガハウス』という歴史的建造物で、これはもともと米軍の弾薬庫か何かだったのを改造してスタジオにしたといういわくつきの物件なんだが、なにげに実際の建物が村上龍原作・妻夫木聡くん主演の映画「69」で使われてるんでもしかしたら観たことある人は「あれか!」と思うかもしれん。

余談だけどもあの映画で妻夫木くんが座ってたスツールはマジで俺の奴である。妻夫木くんの椅子を俺が使ったんじゃない。俺の椅子を彼が使ってたのである。つまり俺は妻夫木くんにひとつ貸しがあるのだ(ないよ)。まあその映画見てないんで俺のスツールがホントに映ってるかどうか分からんのだが、しかし俺はクランクアップ後に開放されたレンガハウスでの初練習時、約一ヶ月ぶりにそのスツールに座った際、座面に妻夫木くんのケツの暖かさを感じた気がした事だけは、ここに申告したいと思う。

閑話休題。

んで、今は入れるかどうか知らんが、かの映画の劇場公開時には結構観光客が来てて、ちょうど練習中にそういう人らが来るとちょっと俺らもテンションが上っていつもより演奏に気合が入っていたものだった。とにかく我々はそのレンガハウスというのを拠点に日々練習に明け暮れていたのだね。

でだ。コピーバンドというのは長くやってるとコピー元のアーティストの魂が乗り移るというか、仕草や言動がだんだん似てくるというのをご存知だろうか。俺がいたバンドも俺以外のメンバーが全員当時50代とかで、オンタイムでビートルズを聞きまくってた人たちだったし、もうコピーのしすぎでなんなら顔のつくりまで似てたもの。ジョンはジョンに似てたし丸メガネを掛けてたし、ポールはちゃんとポールだったしタレ目だった(ちなみに歌も演奏もめちゃ似てた)。

そんな中で、リンゴ・スター役の俺はデカ鼻でもないしアディダスのジャージだし。これは流石に失礼にあたる。

というわけで俺は長かった髪もさっぱり切り、服装もスーツに改めつつ、リンゴ特有のビンタ打法を熱心に研究した。やってるうちにビートルズがめちゃくちゃ好きになり、一通り叩けるようになった頃には出演料アリでビアガーデンに呼ばれて演奏したりするようになっていた。

そしてリンゴの生霊が乗り移り、俺の鼻もデカくなってきた頃。

今でも覚えている。島瀬公園という場所での野外クリスマスライブだ。予定自体は結構前から組まれてたんでスケジュールを空けてたんだけども、割と直前で「オノヨーコ役を入れてジョン・レノンの『ハッピー・クリスマス』を演るぜ」みたいな事を言われ一気にやる気が削げた。そもそもあの曲にドラムが必要かどうかにまず疑義があるし、だいたいあれはジョンの曲であってビートルズの曲じゃない。いやジョンのソロ曲も好きなんだけども、違うのだ。この辺はコピーバンドの微妙な心理で、その辺のコンセプトを曲げるとユリゲラーが掲げるスプーンの如く、今後はどんなポリシーだって簡単に曲がっていくハメになりそうな気がしたのだ。だってポールの別プロジェクト曲まで可にしたら『セイ・セイ・セイ』とかでも対象になっちゃうし。マイケル役は誰がやるんだみたいなことになっちゃう。

あと、実は直前に別のライブでジョン役と喧嘩した(酔っ払って『サムシング』を超スローで叩いたら演奏中にドラム蹴られた)というのもありそのわだかまりが何となく残ってる状態だったので、とにかく全然やる気が出なかった。

さてそんな中でライブ当日。

開演時間は夕方からだったけども、準備があるからという事で二時間ほど早く集まる事になっていた。

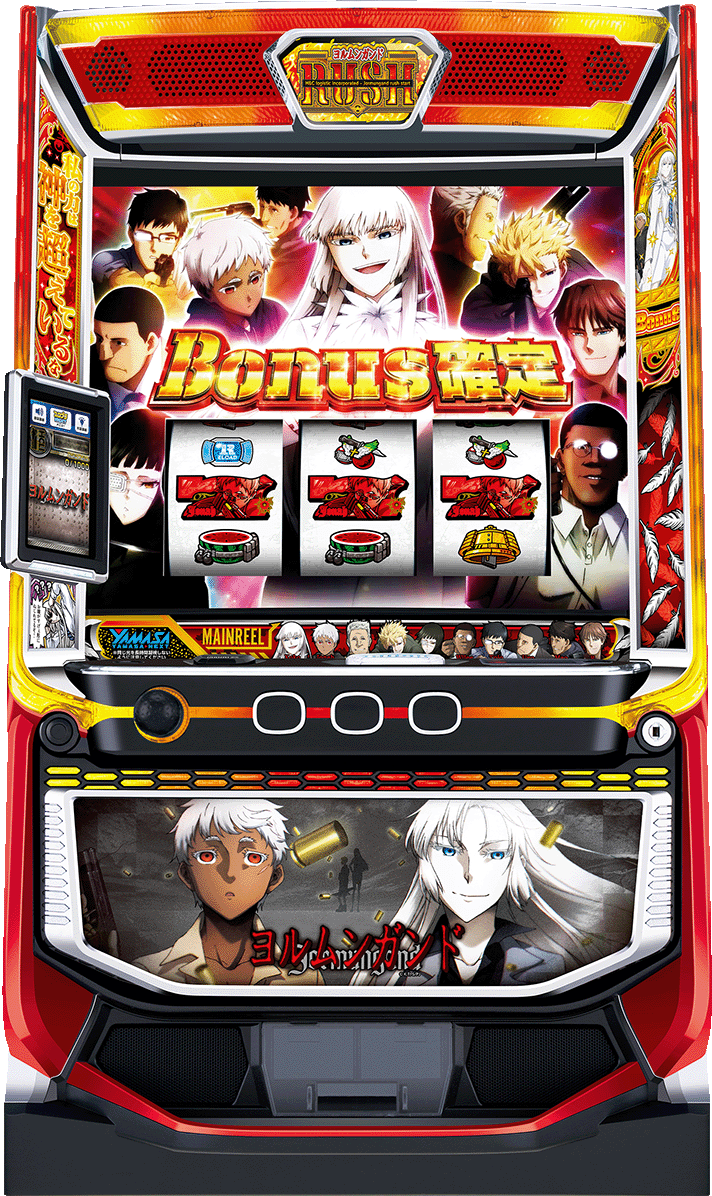

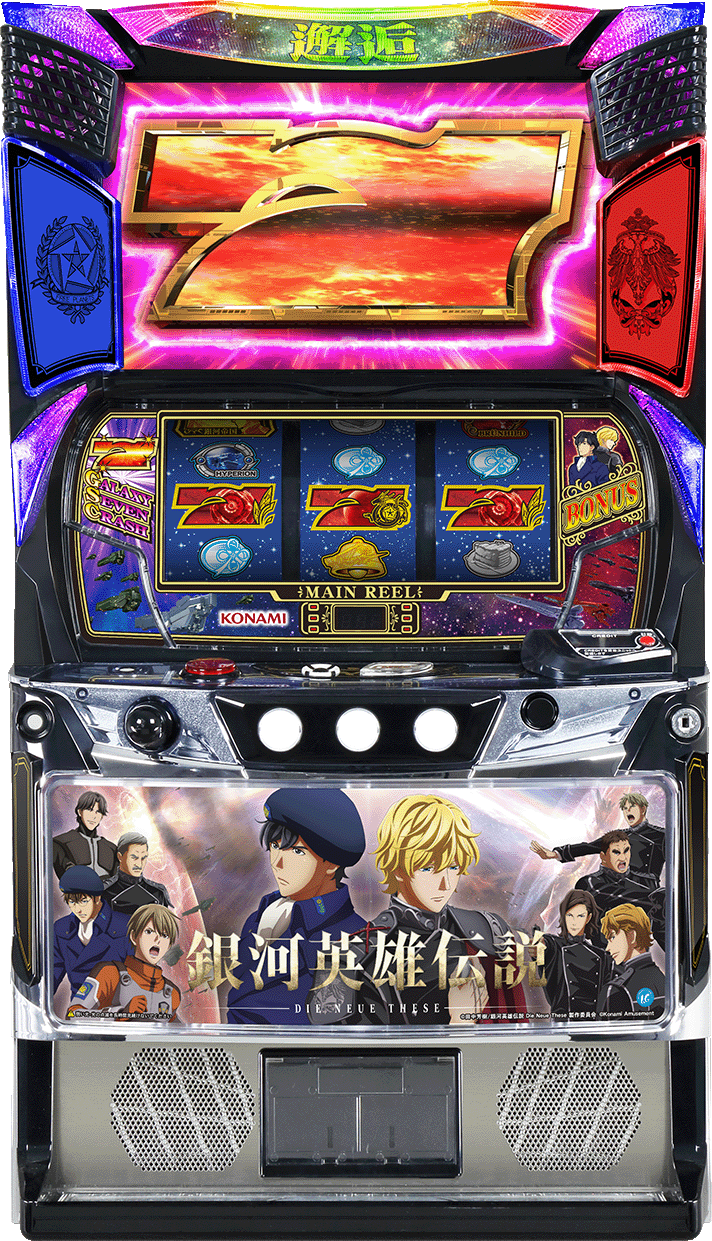

面倒くせぇなと思いつつ遅刻はイヤだったので三時間ほど前に到着したのだけども、そのころ島瀬公園前には『チャンピオン島瀬店』という半地下のパチスロ専門店があり、なんせ当時はまだ短時間で勝負できる4号機時代だったのもあって、まあコレは打つに決まってるわけで。んで初代北斗を打ったと思うんだけども、なんだかんだ一撃で5,000枚くらい出てしまった。89%継続を引いたにしても続きすぎである。「ボーナス大爆発」というカウント画面も初めてみた。ホワタホワタ言わせすぎて変な脳汁が出た状態で時間ギリギリで会場に到着してそのまま即演奏。

実際の所ライブはそんなにヒドくなかったし、まあまあウケてたように思う。よしよし。遅刻も怒られなかったし5,000枚出たし。オールオッケー。

「おつかれ様でした」

「……はい、おつかれ」

その数日後。年が明けるか明けないかのタイミングだった。四年ほど在籍したバンドをクビになった理由は『パチスロ打っててライブの準備をすっぽかした』からだった。

解雇通告の電話を切ったあと、ちょっとだけボーッと虚空を観て。それから思ったのはたった一言だった。

まあいいや。

人生は等価交換であって欲しい。

長年パチスロを打ってると色んな事がある。物理的に得たり失ったりするものもあるし、現物じゃなくても未来において逸失してるものもあると思う。ただやっぱり「遊技の楽しさ」であるとか「思い出」みたいなのってプライスレスだと思うし、その貫目を計る事ができない以上、論じるには値しない。

結構真面目な話、俺だってパチスロを打つ上で失くして来たもの・切り捨ててきたものって結構あると思う。バンド活動なんか最たるものだし、他にも仕事や創作活動や対人関係への影響だってゼロは言えない。

でもね。んじゃ打たなきゃ良かったジャンと即断するのはやっぱり早計だろうて。

その分楽しかったり、あるいは得てきたモノやコトというのも、確実に今の自分を形作っておる。ゲーセンに通って、洋楽を知って、バンドをやって。パチスロでクビになって。そういうステップを全部踏んだ上で今の俺がおるのだもの。繰り返すけど、体験の貫目を計ることが出来ない以上、損得の勘定は出来ないし、やるのは無意味だ。第一、隣の芝生は、隣だからこそ碧いのです。

もし打たなかったら……と想像するのは、精神衛生上良くないのでやめよう。人生のあらゆる取捨選択は、すべて等価交換だと思った方がいい。

……その中で自分が、どう立ち回っているかだけでね。

INFOMATION

いいね!する

3414関連記事

ランキング

-

24時間

-

週間

-

月間

ランキング

-

24時間

-

週間

-

月間

人気機種ランキング

新台導入日

アクセスランキング

この記事にコメントする