【小説】「なわばり」第1話 ピンで立ち回っていた少年が軍団にスカウトされる?

■短期集中連載小説「なわばり」

作:あしの

第1話「出会い」

こうして僕はスロプロになった

今までの人生で後悔している事を3つ挙げよと言われたら、まずは小学生の頃の話をしなくちゃいけない。当時の僕は周りの男子連中と同じく女子は敵だと思っていたので、ある年のバレンタインデーに同級生からチョコレートを貰った瞬間、咄嗟に「ヤバい」と判断してそれを地面に投げ捨て、さらにトドメとばかりに踏みつけるという蛮行を働いてしまった。

当然女の子は大泣きするし、なんならその後先生に呼ばれて良くわからない怒られ方をした。食べ物を粗末にしちゃいけません! みたいなね。その後の小学校生活で僕にチョコをくれる人は二度と現れなかったし、最悪だったのが今思えば僕もその子の事が嫌いじゃなかったということだ。

投げ捨てるまではまぁギリギリセーフだったとしてもその上でツイストを踊ることは無かった。あれがなきゃ、もしかしたら違った未来があったのかもしれない。

二つ目の後悔は中学生の頃の話だ。

僕はこう見えて足が凄く速い。特に何のスポーツもやってなかったのに学年一速かったんで、これはもうそういう体質なんだと思う。そんなんだから体育祭の時にリレーのアンカー役を賜ったのだけど、その日は「ドラゴンクエストVI」の発売日だったので、僕は当日欠席することに決めた。状況が状況なのでそれ相応の理由がないとまずいと思い、とりあえず親が死んだ事にしたのだ。

二三日休めればそれで良かったし、なんなら世界をすっかり救ったあとでドッキリの看板でも持って登校してやろうかと思ってたのだけど当然ながら一日もしないうちにバレてこっ酷く叱られた。その上最悪だったのが女手一つで僕を育ててくれた母親にバレた事だった。怒ってくれればまだ良かったけど、ただ、彼女は泣いていた。

三つ目の後悔。それは中学卒業後すぐに高校へ行かなかった事だ。

高校生活そのものに対する憧れも後々感じたけども、より厳密にいうなら「高卒の資格」は間違いなく早めに取っておいた方が良かったと思う。中学校を卒業してからの三年間、僕はひたすら趣味に没頭していたし、それらは今思うと学校に通いながらでも出来たことだと思う。もしそうしていれば、その後にわざわざ四年間も定時制高校に通う必要は無かったんだもの。

当時の足りない頭でも薄々「これはもしかしてものすごく時間を無駄にしてるんじゃないか」と気づいてはいたのだけど、ただ僕にはそれを上書きするほどとある趣味に没頭していて、それは世間とドンドン乖離していく自分の立ち位置に感じる恐怖感や焦燥感や不安感を、熱狂的な興奮でもって忘れさせてくれていた。

それが「パチスロ」だ。

中学を卒業してすぐの事だ。母親から小遣いをもらいながらゲームをするだけの日常は流石にマズイと感じて近所のパスタ屋でバイトをする事にした。シフトは週4日。たしか時給は700円とかだったと思う。最初はそれなりに真面目にやっていたけども、厨房で仕込みを担当していた先輩に連れられて生まれて初めてホールへ行き、そこでパチスロの打ち方を覚えた。

最初こそルールも何も分からずいたずらにお金を消費するだけだったけど、周りを観察しているうちに「いつも勝っている人」と「いつも負けている人」がいるのが分かった。

どうやらこのゲームは運否天賦じゃなくて何かしら勝ち方があるらしい。

であれば、幼少の頃から親しんできたゲームと同じの筈。攻略法や必勝法の類があるのなら……あるいは、戦略や戦術で何とかなるのならば、それを用いないのは愚の骨頂だ。先輩に聞いたり、雑誌を買って調べたりするうちに、段々と自分なりの勝ち方というのが見えてきた。

転機になったのは1998年。17歳になった頃に経験したとある出来事だった。

当時僕は自宅の近所を中心に3店舗ほどのお店で立ち回っていたのだけども、その3店舗ともが「毎月16日から3日間」をイベント日に設定していた。そこでしか立ち回っていなかった僕は「そういうものだ」と思っていたし、なんならそれはもう全国のホールが一様にそうなのだろうなくらいに理解していたのだけども、家から離れた地域のホールでたまに打つようになると、一般的なイベ日がだいたい10日や15日、25日や30日である事に気づいた。

どうやら16日から3日間というのは、僕の近所のホール特有のセオリーらしい。

なぜそうなっているのかまではすぐに頭が回らなかったけど、その直後にこんな事があり、それですっかり理解できた。

「ねぇ、涼、ちょっとこれ見てくれない?」

夕飯時、食卓で母親がA4サイズのパンフレットを渡してきた。国家公務員一般職の案内だった。ハンバーグを咀嚼しながら受け取って眺める。

「国家公務員……? いや、僕無理だよ。高校も行ってないし」

「それがね、大丈夫なんだって。中学卒業から5年以内なら高校卒業して無くても試験受けれるの。あなた成績は悪く無かったんだから、受けてみれば?」

「受かるわけないでしょ……。てかこれわざわざ取り寄せたの? うわ、また無駄な事を……」

「無駄じゃないわよ。ホラ、そこの宿舎の掲示板にもポスターが張ってあったし、結構募集してるみたいよ。考えてみなさい、涼」

「……宿舎?」

「宿舎よ。すぐそこの。公園の横に大きな建物があるじゃない」

「あのでっかいやつ? あれ団地じゃないの?」

「違うわよ。あれは公務員宿舎って言って──……」

「公務員が住んでるの?」

「そう。財務省だったかしらね」

「財務省っていうと国家公務員か……。へぇ。お金持ってるだろうから家を買えばいいのにね。何に使ってんだか……」

刹那、脳の片隅に電流が走った気がした。ハンバーグを見つめながら幾つかの仮説を立てる。それからパンフレットにもう一度目を走らせて唸った。もしかしたら、そういう事なのかもしれない。

「ねぇ母さん、この辺に公務員宿舎は他にもある?」

「ええ。あなたが通ってた小学校に行く途中にもあるし、あと川を渡った向こう側の──……」

「ああ、ちょっとまって。地図ある? この辺の──」

翌日から、母親に教えて貰った物件に出向いて調べはじめた。

最初は確信が持てなかったけども、詳しく調べるうち当時の僕の家の近所にはなんと5つも宿舎があり、そのうち2つが色んな省庁の人が入ってる「合同宿舎」という建物であるのが分かった。残りの3つはそれぞれ財務省と文部省、そして防衛省の建物らしい。

次に受験希望者のフリをして人事院に問い合わせたのだけども、今思うとこれが一番緊張した。ガチャ切りも覚悟の上の通話だったけど、対応してくれたオジサンは非常に優しく、それぞれの給料日が「財務省が16日」「文部省が17日」「防衛省が18日」である事をしっかり教えてくれたのだった。

分かってみれば簡単な事だ。

都心までのアクセスも良く土地がバッチリ余ってる我がS県K市は、景気絶頂期に数多くの巨大マンションが計画されたのちバブル崩壊と共にその多くが放棄され国の保有となり、それらが公務員宿舎として次々と転生を遂げている最中だった。僕の実家のすぐ近くなんかはまさしくその影響を思いっきり受けている地域で、要するに近所のパチンコホールも彼ら国家公務員の財布を狙い撃ちするべくイベントを打っていたのだ。

ホールがやる事には全て意味がある!

この気付きはその後の僕のパチスロ生活において大いなる財産になった。ゲームでいうところの「攻略の糸口」だ。公務員宿舎が多い地域でわざわざ給料日にイベントを当てる意味はなんだろう。なんせ曜日ではなく特定の日付での開催だ。どうせ彼らは平日の昼間は来れないはず。せいぜい閉店間際にほろ酔い気分で様子を見に来るのが関の山だ。直接利益をぶっこ抜くのであれば「16日以降で最初の土日」をイベント日にするべきなのに、何故そうしない?

……これも少し考えてすぐに分かった。つまりホールは「次の土日に遊びに来るであろう給料日直後の国家公務員への撒き餌」として、16日から3日間のイベントを打っていたのだ。その3日間で地域の常連に出玉を還元しつつ、様子を見に来る公務員の射幸心を煽っていたのである。

これにより、近所での立ち回りの目安が出来た。

16日から3日間の「平日」は思いっきり出す。

16日から3日間に「土日祝」があればその日は死ぬほど回収する。

今思えば実にシンプルな気付きだけども、これはドンピシャで当たりだった。近所の3店舗は3店舗とも判で押したように同じで、16日から3日間の平日だけ狙っていればまず負けない状況になった。

それまではパチスロというゲームを「プレイヤーと機械との戦いだ」と思っていたのだけれど、どうやらそれよりも「店との読み合い」の側面の方が強いらしい。誰に教えられるでもなくその結論に至ったことはそれまで誇れる事がなかった僕の中での小さな自信に繋がった。

それからはむしろ積極的に他のお店にも足を運ぶようになった。いわずもがな、情報収集の為だ。メモを取りながら行ける範囲のお店を調査しまくり、その特徴やクセを随時把握する。僕はこれを「店舗攻略」と呼んでいた。やればやるほど結果も付いてきて、3ヶ月連続で黒字収支を出した時点でパスタ屋のバイトも辞め、そうして僕は、自分で自分を「スロプロ」と自認するようになったのだった。

ターボ軍団との出会い

──さて。1999年初頭のことだ。

電子音が奏でるチープなファンファーレが充満する、薄暗い店内。埃っぽい空調に、巻紙火薬の硝煙みたいな酸っぱい匂いが溶けていた。ウォールナット柄の床材の上には箱型の機械が並んでいて、スーツ姿の男や夜の気配がする女や僕と変わらない世代の学生たちが何席かおきに回転式のスツールに座り、レバーを叩き、ボタンを押している。

胡散臭くて格好いい。胸が躍るような、最高の空間だった。

その頃の僕は誰とも組まず「ピン」で活動していた。同世代のパチスロ打ちは何人かで徒党を組んで一緒に立ち回っている連中が多かったし実際そうした方がピンよりもあらゆる意味で有利だったのだけども、僕がそうしなかったのは孤独を愛しているからでもポリシーでも宗教上の理由からでもなく、単純に友達がいなかったからだった。なので、この辺の出来事は僕の中でも非常に大きな事件だったし、今でもありありと思い出すことができる。

その日はK市にある駅前のお店で1,500枚程交換したあと、毎日のルーチンとしてゲーセンに立ち寄り画面に向き合って時間を潰していた。アストロシティ筐体を背中合わせに設置した「バーチャファイター3」の対戦台だ。

毎日同じくらいの時間に来て同じ筐体に向き合っていたので、その時間帯のお客のレベルやクセもだいたい分かっていた。確か金曜の夜にいつも乱入してくる、弧延落からのコンボでリングアウトばっかり狙ってくる影丸使いの大学生相手に5連勝した直後だ。筐体から100円玉の投入音が聴こえてきた。やれやれ、弧延落の大学生が諦めきれずにリベンジしてきたか。仕方がない軽くひねってやろうと思っていたら、挑戦者が選んだキャラクターは予想外にアキラだった。この時間にアキラを使うプレイヤーはいたっけ? 少し首を伸ばして筐体横から向こうを覗くと、薄汚れたスニーカーとデニムのダボパンの膝までが見えた。

誰だろう。もしかしたら初見の相手かもしれない。

対策を立てられない時は様子見が鉄板だ。試合開始直後にレバーを二度入れしてバックステップをする。画面の中のジャッキーが赤袖のレーサージャケットをなびかせながら2キャラ距離をとる……はずだったが、それより一瞬だけ早く、八極拳の達人が放った肘がジャッキーのみぞおちに突き刺さった。躍歩頂肘。開幕バックステップ狩りの鉄板行動だ。思わず舌打ちした。ダウン攻撃の追撃をしっかり食らった後、下段起き上がり攻撃を放って体勢を立て直す。が、これも読まれていた。しゃがみバックステップで下段蹴りをミリ単位でかわしたアキラは、そのままお決まりの白虎双掌打を放つ。ガイン! というカウンター音が響いて体力ゲージがごっそりと持っていかれた。

教科書通りの攻防。これで開幕と合わせて2度も読み負けてしまった。

その後も調子を取り戻せず最初のセットを落とし、続けて2セット目と3セット目も競り負けた。言い訳できない完敗。マイホームで3タテを食らったのは久々だった。このままでは帰れない。思わず財布から100円玉を取り出して投入しようとしたところで思い直した。銀色の硬貨を握りしめて席を立つ。熱くなって連戦しても同じ失敗を繰り返すだけだ。パチスロの店舗攻略と同じだ。まずは相手を知ること。情報を集めること。クセを見抜く事──。

深呼吸して対戦相手側に回り込む。素知らぬ顔で。気づかれぬよう。口笛でも吹くような感じで背後に向かう。思わず声が出そうになった。相手はどうみても危ない人だった。ヒゲ面にレイバンのサングラス。竜虎をあしらった和柄のスカジャンにダボパン姿で、しかも異様にデカイ。がっしりした体格に、身長も190センチ程はあるんじゃなかろうか。こころなしかアストロ筐体も小さく見える。

ふと、どこかで見たことがある後ろ姿な気がした。どこだ? どこのゲーセンだ?

もしかしたら正面で見れば分かるかもしれないが、流石にもう一度回り込んで顔を確認するのは気が引けた。しばらくそのまま背後から観察していると、ヒゲ面の台に誰かが乱入してきた。いつもこの時間にやってくる仕事帰りのサラリーマン。腕前は下の上くらいのラウ使いだ。少なくとも僕は10回中9回は勝てる。もしかしたら10回かもしれない。このデカイ人もまず負けないだろうと思っていたら、なんと彼はあっさり負けてしまった。先程より明らかに動きが悪い。読みも精彩を欠いている。連コインするか……と思っていたら、彼はそのまま立ち上がって、回れ右をしてどこかへと行ってしまった。

うそだろ、もう帰るのか……! スカジャンの背中を見送りながら声が出そうになった。

あれだけの腕前ならばある程度は名が知れたプレイヤーのハズだ。格好もめちゃくちゃ目立つし、もしここらが地元であれば知られていないはずがない。ということは彼は別の地域からやってきた人だ。少なくとも見たことがある気がするのでたまにはこの辺に顔をだすのだろうけど、恐らくそんなに頻繁ではない。要するにもう戦えない。これにて僕の負け越し決定である。

「なんだよ、勝ち逃げかよ……」

呟いてからサラリーマン・ラウ相手に憂さ晴らしでもしようかと筐体に近づいたところで、コンソールの上に何やら置いてあるのが分かった。キラキラと煌く銀色。燻された模様が刻まれたチェーン。クロムハーツのシルバーブレスレットだった。金属アレルギーの僕には無縁の物だったけども、これがめちゃくちゃ高いものであるのは一瞬で分かった。咄嗟に手に取る。背後を振り返り、入り口にダッシュする。

駅前の歓楽街は週末という事もあって酔客でごった返していた。アルコールの香り。ろばた焼きの煙。饐えたゴミと吐瀉物と、野良猫と香水とアスファルトの匂い。行き交う人々を避けてネオンと月に照らされた遊歩道の中央まで出て、その場でぐるりと周り見た。

……いた!

人混みの中で頭一つ抜けた男がのそのそと駅の方に向かって歩いている。小走りで追いかける。手に持ったアクセサリがジャラジャラと重たい金属音を響かせていた。

「ちょっと! ちょっとすいません!」

手が届く範囲まで近づいて声を掛けると、男はヒゲ面に笑みを浮かべて振り返った。なんで笑ってんだこの人気持ちわるッと思ったけども口には出さず、右手を差し出す。

「忘れ物ですよ。高いんでしょコレ」

「オー……。わざわざ持ってきてくれたのかぁ」

「そりゃァ……、持ってくるでしょ普通」

「普通。ね。はは。普通だってよぉ!」

男はいよいよ楽しそうに笑っていた。何のことか分からなかったけど、どうやらその言葉は僕じゃなくて僕の背後に向けられた言葉らしい。不穏な雰囲気を感じて素早く振り返ると、そこには3人の男たちが立っていた。本能的にさっと目を走らせて相手の人となりを探る。ホスト風のイケメン。田舎のヤンキー。革ジャンの仏頂面。だめだ。全員僕より強そうだ。

ポン、と肩に手を置かれた。ヒゲ面の巨人だ。凶悪な面構えを歪めて笑っている。いよいよカツアゲだと思った。

「あ! あの、僕そんなにお金持ってないんですけど」

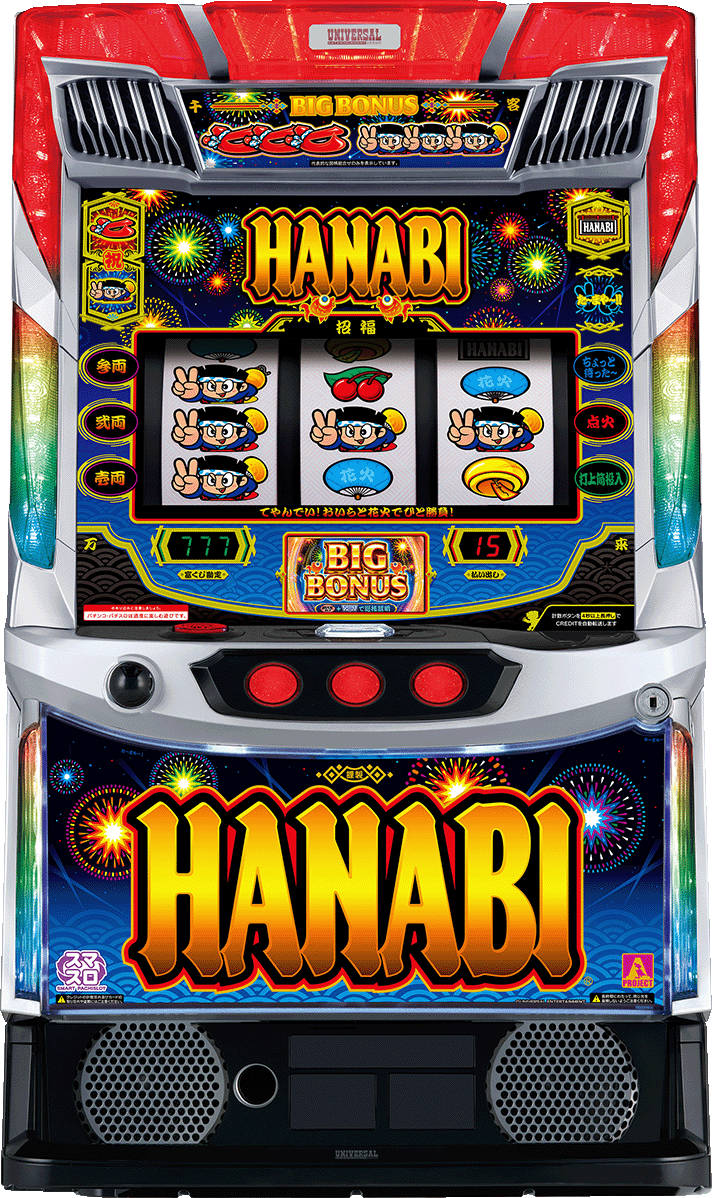

「ン? 今日ハナビで勝ってたろ?」

「ハナビ……?」

「ウン。『パチンコKプラス』のさ。あれ設定5以上だったろ」

最悪だ。こいつらパチンコ屋から尾行してきてる。もはやいよいよ本格的なやつだ。巨人を見て、三人の男を見た。唯一線が細そうなのがホスト風の男だけど、こうなったら彼めがけて思いっきりタックルしてよろけた所をすり抜けて……。そうだ、僕は足が速いからもしかしたら逃げ切れるかもしれない。いや、行けるはず。多分逃げられる。

「おい、ターボ。お前怖いってそれ。ビックリしてんじゃん彼」

「え? そうかぁ? いや、俺笑顔で接してるけど……」

「笑顔が怖いんだよお前は。見た目が凶悪なんだからさ。俺に任してよ……なぁ、君。名前は何ていうんだい?」

ホスト風の男が巨人を制しつつ一歩踏み出してきた。巨人に比べるとだいぶ穏やかな雰囲気だったし、何より注意された巨人が素直に言うことを聞いて肩の手を離してくれた事でちょっと落ち着いた。一度喉を鳴らして、他の連中の急な動きに注意深く目を光らせながら口を開いた。

「そ、そっちこそ……。誰なんですか」

反駁すると、すぐに怒声が飛んできた。坊主頭に金のネックレス。田舎のヤンキーみたいな格好をした小男だ。ご丁寧にグッチのポーチまで携えている。

「テメェ。タチやんに口答えしてんじゃねぇぞ。ぶっ殺すぞ!?」

「ぶ、ぶっこ……!? はぁ! う、生まれて初めて言われたんですけどそんな事!」

「ちょっとゴジ、黙っててよ今は……。しかし君は肝も据わってるね。ますますいい。……そうだね。確かに人に名前を尋ねる時はまず自分からだよな。悪かった。俺は『立木』だ。コイツらからは『タチやん』って呼ばれてる。んで今君に物騒な事を言ったコイツが『醐場(ごじょう)』。あだ名はゴジ。君も呼び捨てすればいいよ。歳近いだろ多分」

ゴジ、と呼ばれた田舎のヤンキーは何か反論しかけたが、それより先に巨人が口を開いた。

「俺は『段大智』って名前だ。段でもタイチでも好きに呼んでくれていい。メンバーからは『ターボ』って呼ばれてるがね」

「メンバー……?」

「まあまあ、後で説明するからさ。それでね、この革ジャンの彼が『町田』くん」

タチやんと名乗ったホストから紹介された革ジャンは、ペコリと頭を下げた。何かを言おうとして、それから何度か口を閉じ、それからようやく「よろしく」と言った。

「悪いね。町田くんは人前で喋るのが苦手なんだ」

「じゃ、じゃ、じゃ……じゃ、若干ね」

「ほらね。こんな感じで。ははは」

ホストが背中をポンと叩くと、革ジャンは照れたように笑った。

ターボ。タチやん。ゴジ。町田。頭の中で反芻していると、ホストが手のひらをコチラに向けてきた。お前の番だぞ、という事らしい。流石に観念のし時だろう。諦めて口を開く。

「僕は……涼です」

「漢字でどう書くの?」

「涼しい、の涼です」

「なるほどね──。よろしくね涼くん。……ホラ、これでもう俺たちは顔見知りだろ?」

「まあ、はい……。いや。いやいや。おかしいでしょ……。なんでハナビの事を知ってたんですか」

「見てたからだよ。俺たちも『Kプラス』に居たんだ」

「そりゃそうでしょうけども、ツケて来たんですか?」

「うん」

「な、何の為に……」

「スカウトする為さ」

あっさり答えるホスト。

「スカウト……? や、野球チームとかですか」

「野球?」

一瞬キョトンとした顔をした後、僕以外の全員が盛大に笑った。なんだか恥ずかしくなった。スカウトという単語から連想できるのが当時の僕には野球チームくらいしかなかったのだけど、どうやらギャグとして捉えられたようだった。

「面白いじゃん涼くん。でもねぇこれ野球じゃなくてね。チームはチームなんだけども『パチスロ』のチームなんだ」

「パチスロのチーム……って、ノリ打ち軍団……の事ですか」

「そう! 話が早くて助かるよ。その通り、僕らはS県を中心に活動してるノリ打ち軍団でさ。名前を『ターボ軍団』って言うんだ」

ダサっ! と思わず口に出しそうになるのを何とか堪えたが、表情には出てしまっていたらしい。ターボと呼ばれる巨人の男が恥ずかしそうに頭を掻いた。

「俺の学生の頃からのあだ名なんだよターボって。名前が『タイチ』だからよぉ……流行ってたじゃん。『みんなのたあ坊』って。あれでたあ坊たあ坊呼ばれ始めてなぁ。あれお前が言い出したんじゃなかったか?」

ターボの言葉に、ホスト風の男──タチやんが笑った。

「そう。俺だったね。そっからコイツの顔がどんどん怖くなっていって、お前その凶悪なツラでたあ坊はないだろって。周りがターボさんターボさんって呼ぶようになった感じで──はは。なつかしいね。……あ、俺らね。同級生なんだ。家も近所でさ。幼稚園からずっと一緒。コイツんちの実家は八百屋で、俺んちは化粧品屋。俺なんか長男だからそこ継いでんだぜ?」

「化粧品屋さん……」

「ホストか何かだと思った?」

「……はい」

「素直でいいじゃないか。あはは」

ステューシーのシャツにラメ入りのジャケットを羽織り、タイトなダメージジーンズを履いた男。細い眉毛と肩までの金髪。手首には幾重にもパワーストーンが嵌っていて、私服のホストと言われた方がよっぽどシックリきた。

結局、立ち話もなんだからという事でなし崩し的に近所の居酒屋へと向かう事になった。断ろうかとも考えたけども「軍団」という単語に興味があったし、実際ピンでの活動に限界を感じていた頃でもあったので一緒に行くことにした。例えノリ打ちをせずとも、もしかしたら情報共有くらいはできるかも知れない。何より、今後の事を考えると同業者にあまり敵を作りたくなかった。

K駅にほど近いチェーンの居酒屋。店内に入った瞬間食欲をそそる煙の匂いがした。居酒屋に入るのはその時が人生で初だったので、なんだかふわふわした感じがした。心配だったのは酒だ。僕はその時まだお酒を飲んだ経験はなかったし、また飲みたいと思っていなかった。なので正直にそれを告げたところ、特に無理に飲ませられることもなくただのウーロン茶が運ばれてきた。全員僕より年上で、僕より分別のある大人だったのである。ゴジという男だけはちょっと怪しかったが、それでも先刻の「ぶっ殺す」がただの口癖みたいなものであるのは小一時間もするとすぐに分かった。

「このシルバーアクセ。これ幾らすると思う?」

顔に似合わず酒が弱いらしいターボさんがスプライトを飲みながらアクセサリをジャラつかせて聞いてきた。

「10万くらい? ですか?」

「500円」

「え!?」

「ニセモンだよこんなの。アメ横にこういうパチもんがいっぱい売ってる店があってさ。それ付けてんだぁ。流石に本物は置き去りにしないよぉ……」

聞けば、どうやらニセクロムハーツの件は一種の入団テストだったらしい。

「俺らはね。収支も大事だけどそれより『一緒に楽しくやれる仲間』が欲しいんだよ。だから第一に信じられる奴であること。次がパチスロに勝てる奴であること──」

ワインを飲みながらタチやんが続ける。

「涼くんは気づいてないかもしれないけども、俺らと君は狙いのホールがちょいちょいカブってるんだぜ? 『パチンコKプラス』もそうだし『銀河会館』もそう。あとは『エンターテイメント・アルファ』と、『コロンブス』」

「ああ……。確かに。そうか。なんか皆さんの顔、なんとなく見たことある気がしたんですよね……。ターボさんとか特に」

「はは。コイツ悪目立ちするもんなー。まあワザとなんだけどね」

「ワザとなんですか?」

「うん。だってほら、軍団長は怖そうだったり悪そうだったりする方がいいんだよ。それだけで抑止力になるから、他の連中とトラブルになったりしないだろ?」

他の連中、というのはつまり「他の軍団」だ。ピンで活動してた自分には無縁の世界だったが、集団で立ち回っていると「プレイヤー対店」以外にも戦う相手が出来てしまうのだろう。

「なるほど……」

「でね、最初はよく見る奴がいるなぁくらいの感じだったんだけど、様子を見てるとどうやら一人で立ち回ってるみたいだぞと。しかもまだすごく若いしさ。十代だろ、涼くん」

「17っすね」

「若ッ!? ちょっとターボ聞いた? 俺らの……11コ下だってよ。干支一周かァ……。てか駄目だろ17歳パチスロ打っちゃ! コラッ!」

「あー……。もうダメだ。もう飲めない。駄目。俺っち帰っていいッスかタチやん……」

ゴジがゆでダコみたいな顔色で立ち上がった。タチやんとターボさんがそれぞれ気遣うような言葉を発しつつ頷くと、彼は「お疲れ様ッス」と言いながら深く礼をして去っていった。

「アイツも酒弱いんだよなぁ……。まあいいや。とにかくさ、若いのにピンで活動してしっかり立ち回ってる。収支もついてるみたいだし、何よりマナーがいい」

「……マナーですか?」

「うん。君さ、平場で打つ時はリミットを決めてるでしょ?」

リミット。出玉の目標ラインの事だろうか。それならば確かに決めていた。だいたい一箱カチ盛り。2,000枚程度までだ。これはスロプロを自認し始めた頃から決めてた事だった。なので素直に頷くと、タチやんは嬉しそうに続きを促した。

「理由を聞いてもいいかい?」

「えー、理由ですか。なんだろう……。上手く言えないんですけど、僕らスロプロってお店に食べさせて貰ってるじゃないですか。そりゃ、僕らの仕事って極論するとお店との戦いなんですけども、でもホールって敵じゃないと思うんですよね。何ていうか、お互い持ちつ持たれつ……みたいな。だから出しすぎて目立つのは違うんじゃないかなぁって。まあそんな感じで──……。ただイベントの時とかはお店も出玉をアピールしたいだろうから、全力で……持ちつ持たれつ……」

「な? そういう所だよ。それねぇ、俺たちもまッたく同じ事を思っててさ。ターボも町田くんもゴジもだよ。俺ねぇ、先月くらいかなぁ。君がニューパルの6捨てるの見たんだよね。あれ確か『銀河会館』だったかなぁ。あれワザと常連に譲ったろ?」

「ああ──……」

確かにそんな事もあった。『銀河会館』はT駅から徒歩5分のところにある古びた小型店で、近隣の大型店にお客を取られて死に体になっているホールだ。昔から通う常連客の頑張りでギリギリ生き延びているような所だけども、折込チラシを入れた日に必ず設定を使ってくれていた。

「ありました。だってあそこで僕が6打ったってしょうがないんで……。判別でチェリー落ちまくるしかなり序盤でもうこれ6だなって分かってたんですけども、よく分かってないフリして捨てて──」

「それなかなか出来る事じゃないんだよ普通は。あれは俺が拾いたかったんだけども、君の漢気に申し訳ないから拾わなかったもんね」

「あ、居たんですね、あの時」

「いたいた。判別ゲームもしっかりチェックしてたよ。ああ6じゃんって。普通に捨てるからビックリしたもん。でもそれでターボに相談する事にしてさ。あの子うちのメンバーに良いんじゃないかって」

「そう。その話聞いて俺も君の事を注意して見るようにしたんだよなぁ。実際立ち回りもそこそこ良いし、んで今日見かけたから悪いけどツケさせてもらって──、いやぁでもまさか『バーチャ』やってるとは思わなかったよ。鳥肌立ったぜぇ」

町田くんが激しく頷く。タチやんも腕を組んで目を閉じ「運命だねぇ」と言っていた。

「『バーチャ』……ですか」

「そう。俺たちなぁ、全員『バーチャ』やるんだよ」

「全員、ですか」

「そう。全員。ほとんどドリームキャストでやってるけどね。差玉の景品をニギって夜な夜な町田くんちでやってるうちに全員めっちゃ強くなっちゃって──」

あははと笑うタチやん。そんな馬鹿な。仲間内でゴリゴリに遊んでるだけでそんなに強くなるものなのだろうか。疑問に思った瞬間、ターボさんの口からそれに対応する回答が飛び出してきた。

「いやぁ、君がジャッキー使いで良かったよ。タチやんもゴジもたまにジャッキー使うからなぁ。対策が出来てた」

「……ああ、まさか。あの後下手くそなラウに負けてたのは……」

「そう。俺たちの中にはさ、居ないんだよ。ラウ使い。だめだありゃ全然技が分かんねぇ。コンピューターとしか戦ったことねぇんだもん」

「……お、お、お、俺」

「ン? どうした町田くん」

「お、俺、ら、ラウ、つ、使おうかな。へへ……」

町田くんの背中を叩くタチやん。やめてくれようと言いながら笑うターボさん。僕もつい一緒になって笑ってしまった。

……これが、僕とターボ軍団との出会いだった。

まだ海のものとも山のものとも良く分からない人たちだったけど、彼らとはその後、幾つかの大きな戦いを共にして、固い絆で結ばれるようになるのは、この時の僕はまだ知らなかった。

(次回に続く)

INFOMATION

いいね!する

1155関連記事

ランキング

-

24時間

-

週間

-

月間

ランキング

-

24時間

-

週間

-

月間

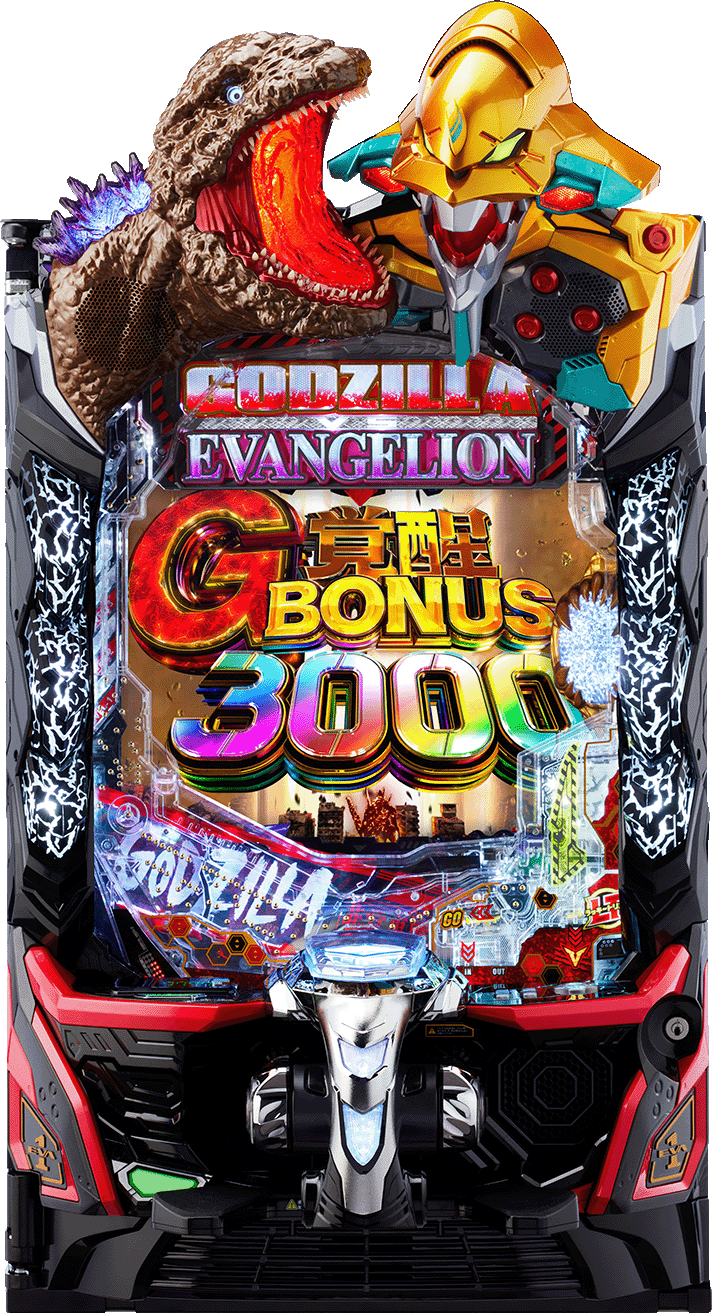

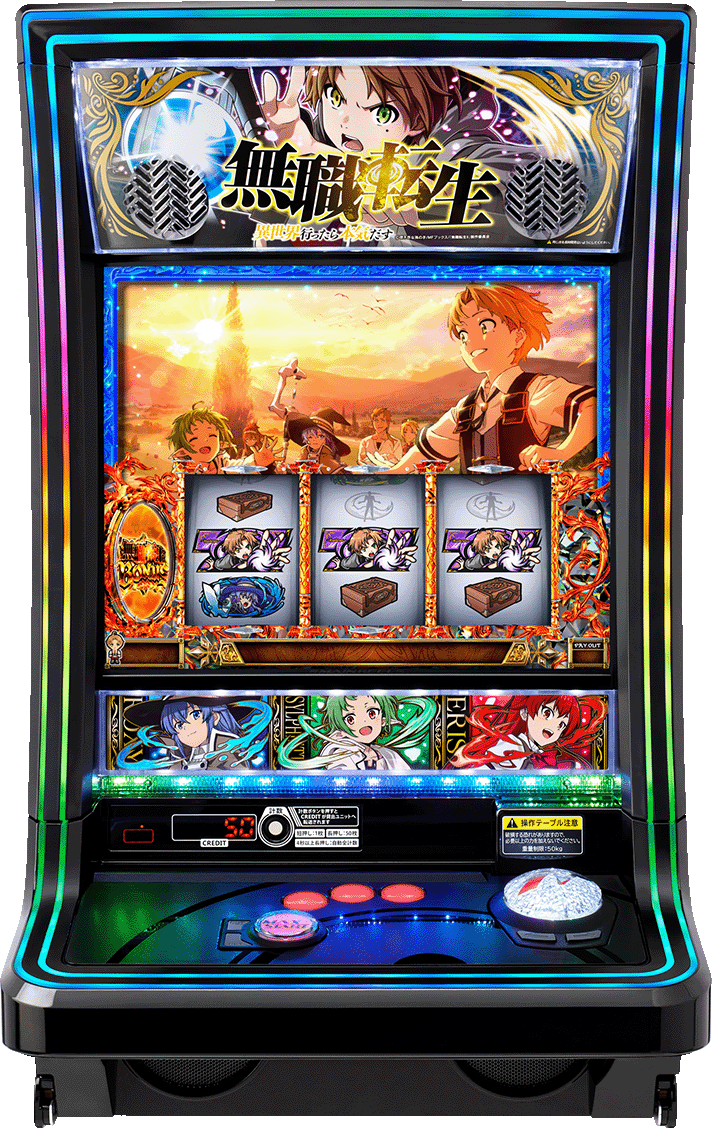

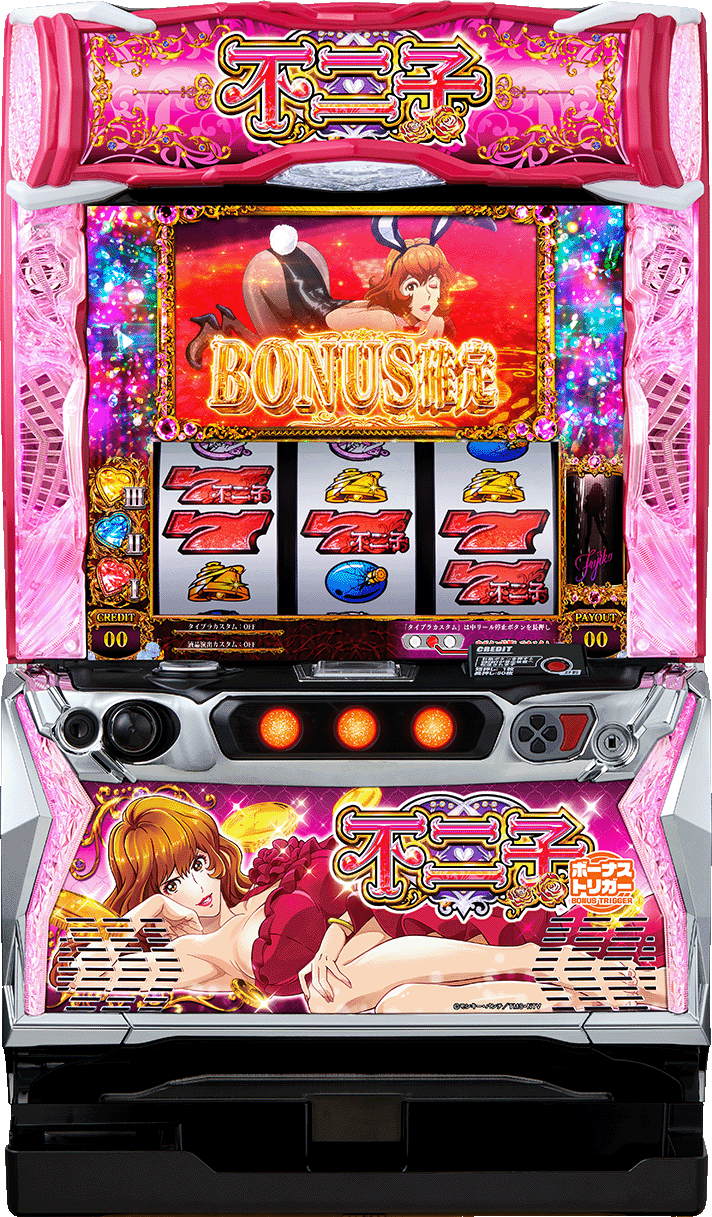

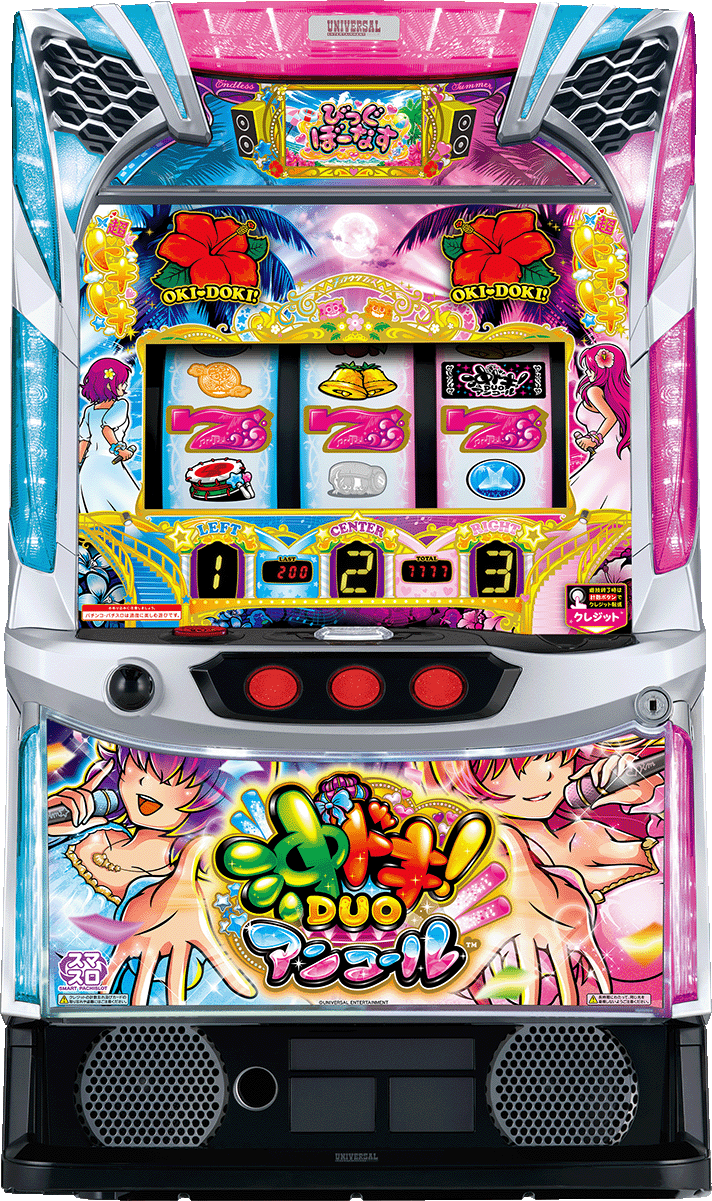

人気機種ランキング

新台導入日

アクセスランキング

この記事にコメントする