【小説】「なわばり」第2話 穴場店の激アツイベントにライバル軍団登場!

■短期集中連載小説「なわばり」

作:あしの

第2話「遭遇」

ターボ軍団の一員としての生活

ノストラダムスを知ってるかい? 今の若い人は知らないかもしれないけど、僕が子供の頃はそりゃあ有名なオジサンだった。しかも悪い意味でね。フランスの医者だかなんだか知らないけども、よく意味のわからない散文詩を多数遺してて、それが後付の解釈で「予言」として紹介され、昭和のいっときに爆発的なブームになったのだ。曰く、1999年に人類は滅亡する! みたいなね。

実際のところ、僕が小学校の頃は先生に「人類って滅亡するんですか?」とか質問する子も居たし。かくいう僕も一時期、頭の片隅で薄味の絶望感みたいなのを常に感じていたように思う。

とはいえ、1999年7の月に恐怖の大王は1ミリも降ってこず。人類の趨勢は微動だにせぬまま盤石の体勢で、当たり前にミレニアムを迎えたのだった。なんなんだノストラダムスあのオヤジめ!

さて、西暦2000年。18歳になった僕は「ターボ軍団」の一員として精力的に活動していた。

ノリ打ち軍団というと「いつも一緒にいる」というイメージが強いけど実際はそんな事はない。ノリ打ちが効果的なのは「どこかに絶対高設定があると分かってる場合」にそれを掴む確率を上げる為であって、平場でのノリはリスクヘッジ以上の意味はあんまりなかったりする。そして「どこかに絶対高設定がある」状況というのはそんなに毎日あるわけではなくて、せいぜい週に1度か2度。それ以外の日はお互いに情報交換をしながらピンで立ち回る事になっていた。これは個人事業主と互助会の関係に近い。平場で団員同士の狙いがカチ合うことも珍しくなく、そういう場合は流れでノる事も多々あった。

まだ、招集がかかった際にも毎回全員で同じ店に……というわけじゃない。イベントはだいたいゴト日(5・10が付く日)や7の付く日、あるいはゾロ目の日に集中してるので当然狙いの店が複数出てくる。結果、団員を2名と3名に分ける事もかなりあった。全員仲良く! がモットーであるターボ軍団はこのチーム分けも「グーパー」で決める事になっていて、ある時はターボさんと、ある時はタチやんと、またある時は町田くんと。あるいはゴジさんと。その時々でバディが違った。

ちょっと困ったのがゴジさんと組まされる時だ。

人それぞれ立ち回りのクセやポリシーは違って当たり前だけども、彼の場合はちょっと尖っていて「高設定を炙る」のが大好きらしく、それを最後まで打ち切る事にはそんなに興味を示さないというか、ぶっちゃけどうせノるなら誰が打っても一緒だろと言わんばかりの態度を露骨に出すので、彼が発見した高設定を半ば強制的に打たされる事がちょいちょいあった。

「おい、リャン」

いつからか、僕は軍団内で「リャン」と呼ばれるようになっていた。涼をモジッたあだ名である。薄暗い店内。ゴジさんがコーヒーを差し入れてくれた。

「あ、アザっす。いただきます」

「お前さ、キンチョー好きだっけ?」

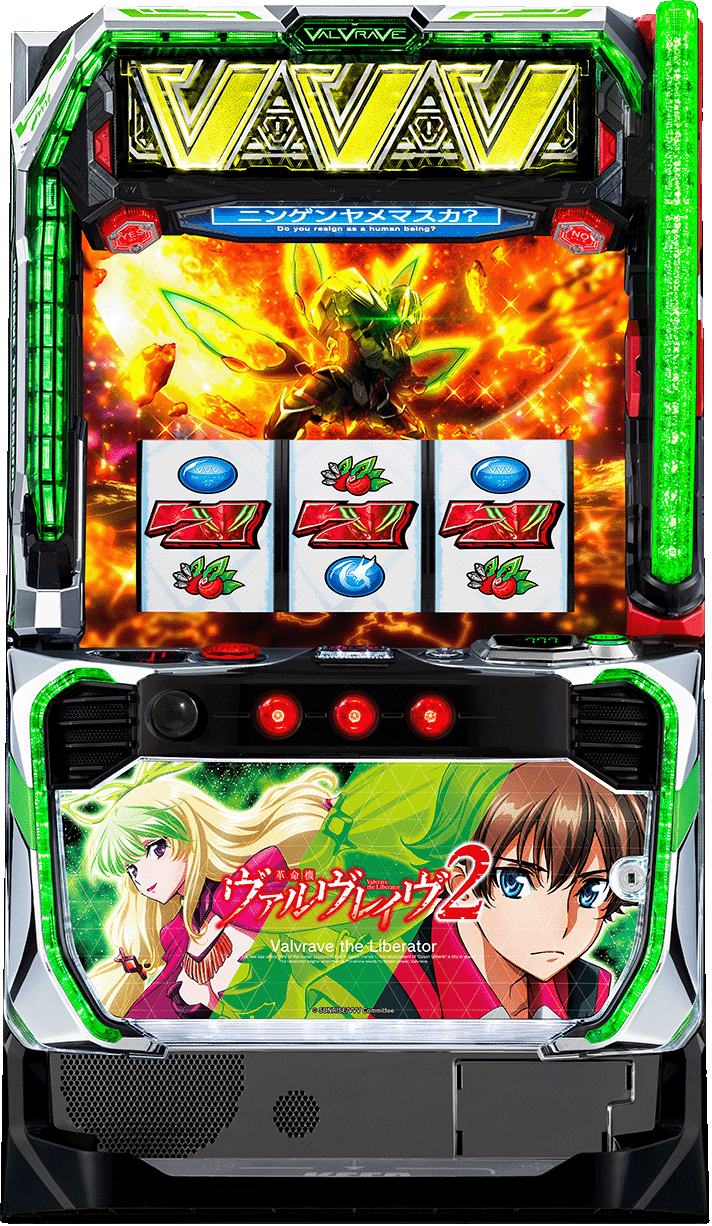

「『アレックス』ですか? まあ嫌いじゃないですけど」

「判別で5以上が落ちたんだけど、打つ?」

ゴジさんの「打つ?」は疑問形のようでいて命令形だ。一番下っ端の僕には拒否権などない。

「はい、打ちます」

「んじゃ俺っち他の炙るから。197番で宜しく。今日ノーリミットな」

「了解。打ち切ります」

ノリの「打ち役」は基本的に休憩を取らない。着座した瞬間から閉店まで技術介入を尽くして集中して打ち続けなければならないのだ。僕はこれは全く苦にならないしむしろ好きなのだけど、ゴジさんは前述の通り「高設定を判別する事」に命を懸けてる節があるので、それ以降の遊技をおまけ程度に考えてるようだった。その証拠にゴジさんと立ち回る時に彼が閉店まで打ち切るのは見たことがない。

大抵他のメンツに台を譲り、まだ見ぬ高設定を探す為にホールを徘徊する。

この頃はまだ「小役確率」の高低差を利用した設定判別が可能な機種が残っていて、確かにそれを用いて高設定を炙るのはとても楽しかった。とはいえ特殊性癖とでもいおうか、これほどそればっかりをやってる人を見たのはゴジさんが最初で最後だった。

余談だけどこういった小役の内部カウンターを利用した設定判別は2000年を境に急速に廃れていった。その代わりにクレオフを用いた設定告知や、もっと直接的に実際に設定を見せてくれる方式なんかが主流になって行く事になる。ただ、その頃になるとサイレントストック機でのハイエナ戦法がめちゃくちゃ強力になるので、相対的に「設定推測」や「判別」の価値は落ちていったのだけどね。……つまり、ゴジさんやることなくなっちゃった。

とにかくだ。この頃の僕はこんな感じで毎日毎日誰かと一緒に。あるいは一人でずっとホールにいた。ホールで生活費を稼ぎ、居酒屋に集合し、そして夜中にはK市にある町田くんの部屋に集まって、ドリームキャストを前にあまり玉で交換した景品を賭けてバーチャ大会を行う。出会った頃に聞いていた通り、ジャッキーは対策し尽くされていたので、この時期に僕は葵と舜帝も使うようになっていた。町田くんは宣言通りラウを練習してターボさんを苦しめていたので、これにて軍団内で一通りのキャラ使用者が出揃った格好になる。パチスロも、バーチャも。以前と変わらず充実した毎日だった。

そうだ。ひとつだけ劇的な変化があった。なんとその年の春から、僕は定時制高校に通い始めたのである。これは母親の奨めも当然あったけど、それよりもタチやんのアドバイスが大きかった。

実家の化粧品店を継ぐ事が生まれながらにして宿命付けられていたタチやんは、僕と同じく最終学歴が長らく中卒だったそうだ。

「親の店継ぐのに別に学歴なんて要らないだろってね。それより経営の事を覚えた方が絶対いいと思ってたし。でもさ、22歳の時にね、何かいきなり普通の勉強したくなってさ」

アーケードコントローラーのレバーをぶっ刺しの形で握ったまま画面から目を離さず、タチやんは自嘲気味に笑いながら言った。

「ならもう最初ッから高校に行っとけよって周りからも散々言われたけども、でもまあずっと後悔したまんま過ごすくらいなら、時間的にツブシが効く間に行っとこうと思ってさ。それで通信制高校に入って、25歳でようやく高卒だよ」

電気が消された部屋。家主である町田くんとターボさんとゴジさんがいびきをかいて雑魚寝をする中、ブラウン管の明かりに照らされたタチやんの金髪がキラキラ輝いて見えたような気がした。

「リャンもさ、早いうちに行っといた方が良いよ。定時制でも通信制でもいいからさ。もしかしたら──」

「……はい」

「もしかしたら、何か新しい発見があるかもしれないよ。バーチャや、パチスロと同じようにさ。夢中になれる何かが。絶対無いとも言い切れないじゃん。とか言って。……ちょっと年上っぽいこと言ってみたぜい。あはは」

ともあれ、お酒が入っていた事もあってこの時のタチやんのアドバイスはあまりにも深く胸に突き刺さり、結果、それまで真剣に考えていなかった「高校」というもののイメージが、今までにないリアリティを持っていきなり胸に去来した。そうだ、高校に行こう。母親に意思を告げると彼女は例によって速攻で各種パンフレットをどこかから仕入れてきて、夕飯時に僕の目の前にそれらを並べて得意げな顔をした。

「お母さん応援するからね涼。何でも言って。手伝うから」

「あー、良いよ別に。パンフありがと。後はもう自分で勝手に……」

「お金の事も心配しないでいいからね。そのくらいの貯金はあるんだから」

「ん? お金? ああ、学費か。良いよ別に。気にしないで」

「パスタ屋さんのバイトだけじゃ大変でしょう。出すわよお母さん」

「あー……。うーん。あのね、お母さん。今まで聞かれなかったから言わなかったけども、俺ねぇ、とっくの昔にパスタ屋辞めてるんだよね」

「え? いつ?」

「いつだったかなぁ……。まあだいぶ前だよね。2年前とか?」

「何でそんな大事なこと言わないのよあなた……。じゃあ、この2年ずっと無職だったの?」

「いや、別の仕事してる」

「何の?」

「……パチンコ屋?」

「ああ……パチンコ屋さん。確か時給いいのよね。お母さん聞いたことある」

「まあ時給っていうか、出玉? うーん。まあいいか。うん。時給いいよ」

「ああ、良かった。そうなんだ……。涼、パチンコ屋さんで働いてたのね……」

「うん。だからまあ、学費は気にしないでよ。蓄えあるし僕。大丈夫だよ──……」

こうして、僕は18歳にして高校1年生とスロプロの二重生活を送ることになった。どうしてもパチスロを優先せざるを得ない状況も多かったので卒業までには4年もかかってしまったけどもね。

激アツイベントの狙い機種は?

「さて、今週末はいよいよ『コロンブス』の周年祭があるぞぉ……。準備は出来てるかぁ諸君」

いつもの居酒屋での作戦会議での事だった。運ばれてきた飲み物で乾杯したあと、ターボさんが団長らしく厳つい顔で口火を切る。コロンブスの周年祭。一昨年はピンで、そして去年は軍団員全員で向かったイベントだった。名前は『スーパー新大陸発見day』で、毎年10月12日に開催されている。

「あー、あの店かァ……クレオフやってんだよなぁ」

ゴジさんが諦めたような表情でつぶやく。実は当時地元でもあまり知られて居なかったが『コロンブス』のこのイベントはK市に数あるパチンコ店のイベントの中でも群を抜いてアツかった。地味だし目立たないお店で、かつ普段は激渋店舗であるためプロの間でもほぼノーマークのホールだけど、このイベントだけは信頼できる。

それだけのイベントが何故知られていなかったかというと、それはひとえに『コロンブス』の建物の向かい側ある全8棟の大型団地と裏手にある全6棟の団地のせいだった。総住民数は恐らく3,000人程度。そこの住人たちが常連としてすっかり定着しているので広報の必要が無く、イベントの周知が店内掲示物のみだったのである。

インターネットがあまり普及していなかった当時、他の地域の人がこのイベントの存在を知るのは困難だったし、実際、一昨年も去年も僕らのほかにプロっぽい人の姿はほぼ無かった。

「まあ毎年行ってるし今更だけども、一応確認だけしとくぞぉ。『スーパー新大陸発見day』は今までの傾向からしてイベント対象機種が全6。しかも3日間据え置きだ。普段は抜きすぎないように気をつけてる俺たちも、こればっかりは流石に見逃せねぇから今年も全力で独占を目指そうと思う! どうだ諸君」

「まあこういう時は全力で行かないとな。俺は異議なしだ」

「俺っちもオーケーッス」

「僕も意義なし!」

「い、い、い、意義、な、なし」

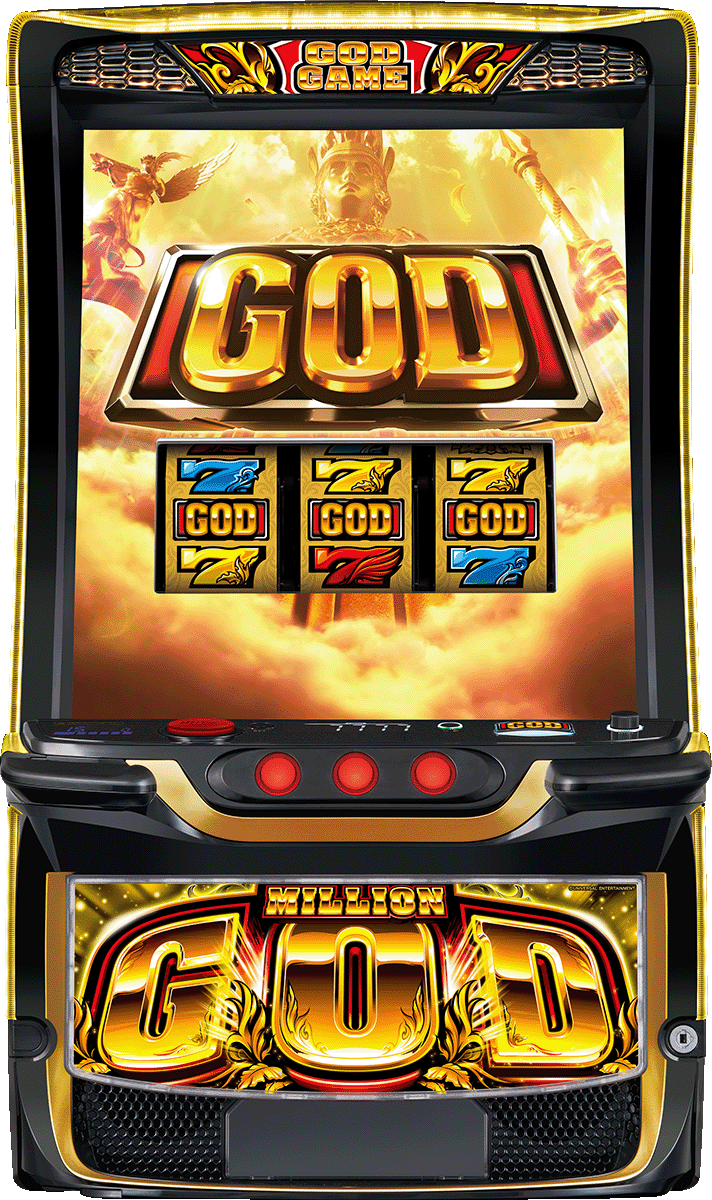

「よし! 据えに関しちゃ今年もやるかどうか確実なことは言えないけども、まあ多分やるんじゃないかと俺は睨んでる。イベント対象機種は一昨年も去年も2機種。例年通りなら今年も恐らく2機種を用意してくるだろう。ちなみにここはクレオフやってるんで、朝イチのBIGでクレジットが落ちたらもうそれは6だ。残念だったなぁゴジ」

「ガセかもしれないじゃないですか。判別させてくださいよォ」

「しなくても良い。ツモったらブン回せ! はい全員注目ぅ!」

ターボさんはそう言うと、バッグからメモを取り出してビールの結露が転々と溢れた机の上に置いた。そこには手書きの文字で『コロンブス』の現在の設置機種一覧があった。

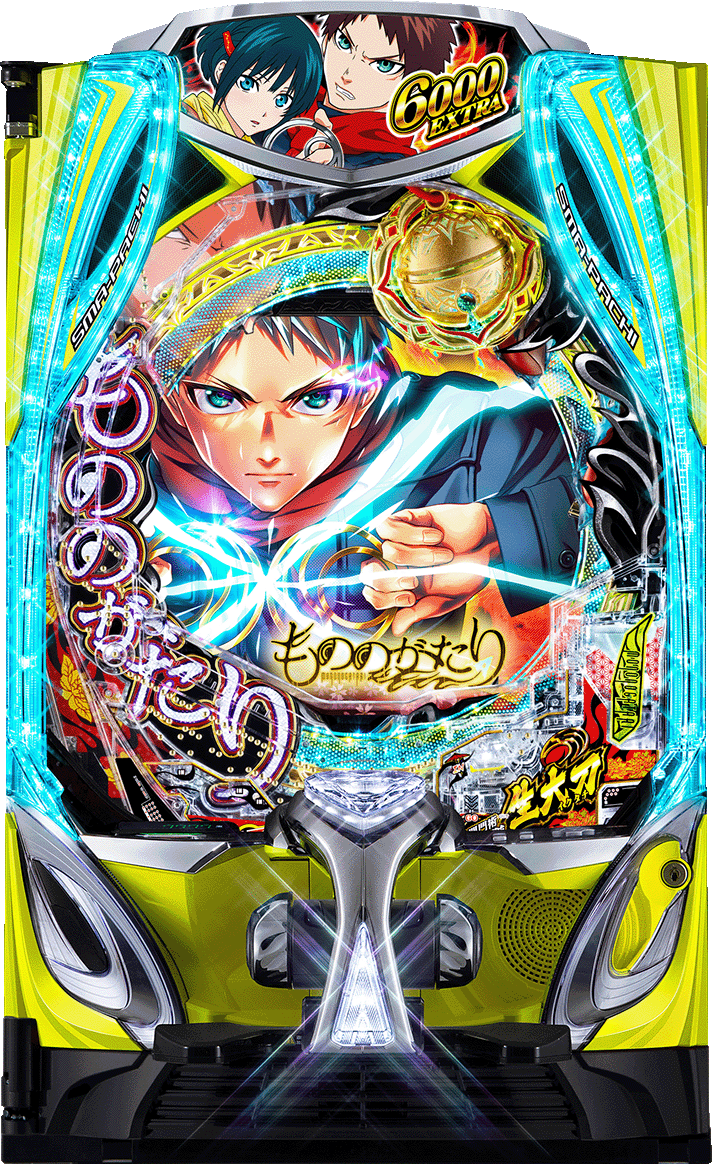

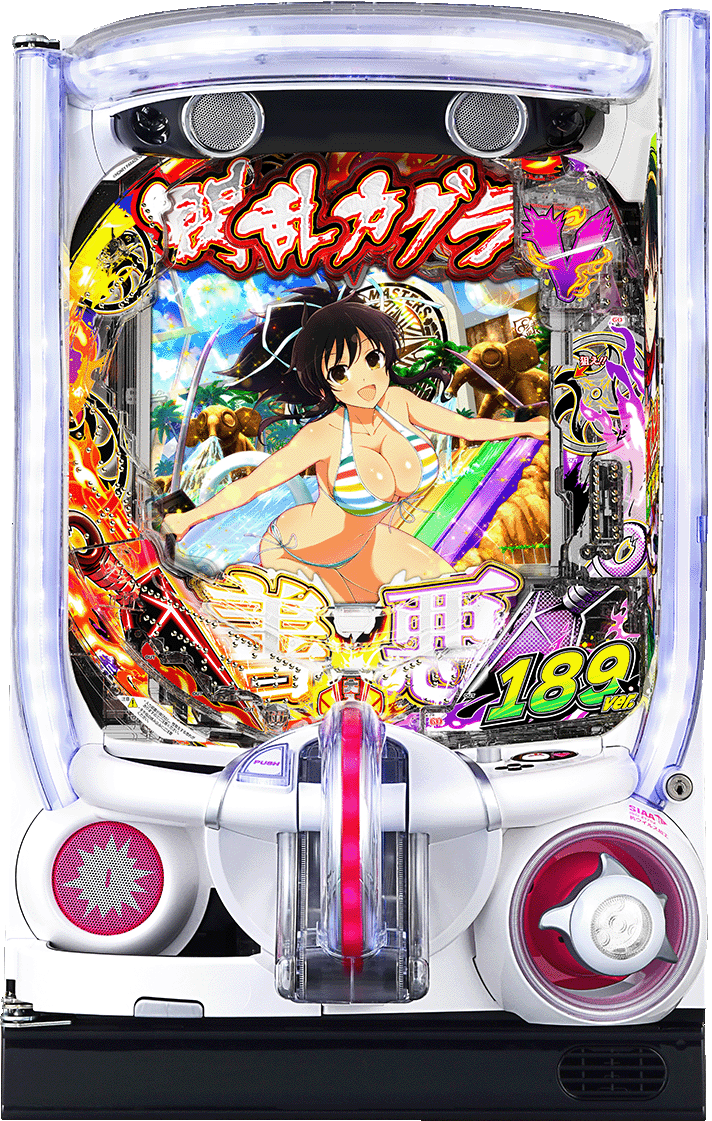

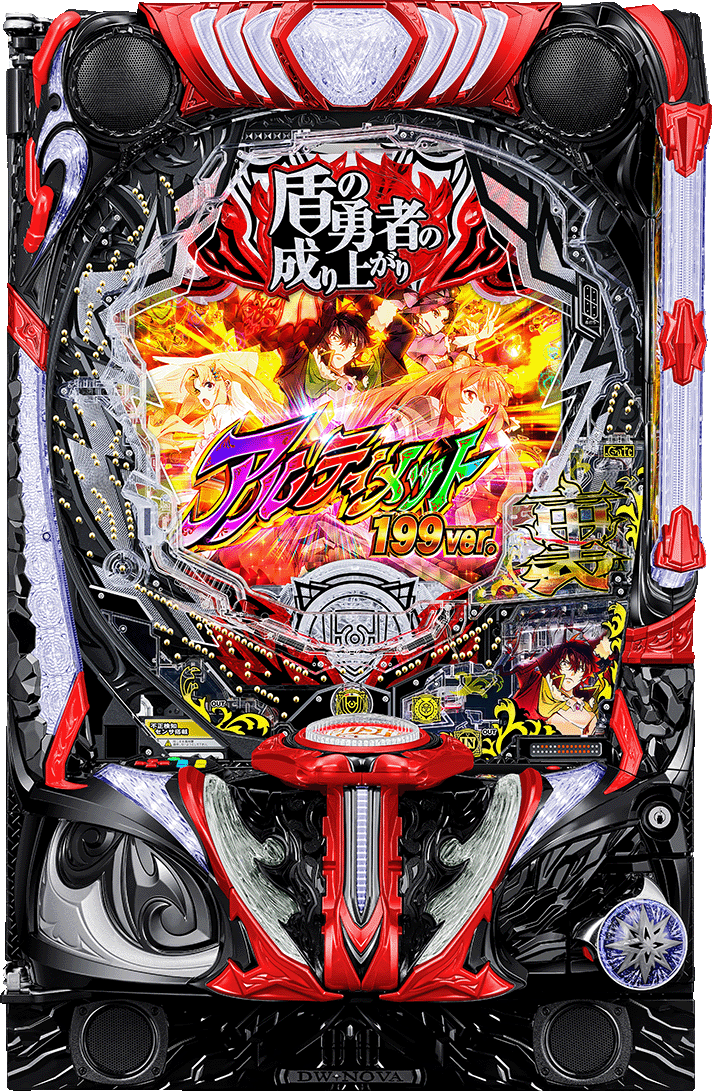

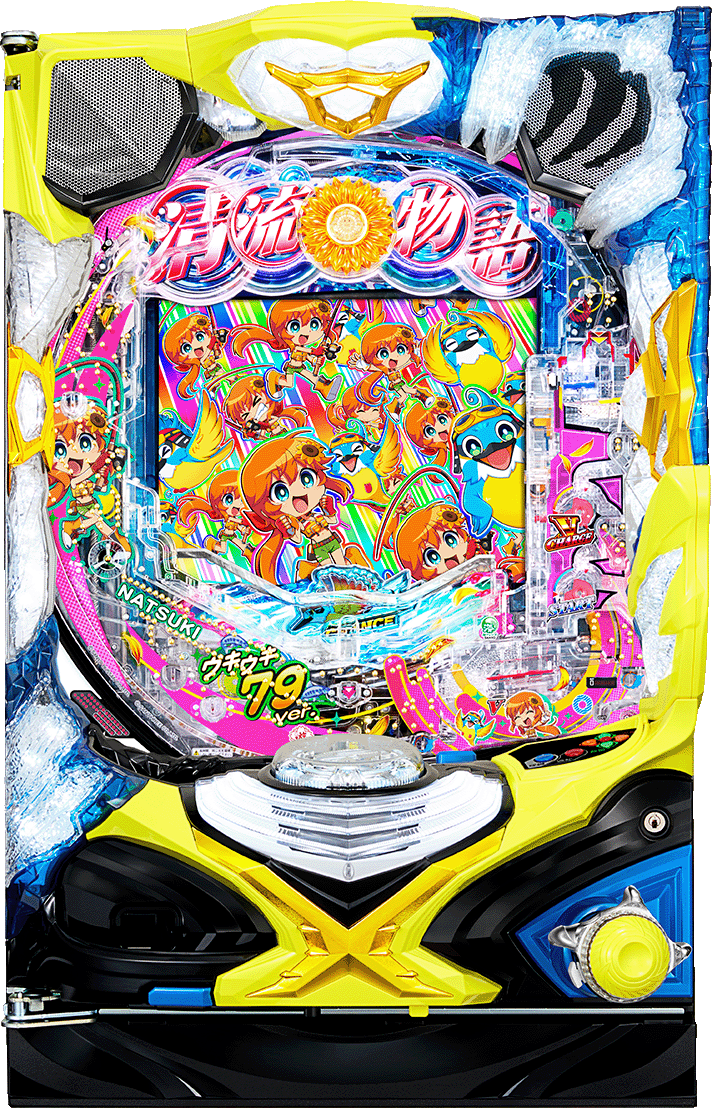

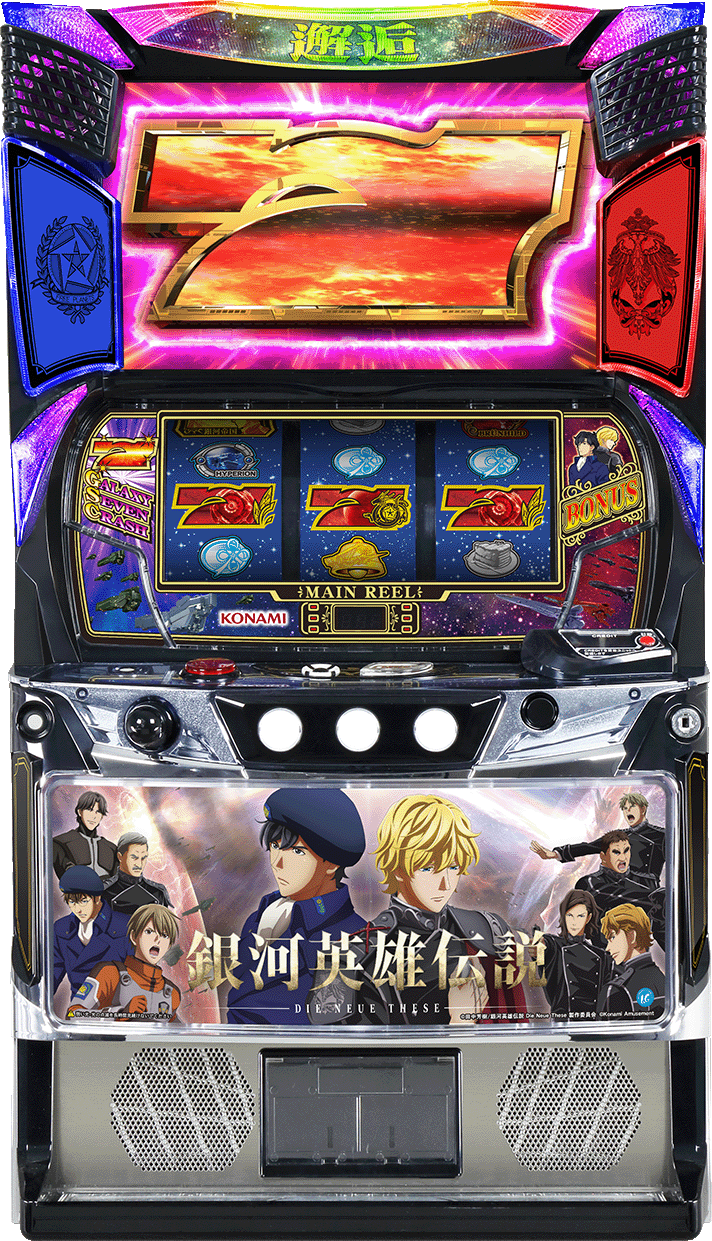

・ウルトラマン倶楽部3 3台

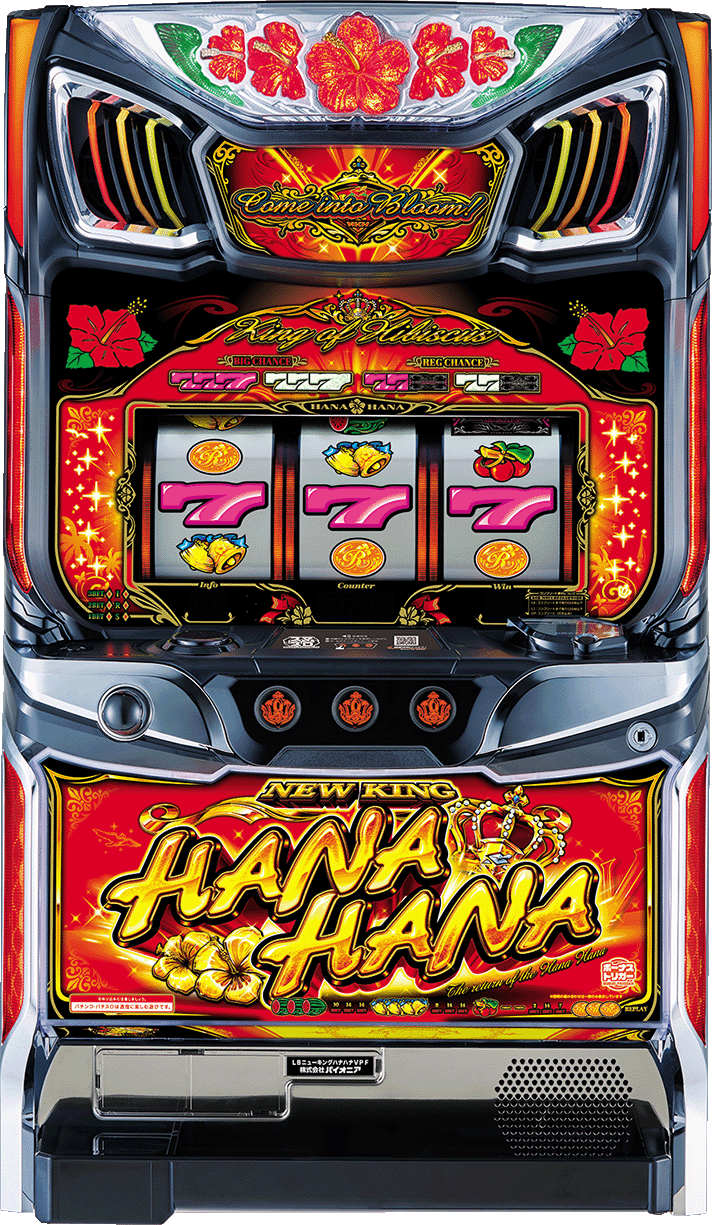

・オオハナビ 9台

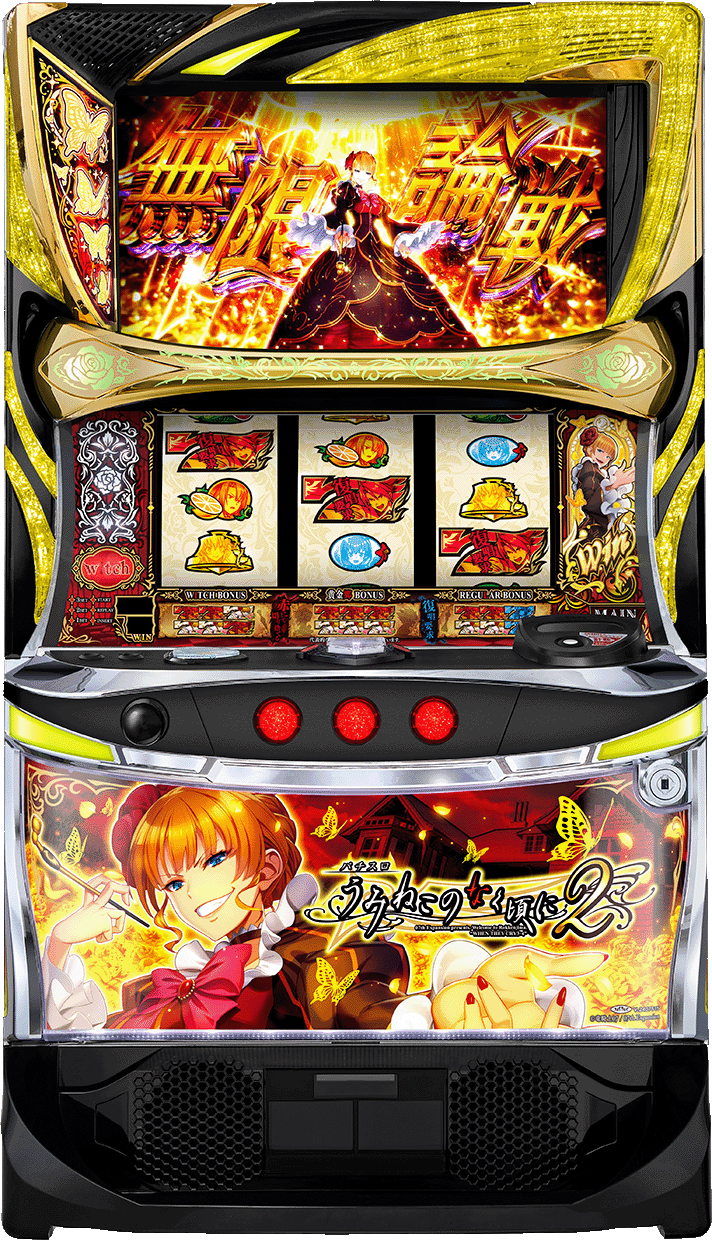

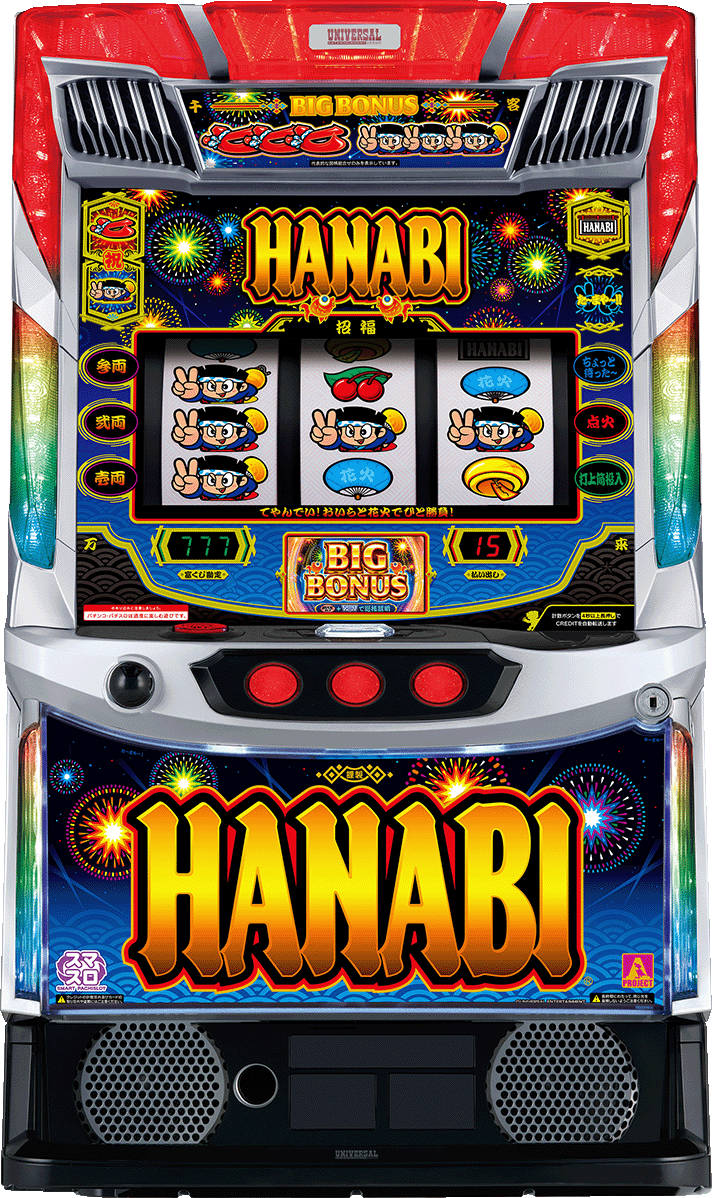

・ハナビ 3台

・グランシエル 3台

・キャッツアイ 3台

・ビクトリーボム 3台

・ニューパルサー 6台

・シーマスター 3台

確か去年は「ハナビ」と、それから当時新台だった「シーマスター」がイベント対象機種だった。ゴジさんと町田くんがハナビに走り、最初のBIGでクレオフが発生。翌日から2日間は朝イチから3台とも確保してターボ軍団で独占することができた。総差枚は3日間のべ8台で36,000枚程度。シーマスターでもある程度の収支がついたので、なんだかんだかなり美味しい思いが出来た。

メモを凝視しながらタチやんがつぶやく。

「ンー。今年もハナビがクサいけど、どうだろうなぁ……。キャッツ、オオハナ、マンクラはは絶対無いと思うんだけど。グランシエルあたりはもしかしてって感じだね」

「初日は朝から団地の常連もいっぱい来るからな。ある程度狙いを絞っていかないと……。現実的な俺は線として『ハナビ』『ビクトリーボム』じゃないかなぁと思ってるんだが。ゴジはどう思う?」

「俺っちも同意見っすね。マンクラとオオハナはまずない。キャッツも無し。あるとしたら『ハナビ』『ニューパル』『ビクトリーボム』『シーマスター』かなぁ……。まあでも去年とまんま同じにするのは頭がおかしいんでシーマスも無しでいいかな」

「なるほどね。リャンの意見は?」

「ええと、そうですね……」

2年連続で対象機種になっていたし判別で最終的な答え合わせが確認ができる『ハナビ』は鉄板だとして、もう1機種が問題だった。

普通に考えたら設定6がエクストラの『ウルトラマン倶楽部3』はまずない。割が高すぎる『オオハナビ』も考えづらい。『キャッツアイ』と『グランシエル』も果たして、といったところだ。みんなが言うようにそれ以外からと考える方が自然なのだけど……。

もう一度メモを見る。なんだか微妙な違和感を感じた。うまく言えないけど、ちょっと不自然な感じがしたのである。口をつぐんで違和感の正体を探る。全員の視線が自分に集まっていたけど、こういう時、彼らは答えを急かさない。町田くんで慣れてるのもあるだろうけど、じっくりと考える時間を与えてくれるのは、やっぱり僕より年上の人達なんだなと思う。

「あの、ちょっと変だなーと思う事があって。言っていいですか?」

「もちろん。むしろ聞きたいね。どこが変なんだい?」

「的外れかも知れないですけど──、あの、ここ新台入れすぎじゃないですか? だってほら、たったこれだけの設置しかないのに、オオハナビ、キャッツアイ、グランシエル、あとビクトリーボムもか? あれは去年の台だっけ。ンー。どっちだ。でも導入したのは結構最近ですよねこれ」

「そうだね。うん、儲かってるんだろうなぁ……」

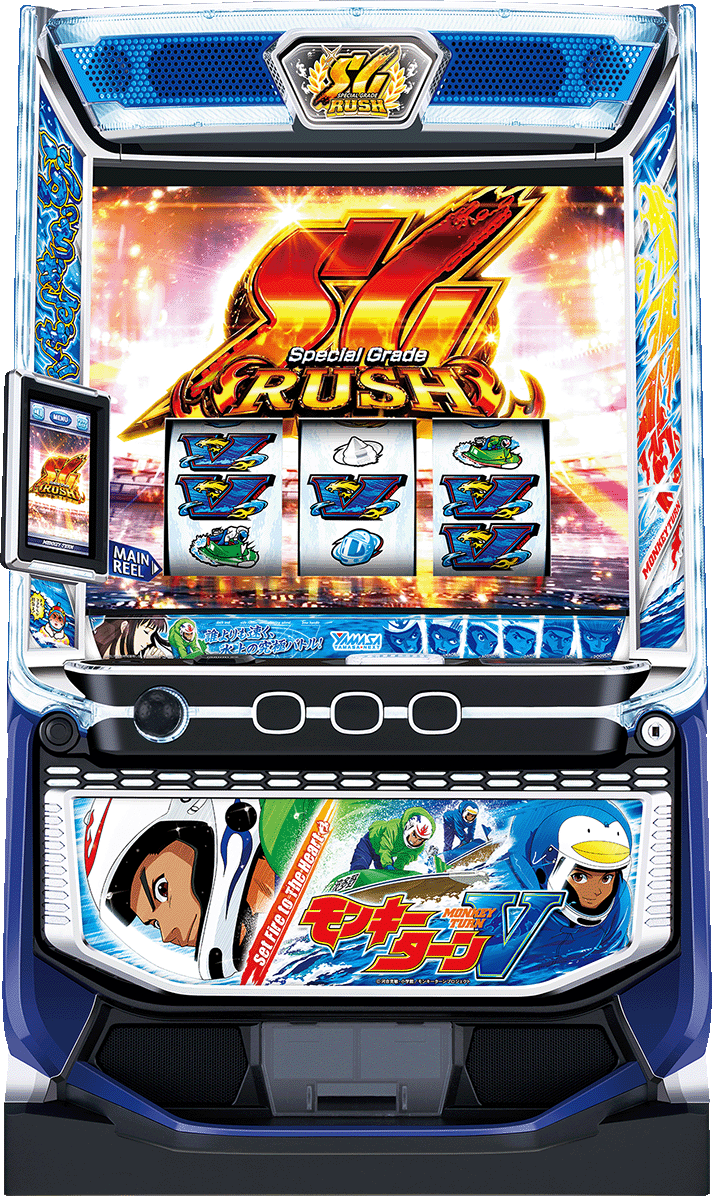

「ね、儲かってますよココ。たしかパチンコも70台くらいでしたよね。かなり小さいお店だ。僕、結構ピンでもこの店に行きますけど、行く度にラインナップが変わってるんだもん。で、僕思うんですけど、ハナビやニューパルは仕方ないとして、なんで『ウルトラマン倶楽部3』を残してるんですかね?」

団員がそれぞれ顔を見合わせるのが分かった。喋りながら脳がフル回転する。

「ねぇみなさん。これおかしくないです? 僕はいつも思うんです。ホールがやることに無意味なことなんて無いって。これだけバンバン入替えをやってるのに『ウルトラマン倶楽部3』を残してるのって、何かあるんじゃないかなぁ……」

「リャンは、その何かというのは何だと思う?」

「それはちょっと分かりません。でも──……あ、これだ」

頭の中に閃くものがあった。もう一度メモを見る。思考の方向を少し変えると、さらに気になる点も出てきた。パズルが少しずつハマり始める。

「ほら、これ。オオハナビが9台ってのもおかしくないです? そりゃ人気なのは分かるけどバランスが取れてないですよ。だって団地ですよ? お爺ちゃんお婆ちゃんいっぱいですよ。増やすならニューパルじゃないですか」

ホールのやることには全て意味がある。ホールの目的はなんだ。慈善団体じゃない。最終的な目的は利益だ。なぜ広告を出さない。なぜあからさまに6を据え置く。なぜ。なぜ。なぜ。頭の奥で、かちりと音がした気がした。

「……あります今回。マンクラ。全然あります」

「お、おいリャン。大丈夫かお前。熱あんの?」

「いやゴジさん、聞いてください。あのですね、このホールは爆裂イベントに見せかけて何かやりたがってるんですよ。コロンブスのメイン客層は団地の常連さんです。お爺ちゃんお婆ちゃんが多い。ほっといても毎日来るんだからそもそもイベントを打つ意味があんまりないんですよココ。でも必要以上に強烈な……強烈すぎるくらいのイベントをこうやって用意してる。しかもここかなり儲かってるッぽいじゃないですか。ということは普段しっかり常連さんから抜いてる訳で……。つまりこのイベントも、抜くためのイベントじゃないですかね?」

「抜くためのイベント……。抜くっていうと……」

「マンクラですよ。お爺ちゃんお婆ちゃんがCT機なんかちゃんと打てる訳ないんだもん。僕らからするとめちゃくちゃ出るイメージのマンクラですけど、ちゃんとCT消化できなかったら多分ボロカスですよ。この店がマンクラを置き続けてるのって、儲かるからじゃないですか?」

「まあ、たしかに、CT消化できなかったらこれ打つ意味ねぇけどさ……」

「だってマンクラが稼働してる店なんか最近あります? この台6が目立ち過ぎるから、空いてる台は間違いなく5以下なんだもん。打つ意味がないし、プレイヤーも6があるとは思ってない。稼働しないんですよマンクラは。でもこのお店はずっと置いてる。お客がついてるんですよ。よく分かってないから。ほら、オオハナビも。これ9台入れてるのも常連が単なるハナビの新しい奴だと思って打つからじゃないですか? お爺ちゃんお婆ちゃん3連ドンすら狙わないから──そうなるともう、ただボーナスがクソ重いだけの台だもの」

そこまで一息で言ってから、一度深呼吸した。

「この店が儲かってるのって、技術介入が出来ないプレイヤーが多いから、だと思います。立地上、ありえないくらいお年寄りが多いんで」

ハナビにクレオフを用意して、お爺ちゃんお婆ちゃんにオオハナビを打たす。ウルトラマン倶楽部3で異次元の出玉感を見せつつ、平場で鬼回収する。

「マンクラが3日間3台とも6だとして、もし毎日3台とも万枚を突破したとしても9万枚。それだけ出せば団地中で話題になりますよ。しばらくはベタピンでも人は来るだろうしトータルで考えればすぐ回収できる。流石にオオハナビ9台全6はやりすぎだろうけど、マンクラは全然あり。そりゃ絶対じゃありませんけど、可能性はあると思いますね。僕は」

よし、言ってやったぞ。鼻で息をして、最近飲めるようになったビールをグイッと飲み込んだ。ターボさんがタバコに火を点けてから一口吸い、それからふむ、と言った。店内の有線放送では懐メロのヒット曲チャンネルが流れていて、その時かかっていたのはブギーマンの『パチンコマン』だった。タチやんが納得したようにうなずきながら口を開く。

「確かにあのお店はご年配が多いよね。パチスロを普通に打ってるご年配ってあんまり見ないし、うん、印象に残ってるかも」

「……俺っちも見たことありますね。オオハナビの導入の時ピンで行ったんですけど、まあハズシすらやってなかったんでニューパルと同じくらいの枚数しか出てなかったッスね。ありゃあ、たしかにお店はすげー儲かるかも」

「……あ、あ、ああ、あの店、い、インストカード、ない」

町田くんがひねり出した一言が決定打になり、いよいよターボさんが覚悟を決めたように宣言した。

「よし分かった。そしたら作戦を発表する──」

ライバルはまさかの外国人?

2000年10月12日。大安の木曜日。まだ朝日の気配が遠い朝5時に自宅を出る。つい先日まで猛暑続きの季節だったのに、もう吐く息が白い。二の腕を抱くようにしてマンションのエントランスを出て道路に出ると、既に県道の街路樹のところには車種不明のライトバンが停まっていた。ターボさんの自家用車。通称ターボカーだった。目印はリアウィンドウに張られた大きなステッカー。ターボさんが愛してやまないパルサーのカエルだった。

「ウェイ。おはようリャン」

「おはようございます、ターボさん」

全員で稼働する時に駆り出されるターボカー。迎えの順番的には、距離的に一番近い僕が最初だった。助手席に乗り込んで扉を閉めると、ヒーターに温められた車内の空気の中にわずかなコーヒーの香りがした。

「よく眠れたかぁ」

「いや、昨日授業だったんで……。3時間くらいかな」

「そりゃキツイなぁ……。これも仕事のうちだからな。がんばんぞー今日」

「はい……!」

国道を下って町田くん。次にゴジさん。最後にタチやんが乗り込んできた。総勢5名。ターボ軍団集結だ。事前のブリーフィングで決定した当日の作戦はこうだった。まず大本命のハナビはターボさんとゴジさん。そして町田くんで抑える。タチやんと僕は「ウルトラマン倶楽部3」の担当だった。

「ターボさん、良かったんですか、マンクラ。二人も割いて。まあ言い出しっぺ僕ですけども」

「ンー……。でもまあ言ってる事は的を射てたしなぁ。あとやっぱ、もしドンピシャだった時のリターンがデカイからさ。オオハナが絶対無いってのは俺も間違いないと思うし、本命のハナビはしっかり押さえちゃうし。……そうなるともう正直保険かけるよりどっかに一点張りした方がいいだろ。だからもう、いいよマンクラで」

「……なんか、ありがとうございます」

「はは。何でありがとうなんだぁ」

ハンドルを握りながら笑うターボさん。車は国道を『コロンブス』の方に向かって進みつつ、途中で一度コンビニに寄った。それぞれ朝ごはんを仕入れて、車内で食べる。車の中が海苔臭くなった。

午前6時。S県K市の南側にある、団地と団地に挟まれたホールの駐車場へと到着した。先客は無い。正直なところハナビが入るのはほぼ間違いない気がしていたので、この時点で本日の勝ちはまず確定だった。車内に楽観ムードが漂う。

「よし、誰もいない。もらったな今日」

「もうちっと遅めでも良かったかも知れないッスね」

「だめだよゴジ。お前遅くしたら遅刻するし」

「しませんよ流石にこういう日は……」

「ウソつけぇ。お前こないだの『エンターテイメント・アルファ』のイベントで思いっきり遅刻したばっかりじゃん」

「だから、あれは違くて……。体調悪かったんすよほんとに」

「んなこと言ってぇ。二日酔いだろ?」

店舗前の駐車スペースにターボカーを停める。外は肌寒いしまだ時間的にも余裕。更に先客の姿もない事から、僕らはしばらく車内で時間を潰すことにした。バーチャの話とパチスロの話。それから僕の学校生活の話もした。タチやんなんかは特に僕の学生生活についていつも知りたがっていた。

「あ、昨日も学校行ったんだね」

「はい。行きましたよ」

「どうなんだい学校は」

「いやー……。みんな若いっすね。なんかもうキャピキャピしてて。ジェネレーションギャップを感じます」

タチやんとターボさんが同時に笑った。

「何いってんだよリャン。俺らからすると君も充分キャピキャピしてるぞぉ!」

「な。肌なんかツルツルだしさ。見てみろよ俺のこの肌。最近忙しくて眠れてないから肌荒れが酷くてさ。睡眠不足はお肌の大敵ってね。化粧品屋がこれじゃ、カッコ付かねぇっつうの」

穏やかな、それでいて戦いの前の肌感覚をわずかに感じる時間。思えばこの瞬間が、やがて始まる戦争のセットポジションだった。開戦を知らせる鐘の音は、もうすぐそばまで迫っていた。

その車は低いエンジン音を響かせながらやってきた。ガンメタル・カラー。車高短仕様のトヨタ・エスティマだ。車内の全員が口をつぐむ。

スーツ姿で通勤するサラリーマン。チャリンコに乗った学生。犬の散歩をする主婦。歩道に人影がちらほら見え始めた頃だった。僕とターボさんはルームミラー越しに。後部座席の3人は体を捻って肉眼で、国道の向こうからやってきたその車の動向を探った。エスティマは店舗の前に差し掛かった所で減速し、それからウインカーランプが点灯した。

「おっと。並びの客が来たぜ。そろそろ外に出て並ぼう」

「了解……!」

急いで外に出て並び位置である正面駐車場側入り口に立つ。順番は僕、タチやん、ゴジさん、町田くん、最後尾にターボさんだ。万一後ろにヤバそうな人が並んでも、ターボさんが壁になるので変な嫌がらせはされない。

「おい、ターボ。サングラス」

「おう。持ってきてるぜい」

スカジャンのポケットからレイバンを取り出して装着する。凶悪な顔面の攻撃力が2割増しになった。朝日に照らされる駐車場。エスティマが僕らのそばをゆっくりと通過する。思わず声がでた。777のナンバープレートにフルスモーク。車内から漏れ聞こえるウーファーの重低音。完全に危なそうな感じだ。僕と同じ事を思ったのであろう、タチやんが舌打ちした。ゴジさんが鼻で笑う。

「なんか面倒そうなのがきたなぁ……」

「ハン、大丈夫ですよ。なんか言われたら俺がぶっ殺してやるんで」

正面駐車場。ターボカーと3つほどのスペースを空けて停車した車の運転席からは、スラリとした高身長の男が出てきた。朝日に照らされ、光を纏ったように輝いて見える。とんでもないイケメン……というか、おい、まさか……!

その場の全員が同じ事を思ったのか、絶句する。

最初に口を開いたのはタチやんだった。

「おい、ジャッキーだぜ。ジャッキーがいるよ……!」

「うわ、ホントだ。ジャッキーだよアレ。リアルジャッキー」

「ヤバ……! 外国人ってパチスロ打つんだ」

トップを長めにしたクルーカットにキメたナチュラルな金髪と真っ青な碧眼。黒いタイトジーンズに黒シャツ。いつだったかターボさんが僕に見せてくれた偽物とは違う、重厚かつ圧倒的な存在感を放つ本物の銀アクセ。その姿はいやでも僕のメイン使用キャラ、バーチャファイターの『ジャッキー』を連想させた。

あっけに取られる僕らの目には、さらに信じられないものが飛び込んできた。助手席から降りてきた二人目の人間。真っ黒な肌。オレンジ色のランニングに太もも辺りまで降ろしたハーフパンツ。首を縦に振りながら何かしらリズムを取りつつ、軽快に歩いている。絵に書いたような黒人ラッパーだった。

「おいまた外国人降りてきたぜ……!」

「嘘だろ。流行ってんのかパチスロ。外国人の間で……!」

二人組の外国人はそれぞれクチャクチャとガムを噛みながらまっすぐに僕らの元にやってくると、最後尾のターボさんの後ろにピタリと並んだ。そしてその形になって分かったが、リアルジャッキーは身長も高かった。190センチあるターボさんにそんなに劣っていない。少なく見積もっても185センチ程度はありそうだった。

微動だにせず、前を向いたまま固まる僕ら。徐々に強くなり始めた日差しの中で、クチャクチャとガムを噛む音だけが響いた。

「ソーリー・サー……」

不意に、背後から声がした。ビックリしたターボさんが高速で振り返る。S県には当時外国人の姿は稀だった。周囲に緊張が走る。流石に文化的背景が違う外国人相手には、ターボ軍団におけるイージスの盾とでも言うべきターボさんの顔面攻撃力も、もはや張子の虎に過ぎない。なんせ普通に話しかけてきてるのがいい例だ。少なくとも僕はそれまで最後尾に並んだターボさんが誰かに声をかけられているところは目撃したことがなかった。ゴクリ、とツバを飲む。

「あ! ああ。イエス! イエス! ワット? だめだ俺英語できねぇ。リャン!」

「僕中卒ですよ……。あ、今高校生だけど」

「タチやん英語は?」

「出来るわけないだろ……」

「俺っちも無理ッス」

テンパるターボさん。彼は見た目に反して意外と小心者だった。無視すりゃいいのに、とも思ったけども、幼き頃から「人にものを尋ねられたらちゃんと答える」という当たり前の常識を情操教育上刷り込まれて育ってきた我々昭和生まれのS県民にとっては「外国人に話しかけられる」というのが意外なトラップになるわけで。無視する事も答える事もできず、オロオロと狼狽する以外に何も出来なかった。そしてそんな様子を見て、リアルジャッキーはプッと吹き出した。ラッパーの肩をバンバンと叩き、二人で爆笑する。

「ああ、な、なんか笑ってくれたぞぉ。これは、ウェルカムってことか?」

ターボさんが意味不明に安心してるところで、ジャッキーの口からは意外な言葉が飛び出してきた。

「ごめんごめん。俺日本人だよ。母ちゃんがロシア人なんだ。きみらがあんまり気にしてっから、ちょっとからかっただけでさ」

「え? あ、ああ。そうなの……? なんだよ。ビックリしたぁ……」

「悪いね……。ああ面白かった。ねぇ、きみらこの辺の軍団の人? あんたが軍団長?」

ターボさんが困惑したように頷いた。

「ああ、そうだが……。君もどっかの軍団員なのかい?」

「まあね。ちょっと今日様子見に来てさ。ここ。うちの若いのが先日情報収集に来た時に今日のイベントめっけてさ。アツいんだろ? 今日」

ターボさんが何気ない様子で僕らの方を振り返った。目で何かを伝えてくる。他の軍団員とエンカウントした時は、余計な情報は与えない事。普段から言われてる事だった。ジャッキーにばれない程度に、小さく頷く。

「さあ? 俺らも別に滅多に来ないし……。君ら二人で来たのかい? 今日」

「ウン。まあね。……こんな田舎の店だし、別にコイツ一人でも良かったんだけど、免許持ってないからさー。取れよお前いい加減。仮免二回も落ちやがって。誰が金出してると思ってんだよ。コノ!」

ジャッキーがラッパーの尻の辺りを足で小突く。

「アウチ! 悪かったって。セノくん。今度かならず受かるから……」

尻を押さえながら、意外にも流暢な日本語で返事をするラッパー。あっけにとられて見ていると、セノと呼ばれたジャッキー似の男はまた楽しそうに笑った。

「あ、コイツも外国人と思ったろ? ウケるんだよコイツ。この顔で生粋の日本人なんだって。ほら、自己紹介した方がいいんじゃねぇか?」

「俺、鈴木穣一。みんなからは『ジェイ』って呼ばれてるから。そう呼んでくれてもいいぜ」

「もはやハーフですらないからなコイツ。元ギャル男でさぁ。顔が濃いのに日サロに通いすぎて。よく見たらしっかりアジア顔なんだけど、まあ俺も最初見た時は外国人だと勘違いしかけたもんなぁ。……おっと、いい忘れてた。んで俺は『妹尾』。宜しく頼むよ。先輩がた」

「あ、ああ……」

妹尾。セノ。頭にしっかりインプットしてから、なんだか不穏なものを感じた。他の軍団とのエンカウントはそれまでにもたまにあったけど、こうやって向こうから積極的に話しかけられた事は一度も無かった。ちらりとエスティマを見る。ナンバーは足立になっている。ということは東京の東側一帯のどこか。台東区から江戸川区あたりが地元らしい。そんな遠くからわざわざこの店にまで出張ってくるというのは、それだけでも相手の情報収集能力の高さと組織の大きさが分かる事だった。

余計な事にならなきゃいいけど……。

と、その心配がただの杞憂に終わらなかった事を、僕らはその翌日に知ることになるのだった。

(次回へ続く)

INFOMATION

いいね!する

254関連記事

ランキング

-

24時間

-

週間

-

月間

ランキング

-

24時間

-

週間

-

月間

人気機種ランキング

新台導入日

アクセスランキング

この記事にコメントする