【小説】「なわばり」第4話 全6島を賭けた最後の戦い…地獄の耐久レース!

■短期集中連載小説「なわばり」

作:あしの

第4話「決着」

協定通りの平和的展開…ではない?

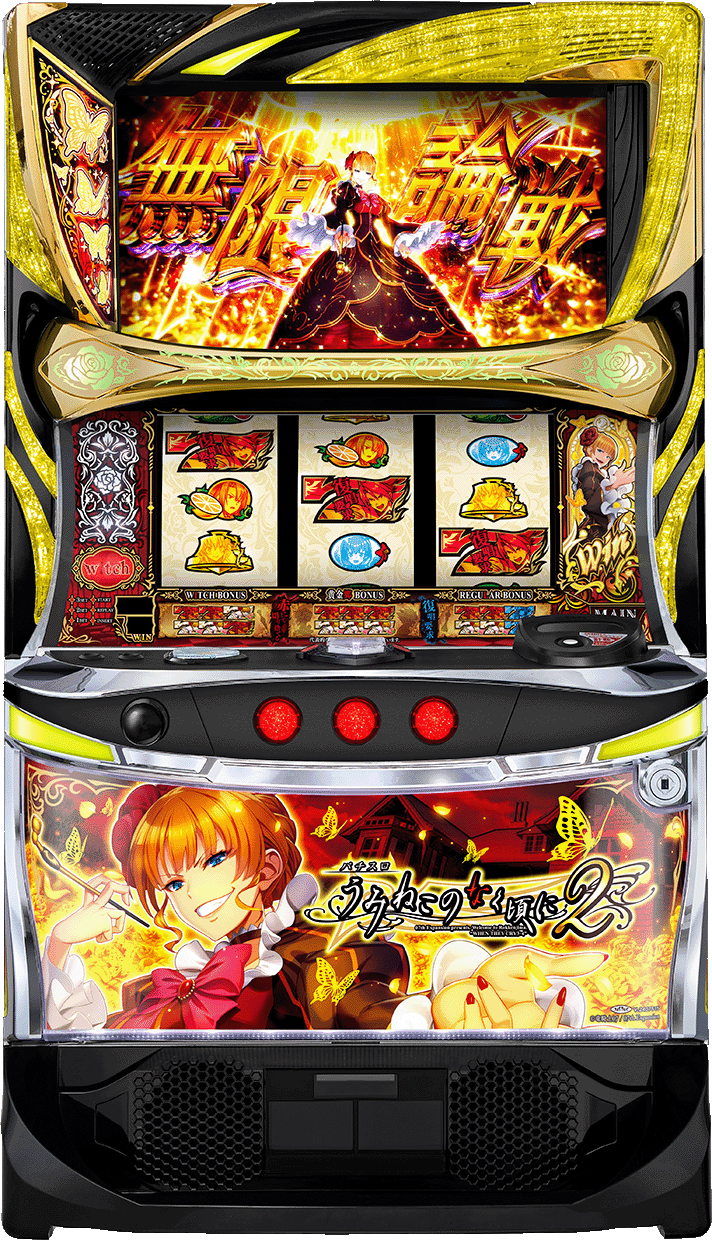

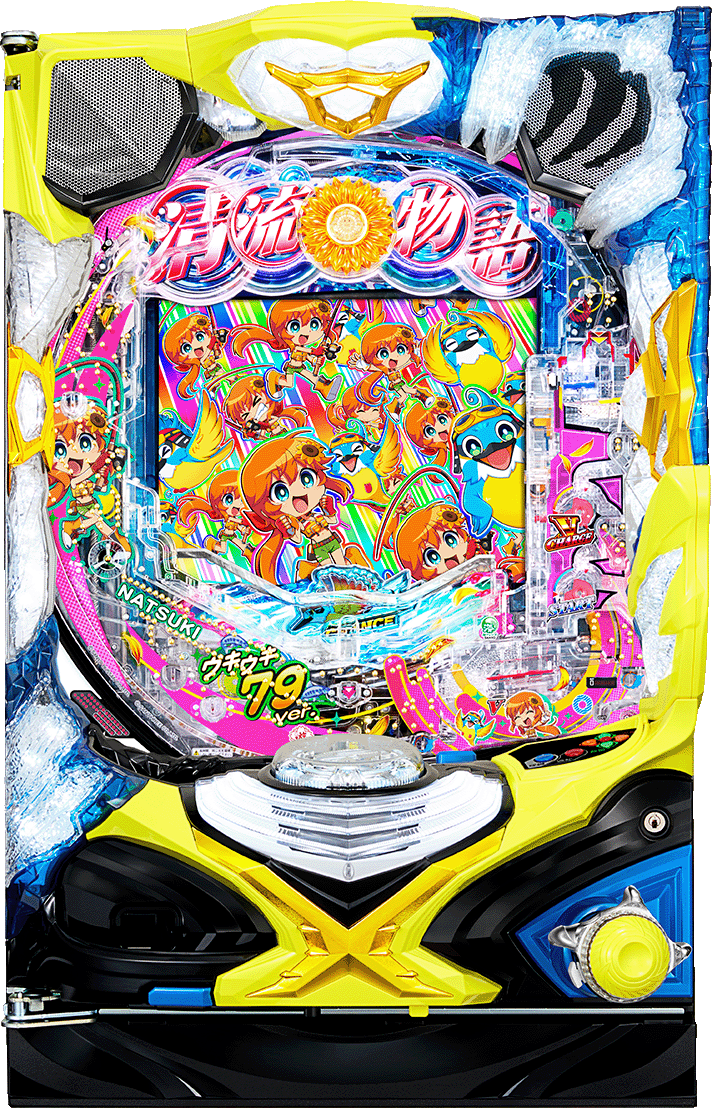

2日目のイベントは、概ね平和的に進んだ。協定通りに目的の台を確保した僕らは、それぞれ黙々とゲーム数を積み上げていく。「据え置きじゃない可能性」もゼロじゃなかったのだけどその心配は無用で、イベント対象機種はしっかり全6のままだった。特に事件もなく午前の実戦を終える。

「町田くん、何かいります? 飲み物」

「い、い、いや。だ、大丈夫」

「了解。ちょっと僕トイレ行ってきます」

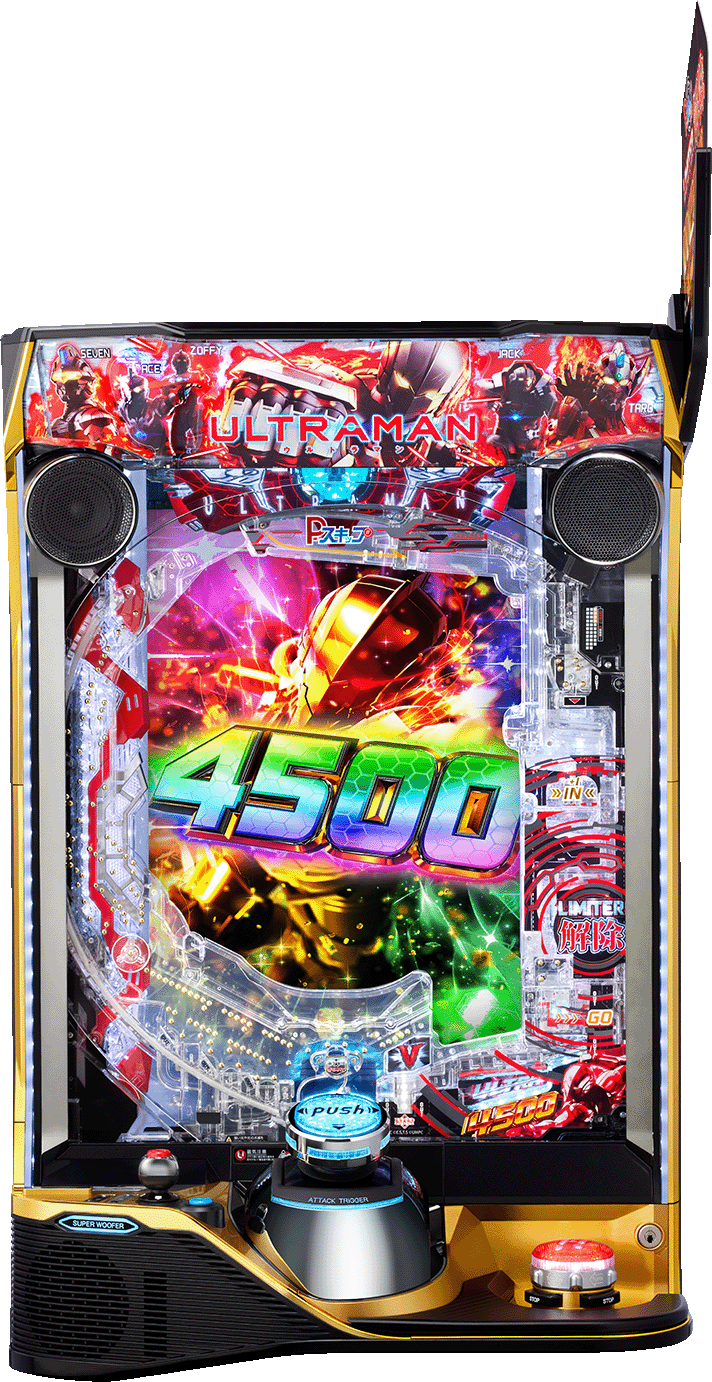

口をゆすいで顔と手を洗いリフレッシュする。2日連続『ウルトラマン倶楽部3」の6は流石に身体にくる。しかも一昨日からあまり寝れてない。目押しのミスが結構な痛さの機種なので、眠気覚ましのブラックコーヒーを二本ほど買った。

イベント日であった昨日よりも流石に客の入りは減っているものの、それでも平場よりかなり混んでいた。33台のパチスロ機はほぼ満席。特に昨日判別が落ちた台やデータ上で回数がついている台は結構同じ人が打っているみたいだった。あんまり良くない兆候だ。もしかしたらこの店の3日間据え置きを狙えるのは、今年が最後になるのかもしれない。

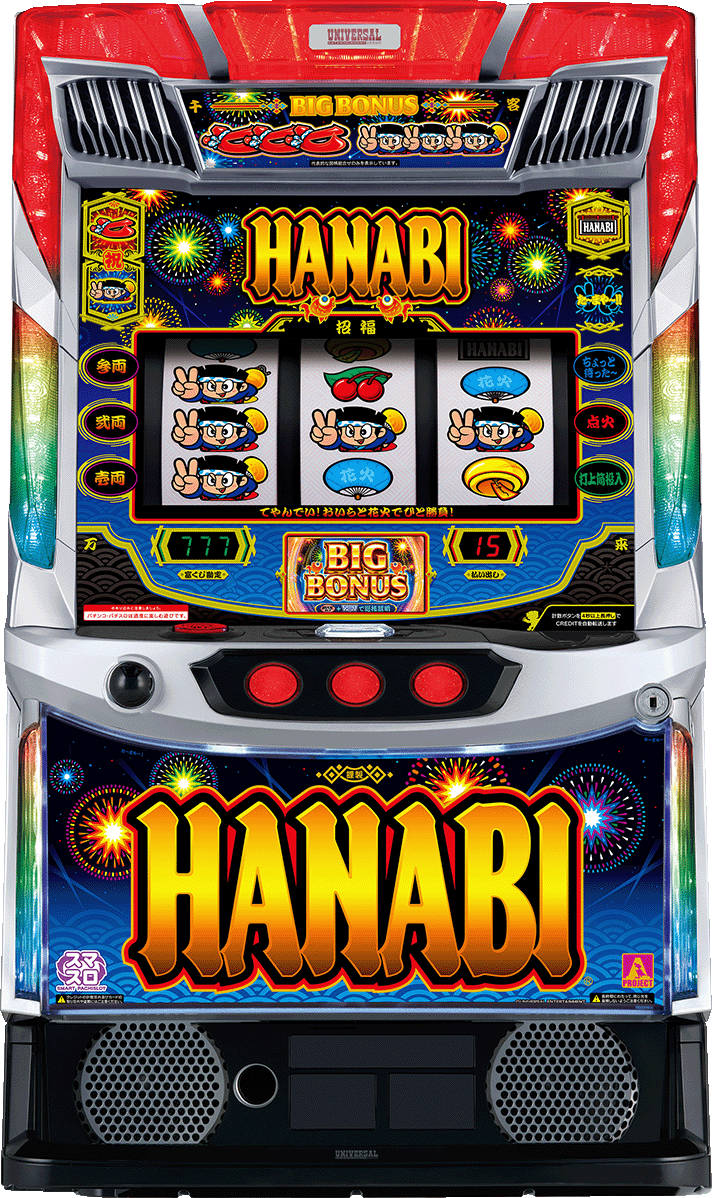

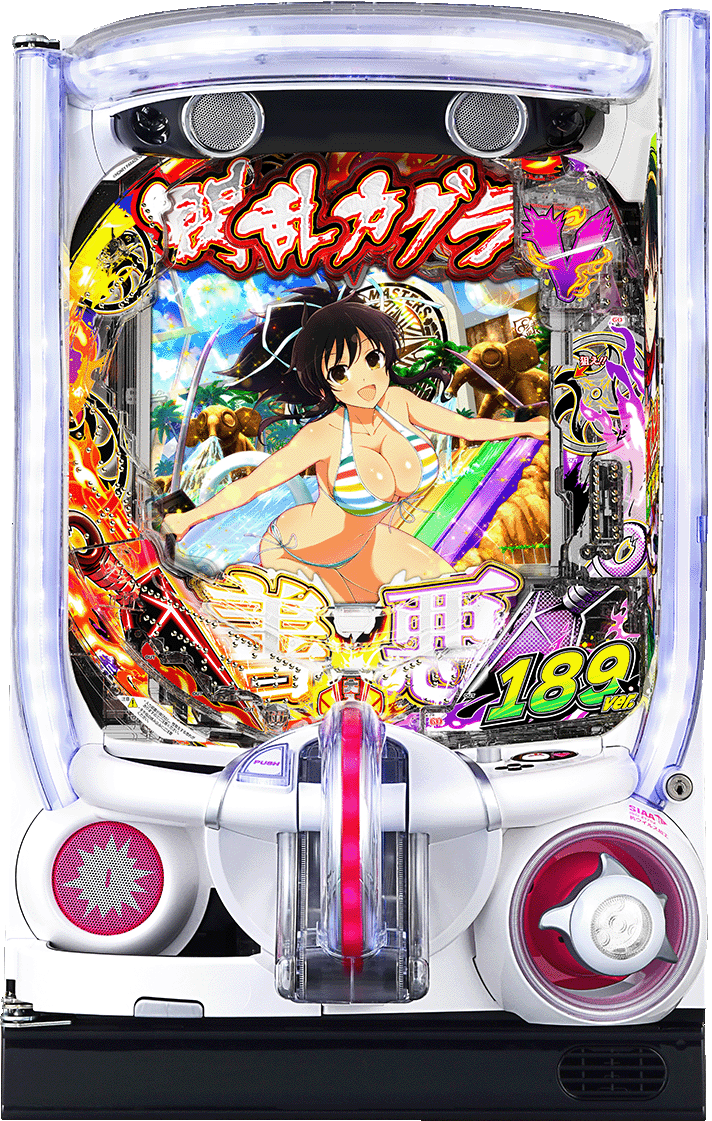

戻り際に『ハナビ』のコーナーも確認する。

ゴジさんは昨日と同じ台を打ち、昨日町田くんが打っていた台はターボさんが打っていた。セノさんが打ってた台にはミカさんが座っている。少し興味があって見ていると、彼女の目押しは完璧だった。どうやら昨日のニューパルは完璧に演技だったらしい。たまらないのはあんなゴミみたいなメールをミカさんに送った上に僕らに自ら晒したゴジさんで、なんかもう死んだ魚みたいな目をして台と向き合っていた。

「ゴジさん。どうすか調子は」

「ンー……。まあ。普通」

「なるほど。どうですかターボさん」

「絶好調さぁ。昨日打てなかったのもあっけど、やっぱハナビはおもしれぇなぁ……。そっちはどうだ」

「僕は──……」

と答えかけたところで、スーツ姿のスタッフがインカムに向かって何やら話しながら、コチラに近づいてくるのが分かった。大して気にもしなかったけど、彼は僕のすぐ横に立ち、それからターボさんの肩にポンと手を置いた。

「ん。なに?」

「お客様。ちょっとすいません、事務所まで──」

首をかしげながらも素直に連行されるターボさん。なんだか嫌な予感がした。ゴジさんが困惑したように僕をみる。咄嗟にミカさんを見ると、彼女がスッと目をそらし、箱を持って離席するのが分かった。

「あれ……ヤメるんですか?」

「いや、ちょっとね」

概ね平和的に進んでいる?

特に事件もなく午前が終わる?

……違った。ぜんぜんだ。僕は甘ちゃんだった。一度は自分で思ったことじゃないか。彼らの全ての行動には、必ず何らかの毒が仕込まれていると思ったほうが良いのだ。口先だけの平和協定に意味はない。大切なのは最終的に勝つこと。なんせイベントはまだ2日目で、最終日があるのだもの。初日に彼らが打った台数はマンクラとハナビで2台。僕らは4台。2日目も同じだ。3日目もそうなればいいけど、ならなかったらどうする。例えば、明日1台も打てなかったら。

ミカさんは何で辞めた?

頭の中で、最悪のシナリオが展開した。

「やばい。負ける……!」

咄嗟に駆け出す。僕だったらそうする。そうしないわけがない。絶対に。あればセノさんのブラフだ。5人しか連れてきてないっしょ? だ。あの言葉に惑わされて、僕は「いつでもセノさんが人を呼べるし、もう呼んでる可能性がある」と思い込んでいた。「頭数に差がある」と思い込んでいたからこそ、なわばりであるこの店で相手に主導権を握らせてしまった。

彼らは、5人しか居ない。5人だけの軍団だ。大事なのは頭数ではなく、人の使い方なのだったのだ。慌てて駆け出す。店外へ出る。僕は、生まれて初めて膝から崩れ落ちそうになる感覚を覚えた。

秋とは思えない炎天下。店舗駐車場にはセノさんを先頭に、4人の人間が既に翌日の為に並んでいた。セノさんと目が合う。カラコンの奥に、不敵な笑みを浮かべていた。

携帯に着信があった。放心状態で通話ボタンを押す。ターボさんだった。

「はい……リャンです」

「リャーン。俺出禁になっちゃったよぉ」

「……通報のアレですか」

「そう。セノがチクったみたい。アイツ……カラコンの癖に……。今度要らない通報したらこの辺のお店全部に回状まわしてエリア出禁にするぜだとさぁ……」

「なるほど……。わかりました。あの、ちょっと、こっちもヤバい事んなってて……」

早口で状況を説明すると、電話の向こうのターボさんが黙った。

「なるほどなぁ。一本取られたなこりゃ……。今からタチやんに並んでもらうとしても……ハナビしか取れねぇから完敗か。俺も出禁くらってるけどミカちゃんが辞めたんであれば、ええと今日の閉店までで打ち切った台の合計が……ああ、だめだ。眠くて頭回んねぇ」

「ええと……僕らがマンクラ4台のハナビ3台。向こうはマンクラ2台のハナビ1台ですけど、明日このままセノさんたちにマンクラ3台のハナビ1台を取られると、向こうはマンクラが5台。こっちは4台しかない。でも今から並べばハナビは取れるんで、そうするとハナビを打った台数はこっちが2台多くなりますね」

「マンクラ1台とハナビ2台の戦いかぁ……。微妙だなぁ。もうこれ引き分けでいいんじゃねぇか? しっかし考えたなぁセノの奴。カラコンの癖になぁ……」

「あのインチキジャッキーめ。カラコンの癖に……。とりあえずどうしましょう」

「どうするって?」

「いや、なんとかしなきゃ。やっつけるんですよね」

「いやもう無理だろ。諦めようぜ。通報作戦も使えないし。引き分け引き分け」

「うそでしょ。ターボさん──……。だって、明日マンクラ一台取れればそれでいいんですよ。そしたら完全勝利です……!」

「キツイだろうもう。俺出禁だしゴジもメンタル来てるし、タチやんもフラフラだぜ。お前もだいぶ顔色悪かったしさぁ……」

顔色。何かひっかかる言葉だった。目を閉じる。顔。ついさっき。何かあった気がする。突破口だ。全てのゲームには勝ち方がある。バーチャも。パチスロも。観察して、考えること。覚えて、気づくこと──……。

「わかった。肌荒れだ……」

「え?」

「今日、ミカさんの顔を正面からマジマジと見たんですけど、結構肌が荒れてました。で、タチやんがつい最近言ってたんですよ。睡眠不足はお肌の大敵って。化粧品屋がこれじゃ、カッコつかねぇっつうの。とか」

「あー、昨日かそれ。一昨日だっけ? もうなんか時間の感覚無くなってきたよ……。車の中でだろ?」

「そうそう。その時のセリフです。つまりですね、僕が思うに向こうも寝てないんですよ。というか──……」

一度深く息を吸って、目を開いた。

「家が遠いんだから、向こうのほうがもっと寝てないはずです」

言ってから、頭の中で作戦を組み立てた。何度か高速でシミュレーションして、それから確信めいた物が湧いてきた。行ける。充分行ける。大丈夫だ。

「すいませんターボさん。ちょっとお願いがあるんですけども、今からしばらく、団長代理の役をやってもいいですか──」

それから先の行動は早かった。プレッシャーを与えるのは早ければ早いほどいい。まずゴジさんの元に向かって「いまから自分の代わりにマンクラを打つように」という指示を出した。年下から指示されるのにもっと難色を示すかと思ったが、メンタルが来てる彼は意外にも素直に従った。

「んで、お前何打つの?」

「並びます」

「は? どこに」

「この店ですけども、それは後からターボさんから連絡があるんで聞いてください。いいですか、とりあえず今から閉店までマンクラを全力で打ってください。そして、交換が終わったら並びに来てくる事。これを必ずお願いします」

「えー……。マジでか。徹夜……。てか二徹かよ……とほほ……」

「俺もだから我慢してください……。町田くんもです。町田くんも必ず連れてきてくださいね」

「あいよー。分かったよ……おいリャン!」

力なく返事をするゴジさんを残して外に駆け出そうとした時、また声を掛けられた。振り返る。ゴジさんがバツの悪そうな顔で手を上げた。

「まー、なんだか分かんねぇけどよ。……俺っちらのために頑張ってんだよなお前。サンキューな。リキだしていけよ?」

「……はい! がんばります!」

奇しくも店内のテーマソングが『アイ・オブ・ザ・タイガー』に切り替わったタイミングだった。3秒だけ立ち止まって目を閉じる。アポロに立ち向かうロッキーのように。ロッキーに立ち向かうアポロのように──。

目を開いた時、世界が違って見えた。

軍団の勝利のため…徹夜で挑む並び大会

大股でのしのしと歩いて店外へ出る。4人の男女が並ぶ駐車場。無言で日傘を差した女の後ろにつく。

「……何のつもりだ?」

先頭のセノさんがわずかに振り返り、こちらの様子を横目で伺いながら言った。

「並んでるんですけど。ルール通りに」

「フン。勝手にすりゃいいさ。ハナビの6くらいくれてやるよ。……しかし誰か来るかもとは思ったが、まさかリャンちゃんだとはなァ」

「僕が一番若いんで。体力があるんですよ」

ちょっと唇を舐めてから、ゆっくりと口を開いた。

「ルールは絶対です。僕らはただでさえ真っ当な仕事をしてないんだから、せめてルールは守らなきゃならない」

「ルール? フン。虚偽の通報しといてよく言う」

「虚偽……?」

自信たっぷりに笑いながら、まっすぐにセノさんの目を見た。カラコンの青さがしみる。よく見ると不自然な碧眼だ。コレはこの人なりのハッタリなのだろう。相手より優位に立って、状況を自分にとって好ましいものにするための。開幕の読み合いと一緒だ。相手の心理を読む。読み勝って致命的な一撃を与える。

「なんだよ……?」

「僕らはねぇ、虚偽の通報なんかしてないんですよ。『だってS県は、公共の場所でのカセットコンロの使用が条例で禁止されてるんですから』」

「……なに?」

「やっぱり。東京から来たあなた達は知らない。だけどS県では小学生でも知ってることです」

「フン。何を言い出すかと思えば……。そんなハッタリ効かないぜ。第一、警察はなんにも言わなかったじゃないか」

「言うわけないじゃないですか。みなさんがカセットコンロを使用してたのは私有地なんだから。この『コロンブス』を運営する、有限会社新大陸の土地なんだもの。公共の場じゃない。ただ、あの時あなた達がいた場所はこの私有地からちょっとだけはみ出して、あのひさしがある広場にさしかかっていた。あっちは公共の場です。ギリギリだったんですよ」

アゴでしゃくる。セノ軍団がそっちを見て、それからお互いに顔を見合わせた。昨晩彼らがレジャーシートを広げていたのは、たしかに駐車場から踏み出した部分だった。

「カセットコンロが置かれていたのは駐車場側。もしアレが広場側の土地だったら、多分警察も注意したと思いますよ。だけどそうしなかった。たまたまなんです。あなた達が条例に引っかからなかったのは」

「でも、結果的に引っかかってないんだろ? まどろっこしいやつだな。何が言いたいんだ?」

「大事なのはここからですよ。S県ではね、公共の場でのカセットコンロが禁止なもので、私有地の──例えばこういう駐車場でコンロを炊く人が結構多いんです。例えばホームレスの人への炊き出し。地域のお祭でのコンロの使用。全部駄目。だから勝手に人の土地に一歩入ってコンロを使い、トラブルになる例が後をたたない。なのでね、『駐車場がある店舗は大抵、利用規約にカセットコンロの禁止を盛り込んでいる』んです」

「なんだと……? おい、PIKO。本当か?」

PIKOシャツ着た奴のあだ名PIKOかよ! と笑いそうになったけど、そこは頑張って耐えた。

「いやぁ、聞いた事ないけど……」

「ん。あなた、ええ、PIKOさんでしたっけ? PIKOさん?」

「PIKOだけど」

「あなたS県出身ですか?」

「うん」

「S県の、どこですか?」

「M町だけど……」

「M町……M町……ありましたっけそんな所。ああ、あのド田舎か。山に囲まれた自然豊かな。あんなとこカセットコンロがそもそも無いんだから条例知ってるわけがないでしょう。まったく。変な口出さないでください……! まあとにかくですね、僕が言いたいのは『これ以上邪魔するならチクリますよ』という事です。あなた達が駐車場でカセットコンロを使っていた事をね。ホラ、あそこ。あの電柱。見えます? 監視カメラ。角度的にちょっと微妙だけど、ギリギリ映ってる気がするなぁ……」

「いや、俺らはまだ火を点けていなかったぞ! セーフだろ!?」

白いタンクトップのマッチョマンが鬼みたいな剣幕で怒鳴ってきた。

「ンー……。その辺はお店の人に言ってください。じゃあ、並びましょう。ああ、もう一度忠告しときます。ルールは絶対ですからね。僕らはただでさえ真っ当な仕事をしてないんだから、せめてルールは守らなきゃならない。いいですか。この辺の店舗の並びルールはご存知ですね? 東京でも同じかもしれませんけども。並び直し、離脱は最後尾送りですからね。言うまでもない事ですけれど!」

そのまま黙って、スンと澄ました顔で並ぶ。全員が沈黙していた。さあここからだ。こんな子供でもすぐ分かる作り話をいつまでも信じ続ける訳がない。それは分かってる。ただ、僕の目的は別にある。

僕がここにいることで、後ろからプレッシャーを与えるためだ。

なにかのゲームに出てきたけども、イギリスの収監システムに「パノプティコン」というのがあるらしい。心理学を応用したシステムで、簡単に言うと「人は自分の視界に入る所以外から観察されていると常に観察されていると錯覚する」というものだ。つまり、後ろから見られていると気が抜けないのである。要するに、僕が今やろうとしてるのは「コイツら全員を肉体的・精神的にめちゃくちゃ疲れさせる事」ただその一点だった。僕がいる限り、彼らは車で仮眠がとれない。仲間内で場所を確保し合う事を、この状況では僕は決して許さないし絶対チクる。

実際のところ、僕がごちゃごちゃ言ったところで数と物理の暴力の前では無力なのだけども、初っ端で警察だとか条例だとかいう話を長々とした事で、正体不明の強制力みたいなのは若干働いているはず。あとは彼らのバカさに賭けるしかないけど、その企みは何となく上手くいっているように見えた。

よし。地獄の底まで付き合うぜ。

こうして、全員ほぼ徹夜でフラフラの状態からの、およそ22時間にわたる伝説の耐久並び大会が始まったのだった。

死闘の中で燃え尽きる一つの命

「はいアウトー! ミカさんダメェー! 最後尾へどうぞ!」

午後14時。指を差し宣言すると、ミカさんが本日2度目となる最後尾送りになった。理由は強風に煽られた日傘にひっぱられる形でよろけ、三歩ほど列から出てしまったからである。

「ちょっと、厳しすぎだろリャンちゃん。今のは勘弁してやってくれよ。てかミカもお前、それ日傘要らないだろもう。そんな照ってないぜいま」

「だめ! ウチの肌は傷みやすいの! 口出ししないでお兄ちゃんは!」

「えー、でもこれは4位と5位が入れ替わるだけだからなぁ。あんまり意味がない。そろそろPIKOさん便所いかないんですか便所」

「俺はまだ行かないよ……」

「おっとォ! セノさんが厳しそうだ……! トイレですか? セノさん」

「うるさい……!」

セノ軍団は、頭が回るようで意外とバカな人たちだった。並び開始から二時間ほどですでにこの「離・即・後」のルールは侵さざるべき不文律と化していた。というか勝負所はどう考えても最後の一時間とか二時間なんだから、とりあえず今のうちに帰って寝とくなりすればいいのに。少なくとも僕なら絶対そうする。とか思ってたら、いよいよ15時近くになってミカさんが発狂した。

「もうウチ無理! バカじゃないのアンタたち。帰る! 帰って寝る! 何時間起きてると思ってるのよもう! お兄ちゃんなんか大嫌い!」

「ちょ、ミカ! 帰るってお前、どうやって帰るんだよ……!」

「知らない! 歩いて帰る!」

「北千住まで何キロあると思ってるんだよォ……! やめろって、おい、ミカ……!」

「はいアウトー! セノさんダメェ! 最後尾へどうぞォ……!」

「ち、ちくしょう……! つい追いかけちまった……! うおォォ!」

ミカさんが消えてからしばらくは動きがなくなった。もはや全員、喋る気力もないといった様子だ。この時点での先頭はPIKOさん。僕はその次まで順位を上げていた。続いてタンクトップ。セノさんは屈辱の最下位だった。

徐々に日が落ちていく中。ぼそっとセノさんが呟いた。

「太田、前から気になってたんだけどそれ、何やってんの?」

「……これすか。たまごっちッス」

タンクトップの名前は太田というらしい。並び5時間目にしての発見だった。

「たまごっちって。古くない?」

「はい。もう古いっすよだいぶ。これ、アキバで買った改造品なんスよ」

「改造品?」

「はい。たまごっち、死なねぇッス」

「……どういう事?」

「改造で、たまごっちの寿命めっちゃ伸ばしてるんですよ」

マジでどうでもいい会話だった。これで一気に眠気がきた。太田め。侮り難い奴だ。

「それさ、ずっと育ててるの?」

「はい。毎日、ご飯あげて、うんち掃除して──5年目ですかね」

「へぇ……」

沈黙が訪れる。すぐ側のはずなのにやけに遠く感じる店舗から『TRUTH』が流れてきた。今頃みんな楽しくパチスロ打ってるんだなぁと思うと、なんだか切なくなってきた。なんで僕こんな事してるんだろう。

午後19時。いよいよ周りが暗くなった。一気に気温が下がる。タンクトップ一枚の太田くんがガタガタ震え始める。

「セノさん……寒いッス……」

「頑張れ太田……てかなんで上着持って来てねぇんだよ……」

「セノさんのエスティマの中ッス……」

「てか取ってくればいいじゃんか。お前最後尾なんだから関係ないだろ」

「あ!? そうか! 行ってきていいっすか」

何故か僕の方を見て言う太田。どうやら彼の中では僕はジャッジとか審判みたいな存在になってるらしい。

「あー……そうですね。どうぞ」

「ありがとうございます!」

「あ、そうだ太田! ついでにさ、飲み物買ってきてよ温かいやつ。俺のとPIKOのと……あと──……」

セノさんが困ったような顔で大きく息を吐いて、続けた。

「リャンちゃんの分も。頼むよ」

「へへ! 承知ッス!」

午後21時過ぎ。閉店まであとわずかとなった所で、不思議な連帯感が生まれ始めた。太田から手渡されたコーヒーを啜りながら、星を眺める。

「あれがカシオペヤですか?」

「そう……。そのWの形のさ、下側の線──わかる? それをまッすぐ伸ばして、そう。そうするとあれが、アンドロメダだ」

「へぇ、アンドロメダ……あれだ。あのAみたいな形の……」

「そうそう。よく一発で分かったなリャンちゃん。星をみるセンスあるよ」

「へへ……ありがとうございます」

「アンドロメダってさァ……」

PIKOが喋った。

「──銀河があるんだよね。確か、とんでもない数の星がいっぱい集まってキラキラ光っててさ……。凄いよね。あの中にさぁ、もしかしたら地球みたいな星と、日本みたいな国があって、みんな暮らしてるのかも知れないね。パチスロもあってさ」

「はは。宇宙のパチスロ打ってみたいですね」

「とんでもなく面白いんだろうなぁきっと──」

しばらく黙って星を眺めていると、ピピピ、ピピピという音が聞こえてきた。何かのアラームかと思ったら、だんだんとその音の感覚がゆるやかになっていく。

ピピピ

ピピ

ピ

ピ

ピ

ピーー……。

太田がポケットの中からたまごっちを取り出す。鼻で大きく息を吸うのが分かった。

「死んだのか?」

「ああ。今、死んだッス。もうすぐ……6歳でした……ぐ……ッ」

嗚咽。男泣きだった。膝から崩れ落ちる太田。その肩に寄り添うようにして、セノが手を置く。アウト、と喉元まで出かかったが、流石に飲み込んだ。

「永久の命なんてねぇよ。太田。そいつも、お前に育ててもらってきっと嬉しかったと思うよ」

「はい──。ぐ……ぐふぅ……ありがとうございます、セノさん……」

太田の啜り泣く声が星空に溶ける。電子の海に消えたたまごっちの魂も、あの星のどれかになったんだろうか。PIKOも同じ事を思っているのだろう、優しい顔で星を見つめている。

そこに、2つの影が近づいてきた。

「……よー。なにやってんの? お前ら」

実戦を終えたゴジさんと、町田くんだった。二人共長時間の実戦を終えてすこしやつれて見えた。うずくまって泣きじゃくるムキムキ男。その肩に手を置く偽ジャッキー。涙目で星を見上げるPIKOと僕。客観的に見られると何の説明も出来なかった。というか自分でもここ数時間何をやっていたのかもはや分からない。

眠すぎて頭がおかしくなっていたらしい。

翌日の開店まであと、12時間もあった。

決着…そして両軍団に芽生えたもの

2000年10月14日。

眠さも限界を超えるとだんだん拷問じみてくる。

ゴジさんと町田くん、そしてジェイが加わって多少は賑やかになったものの、流石に14時間も立ったりしゃがんだりしてるとそこにいるだけで無性に腹が立ってきたり笑えてきたり、さらには悲しくなったりする。そしてそいういう気持ちが全部消えて一瞬凪いだ瞬間に、泥沼のような睡魔が襲ってくるのである。

誰かが倒れた。だれだ……?

「えーと、誰が倒れました?」

「……ジェイだな」

「はい、えー……ジェイさんですよね?」

「ジェイだよ」

「ジェイさんアウトォ……」

「審判、審判。お前も列はみ出てるぜ」

「え? あ、マジだ。あーもー、僕アウトォ」

目まぐるしく変わる順列。一体自分が何やってるかも全く分からなくなっていた。午後3時過ぎ。駐車場に車が入ってきた。知らないお客だったらルール説明するのがめちゃくちゃ嫌だなぁと思ってたら、ミカさんだった。

「ただいまぁ……。わあ、凄い。みんなゾンビみたいになってるよ!」

「ミカァ……。タクシーで帰ったのお前? 無駄な金使うなよぉ」

「だって死ぬほど眠かったんだもの。はいこれ。差し入れ」

「ああ……。なにこれ。いなり寿司……? うわ、食いたくねぇ今……。甘いモン食いたいんだよ今甘いもん……。48時間くらい起きた状態で12時間立っといてみろよお前……。おいなりとか絶対ムリだから……」

睡眠を取って体力を回復したミカさんの直立力は半端なく、他の人間がマッチ棒レベルでバンバン倒れたこともあり彼女はあっというまに順位をあげていった。カムバックから30分後には、さっさと先頭へと躍り出たのであった。

「イエーイ! 1位。ウチがマンクラ頂きだね」

「へへ。ミカさん。それはどうかなぁ……? ホラ、アレをご覧ください」

真っ暗なS県の国道を走る一台の車。徐々にヘッドライトが近づいてくる。今となっては懐かしい、ターボカーだった。たっぷり睡眠を取ったのだろう、運転席から凶悪な顔を多少つやつやさせたターボさんと、そして助手席からは嫌味なくらい爽やかな笑顔を浮かべたホストスタイルのタチやんが降りてきた。

「みんなマジで並んでんのな! 絶対冗談だと思ったよ。あはは!」

「うわー、その元気が眩しい……お疲れ様ですタチやん。ターボさん」

「俺は出禁なってるから、応援役な。ホイこれ、差し入れェ」

「あー、ありがたい。なんですからコレ……。ピザまん? うわ絶妙に要らねぇ……。すいませんターボさん。甘いもん下さい……甘いもん……」

「ンーあんまんの方が良かったかぁ。じゃあ後から買ってきてやるよ。あとさー、ホレ。コレどう?」

ターボさんがコンビニ袋を広げる。中にはワンカップが大量にあった。

「酒……」

「あったまるぜ?」

10分後。一時的な休戦協定が結ばれた。鍋をカセットコンロにかけ、ワンカップを温める。熱燗だ。

「カセットコンロが違法ってなんだよ……。有り得ねぇだろ……」

「バレてました? やっぱり」

「最初っから信じてねぇよ……。ったく」

「お兄ちゃん、はい、お酒ちんちんになったよ」

ゴジさんが吹き出す。

「ちんちんって! 目ぇ覚めるわ!」

「え、言わない? ちんちんってウチの周りだけ?」

「いや、言うよミカ。このくりくり坊主が知らないだけで」

ホールの駐車場。レジャーシートを敷いて、コンロを焚いて。みんなで車座になって熱燗を飲むと、体の芯にじんわりと熱が溶けていくのが分かった。無言で火を見つめる。生まれも育ちもバラバラだけど、全員パチスロが好きで、その道で食べていこうとしている、広い意味では仲間だった。

その日は結局、みんなでボソボソとパチスロの話をしたり。バーチャファイターの話をしたり。ターボさんもタチやんも、軍団の掟を忘れて近所の店の情報を提供していたし、逆にセノさんも太田くんも、僕らが知らない都会のお店の事を教えてくれた。

何時間かすると、東の空がピンク色に染まりはじめた。朝焼けだ。

ホールの駐車場で、朝日が昇るのをみんなで眺める。

「き、き、き……。きれいだね」

町田くんが絞り出すように言った言葉が、オレンジ色の空に溶けた。

結局、その日の『ウルトラマン倶楽部3』と『ハナビ』はじゃんけんで決めた。マンクラを取ったのは僕とタチやんとPIKO。ハナビを取ったのは太田とミカちゃんとゴジさんだった。入店のテーマソングは珍しくクラシックで、なんとも荘厳で勇ましい奴だった。映画で何度か聞いたことがあったけどタイトルが分からず。尋ねると、ムキムキの癖に音楽に詳しいらしい太田くんが「ワーグナーの『ワルキューレの騎行』だよ」と教えてくれた。

恐ろしい事に、この日のことはここから先はほとんど覚えていない。椅子に座った瞬間眠り、起こされては眠りというのを繰り返すうちに、店から叩き出されてしまったからだ。唯一しっかり打てたのは充分に睡眠をとったタチやんとミカちゃんだけで、あとは全員、僕と同じだったらしい。

ともあれ結果は結果。

2000年の『新大陸発見Day』におけるターボ軍団とセノ軍団による戦争は、辛くも我々に軍配が上がったのだった。

まあ、勝ち負けなんてもはや、どうだって良かったんだけどね。

軍団メンバーたちの現在の姿

20年後──現在。

約束の時間よりかなり前に出た筈だったけど、どっかのバカタレが無意味に非常停止ボタンを押したことによる電車の遅延のお陰で、結局駅から走る羽目になった。運動不足のせいか体が重い。すぐに息が上がる。それもそのはず。僕は38歳になっていた。

「おい、遅いぞぉリャン」

「すいません! お久しぶりですターボさん!」

新宿の赤ちょうちん。すっかり出来上がったターボさんが赤ら顔で笑う。向かいの席には髪の毛を短く刈り上げた細面の男。すっかりイメージが変わってしまったけど、顔だけみれば間違いなくタチやんだった。

「リャン、ちょっと太った?」

「いやー、最近メシが旨くて……はは! あれ? 二人だけですか? え、みんな遅刻? 変わんないなー!」

「な。ほんとだよ。いくつになってもなー。でもそろそろ来るんじゃない? あ、来た……町田くんだ」

「うわ、久しぶりです! 町田くん!」

「うん……ひさし……ぶり」

「町田くん、訓練でちょっと発音がスムーズになったんだよな」

「じゃ……若干ね」

ターボさんもタチやんも、もう50歳に差し掛かる年齢になっていた。それより少しだけ若い町田くんももう46歳。全員結婚して、子供もいる。タチやんなんか何と三つ子ちゃんのパパだ。

「どう? 最近調子は。転職したんだっけ?」

「はい! 会計事務所っすね!」

「もう資格取れた?」

「取れました! 公認会計士! お陰様で! もうねぇ、タチやんには何とお礼すればいいか……」

「俺なんかしたっけ?」

真顔で尋ねられたのでちょっとずっこけるポーズをしてから続けた。

「うわ、リャン、いまのリアクションほんとにオッサンぽいぜ? やめたほうがいいよぉ。いつかのゴジのメールくらいヤバいって」

「え! そんなにですか……。えー、気をつけよう……。ああ、とにかくほら、大昔に町田くんの家で言ってくれたじゃないですか。学校いけって」

「あったっけ? そんなの」

「あったんですよ。それで僕高校に行くことにして、それから国家試験目指し始めて……。まあ、いいですよ忘れてるなら。勝手に感謝しとくんで。……あ、すいませんビールで!」

「こっち……も……お願いします!」

「おおすげえ! 町田くんの大声初めて聞いた!」

「へへ……へへへ……」

しばらくすると、ゴジさんが来た。もともとくりくり坊主の印象だったけど、42歳の彼はすでにガッツリ禿げていた。しかもちょっと太ってて、下手したらこの中で一番年上に見える。

「いやいやいや──ドッコイッショット。ウイスウイス。お久しぶり。リャン変わってねーなーお前」

「いやいや! ゴジさんが変わりすぎなんですよ。ハゲてんじゃないですか」

「いいじゃねぇかもう、ハゲのことは言うなっての……!」

「よー、ゴジィ! 相変わらずだなぁお前ぇ!」

「あざす! お久しぶりですターボさん!」

このメンツで会うのは実に5年ぶりだった。みんなそれぞれ歳を重ねて顔には皺が増えたけど、全員で乾杯をし、話す内容は全然変わってなかった。

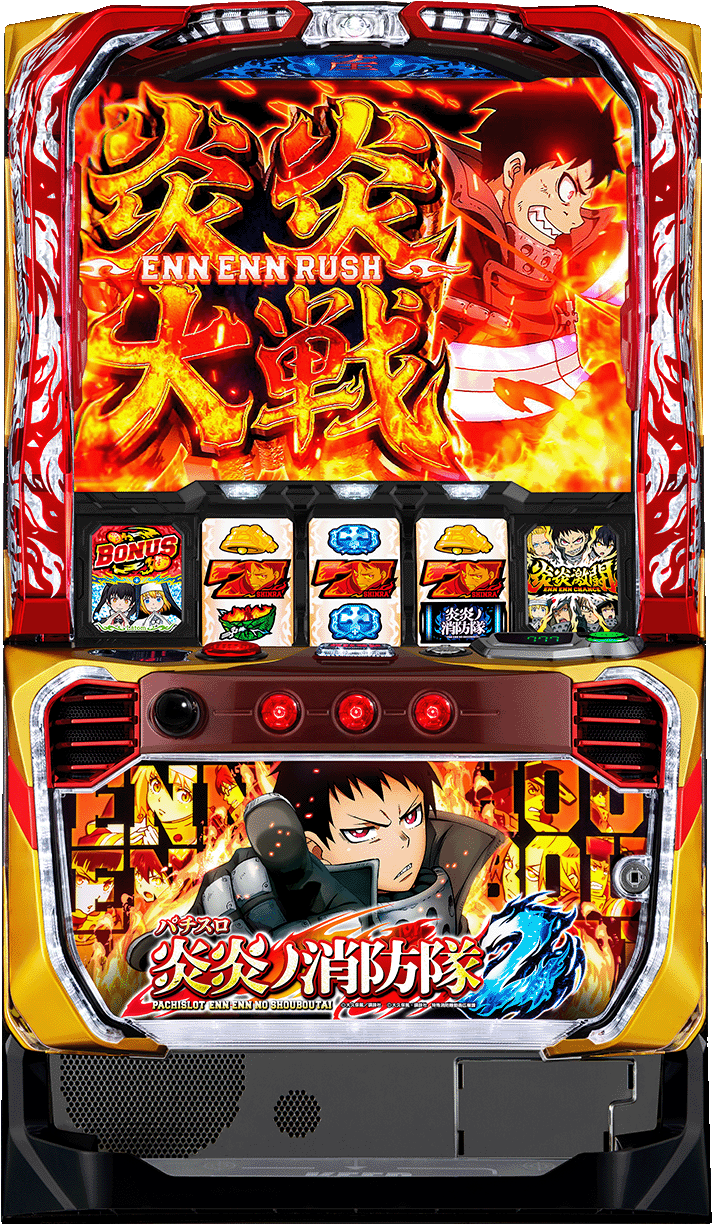

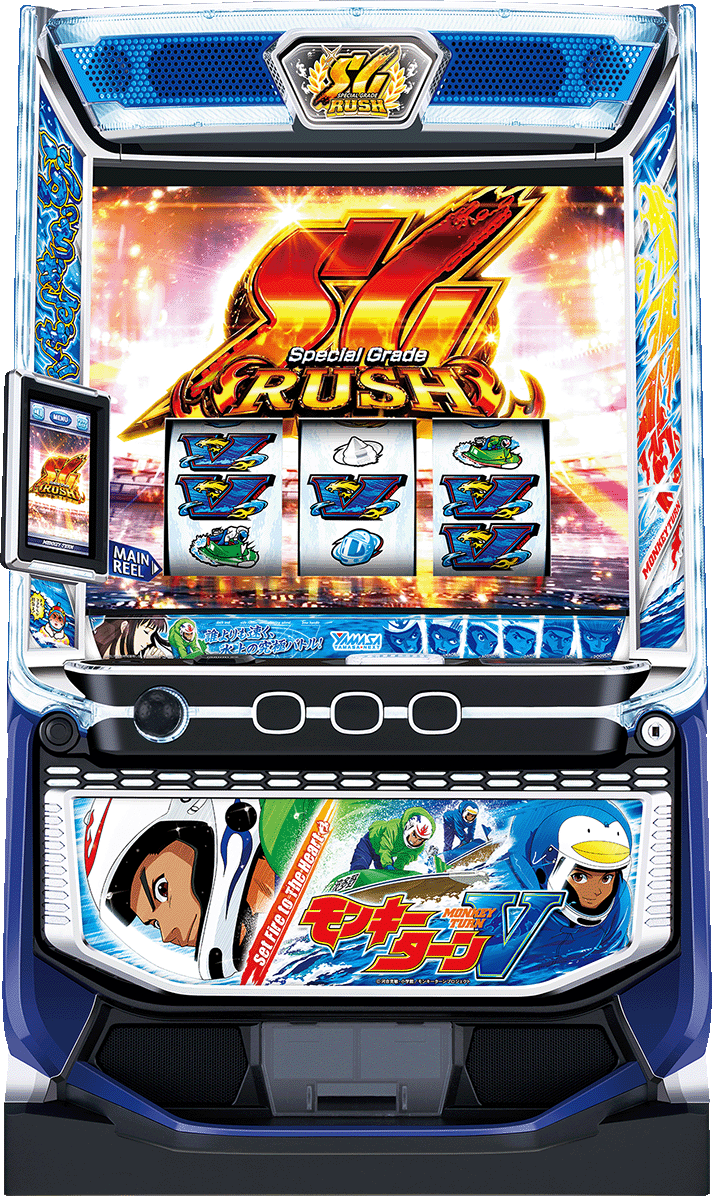

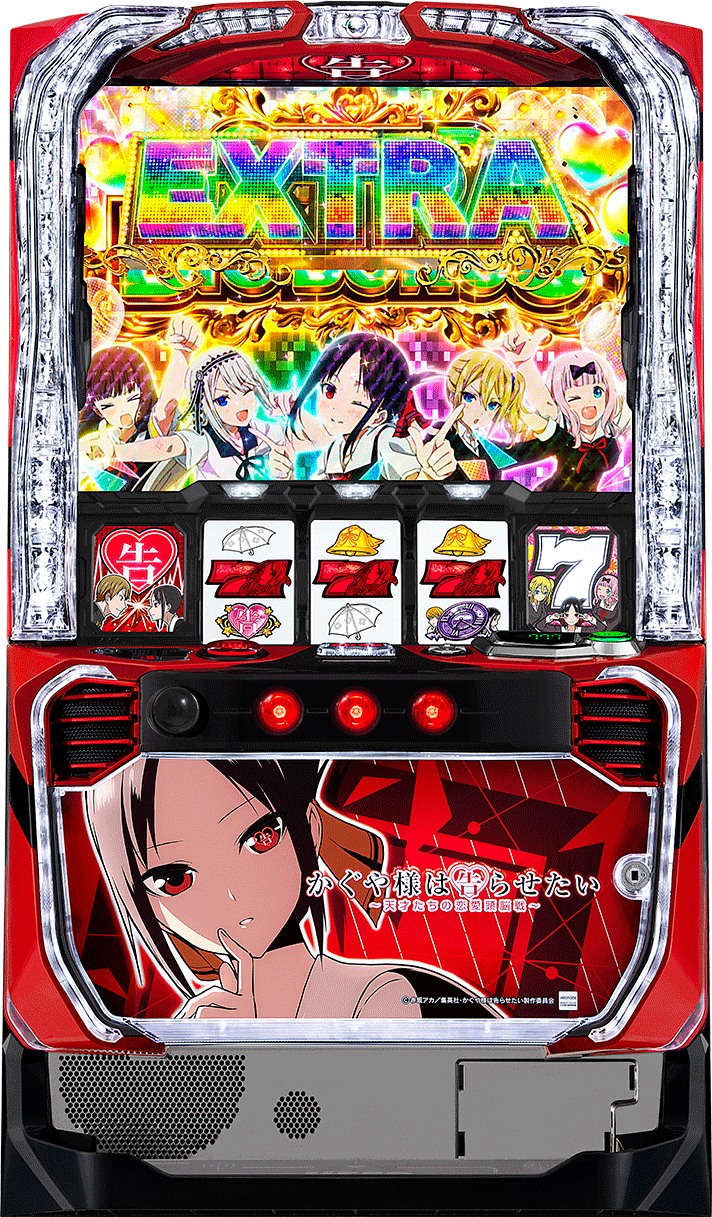

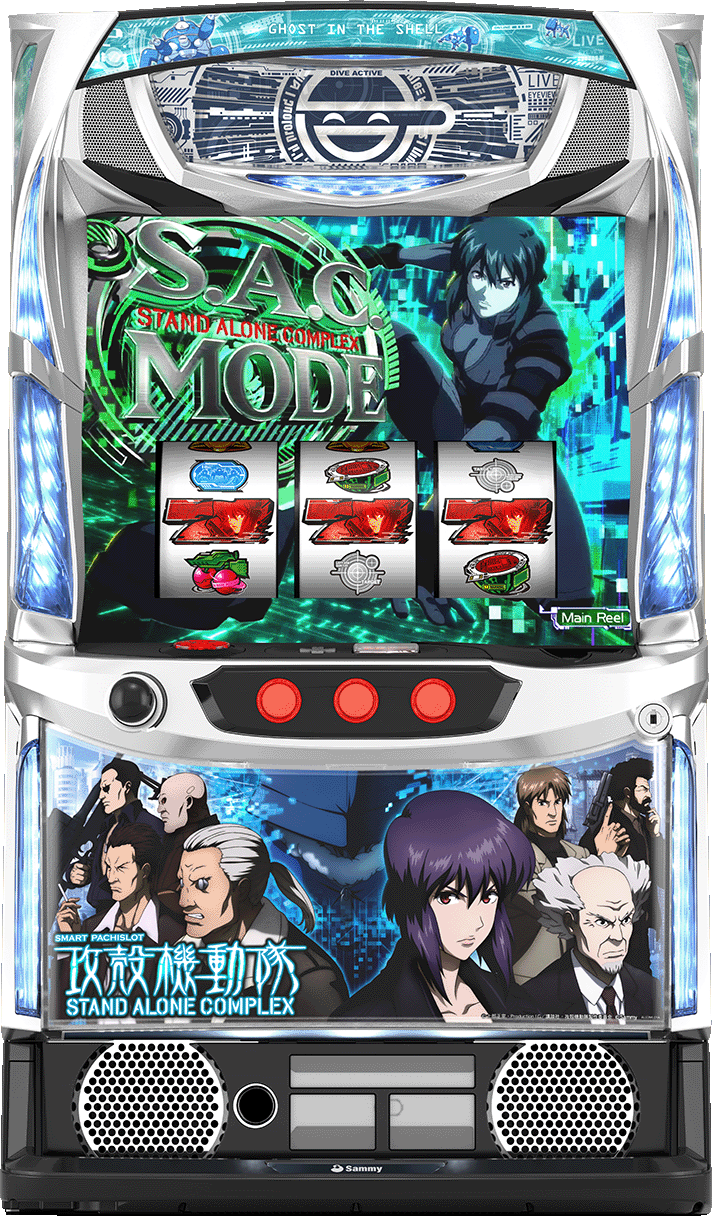

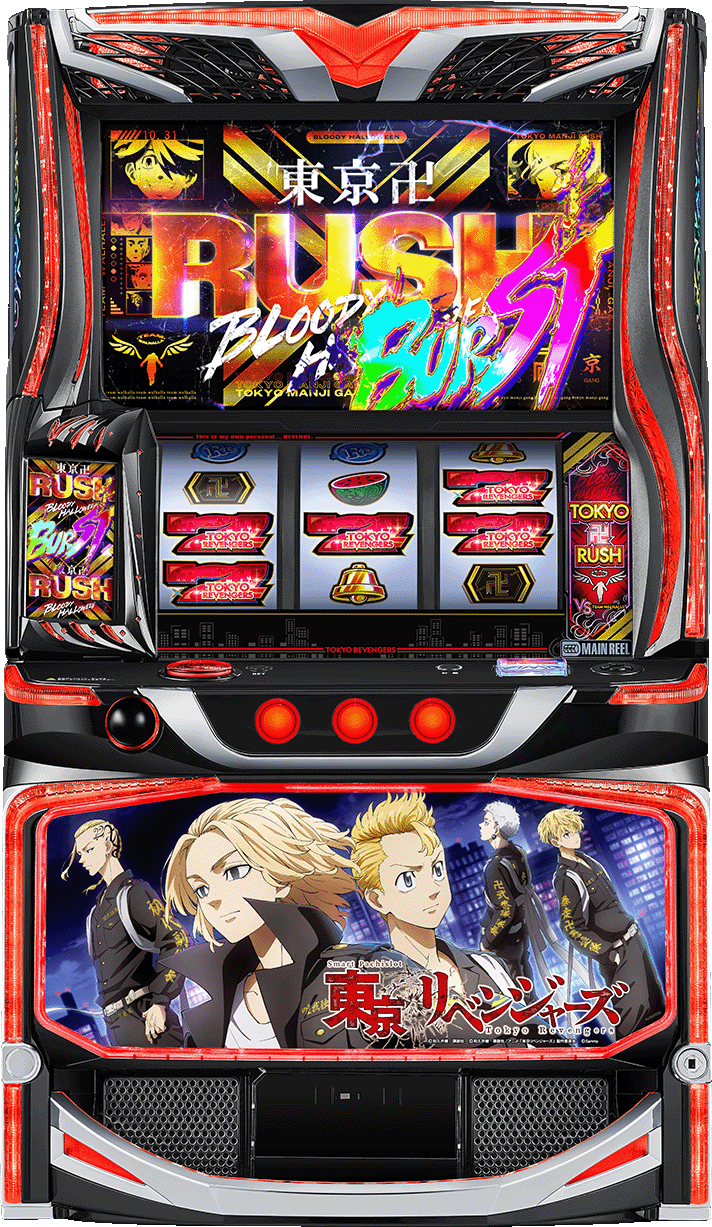

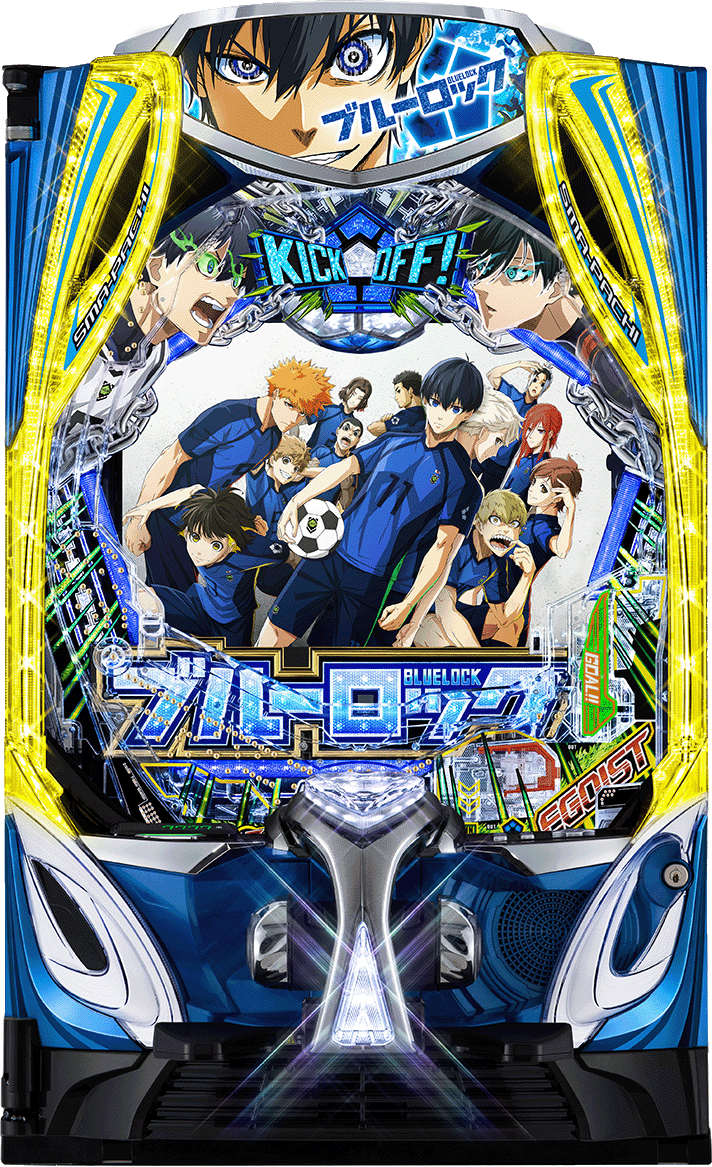

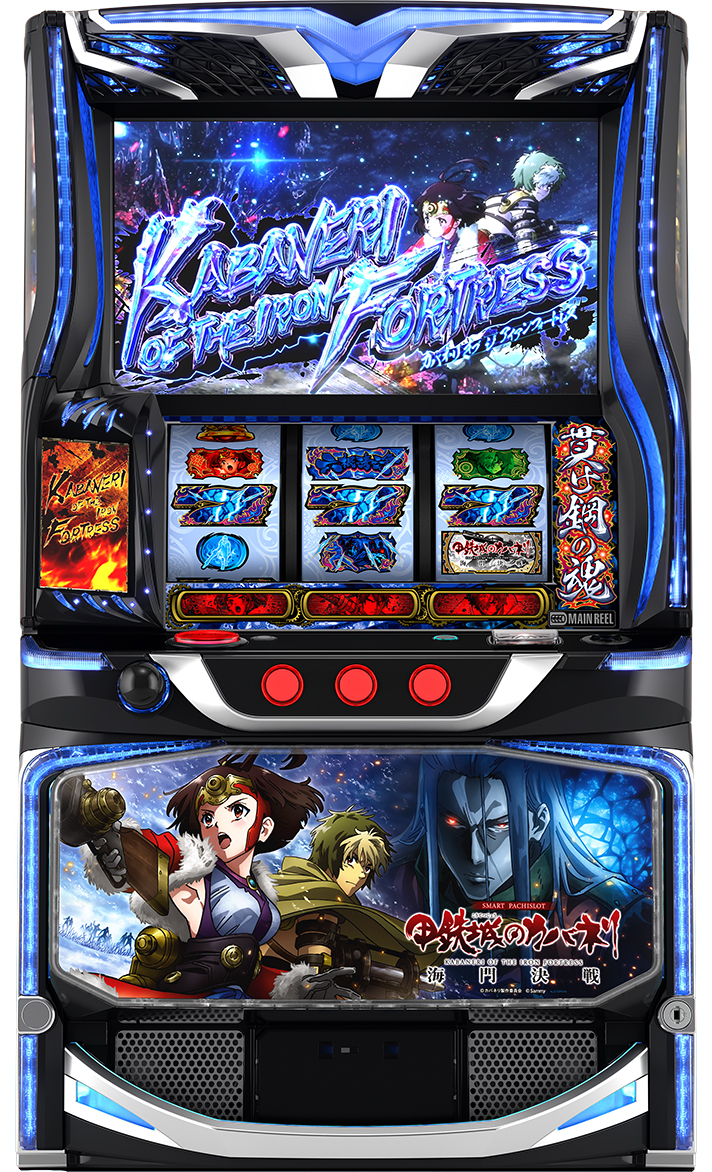

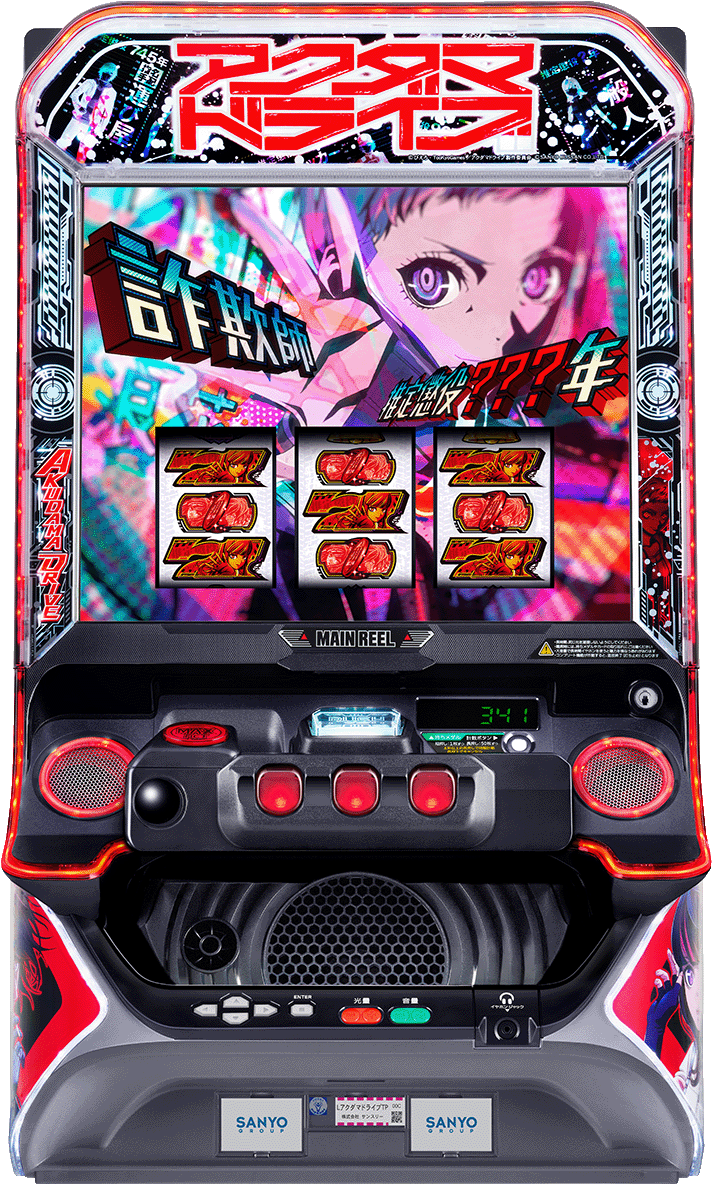

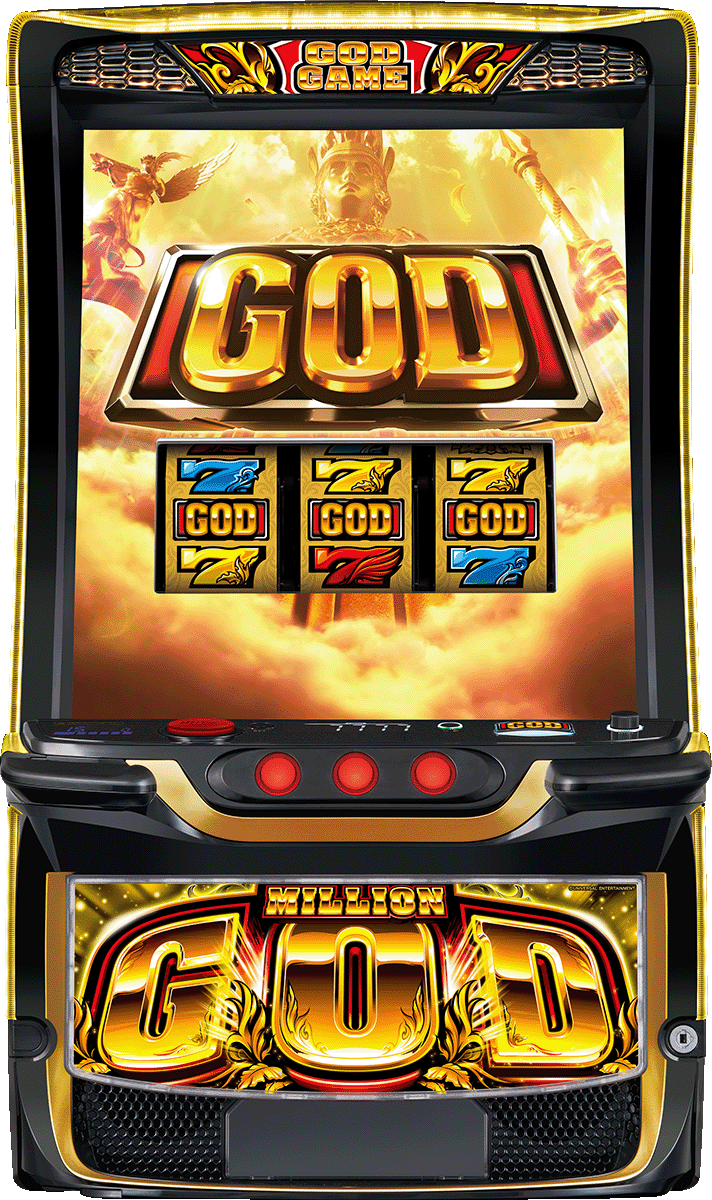

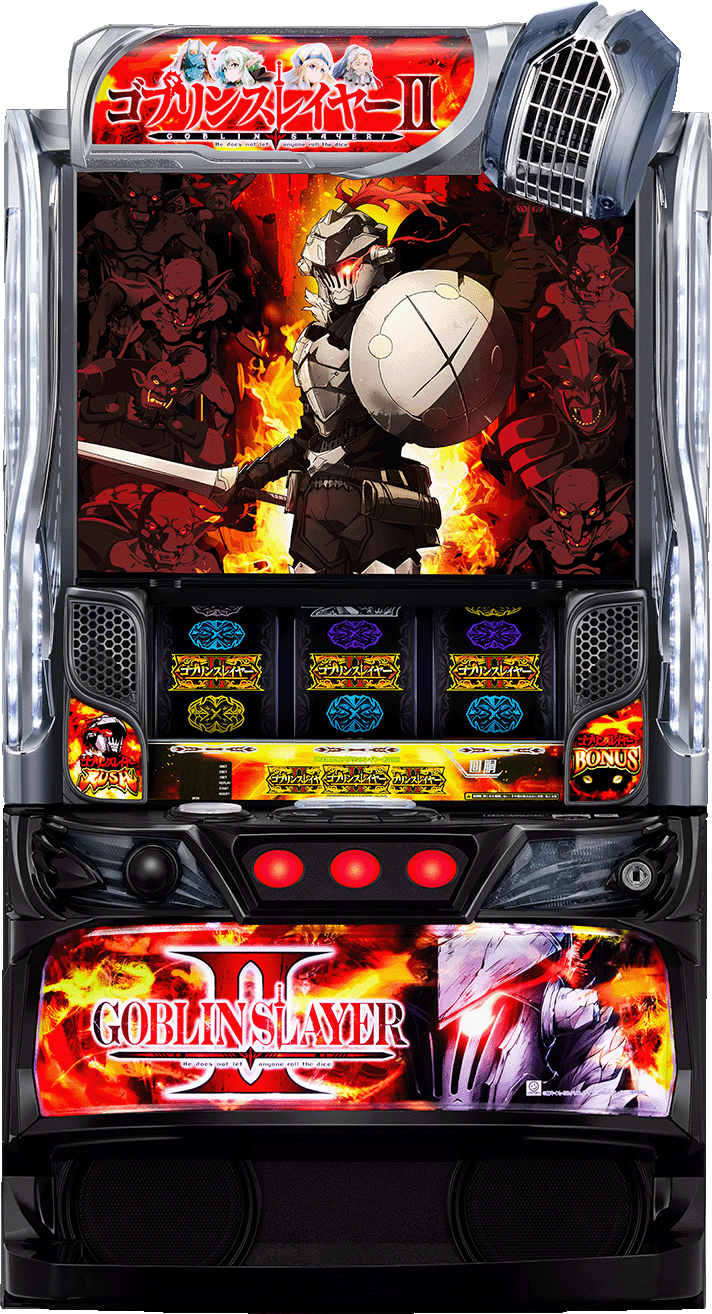

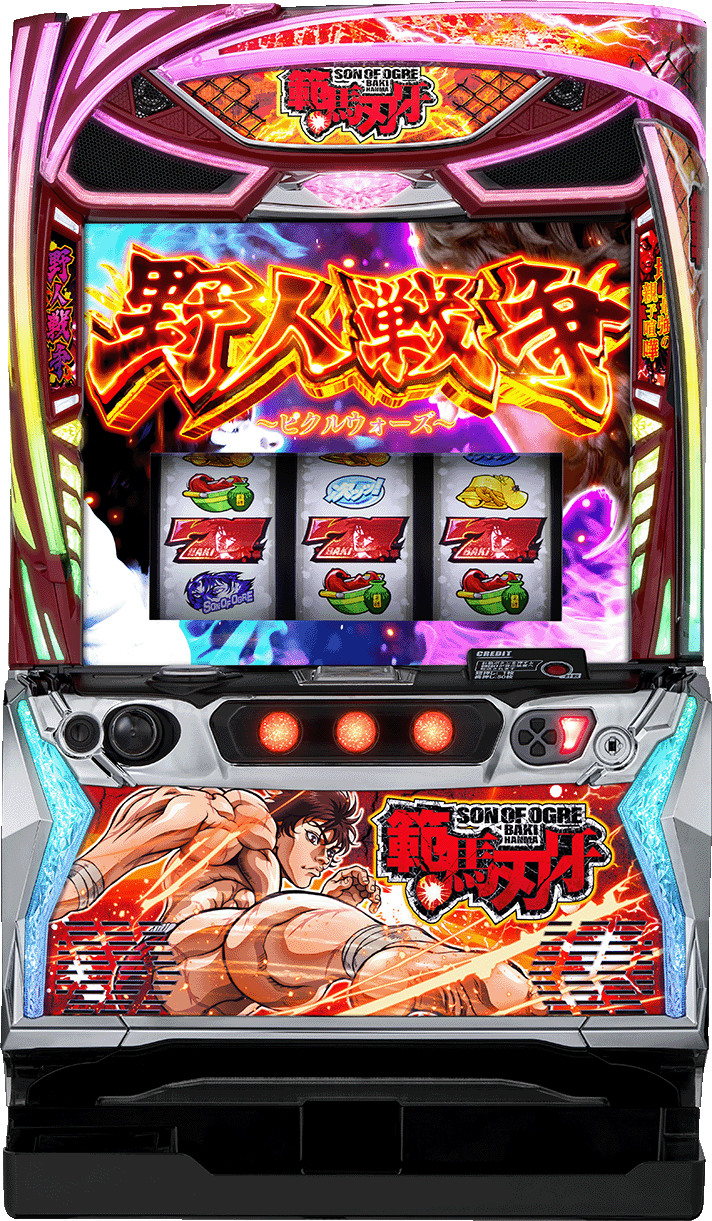

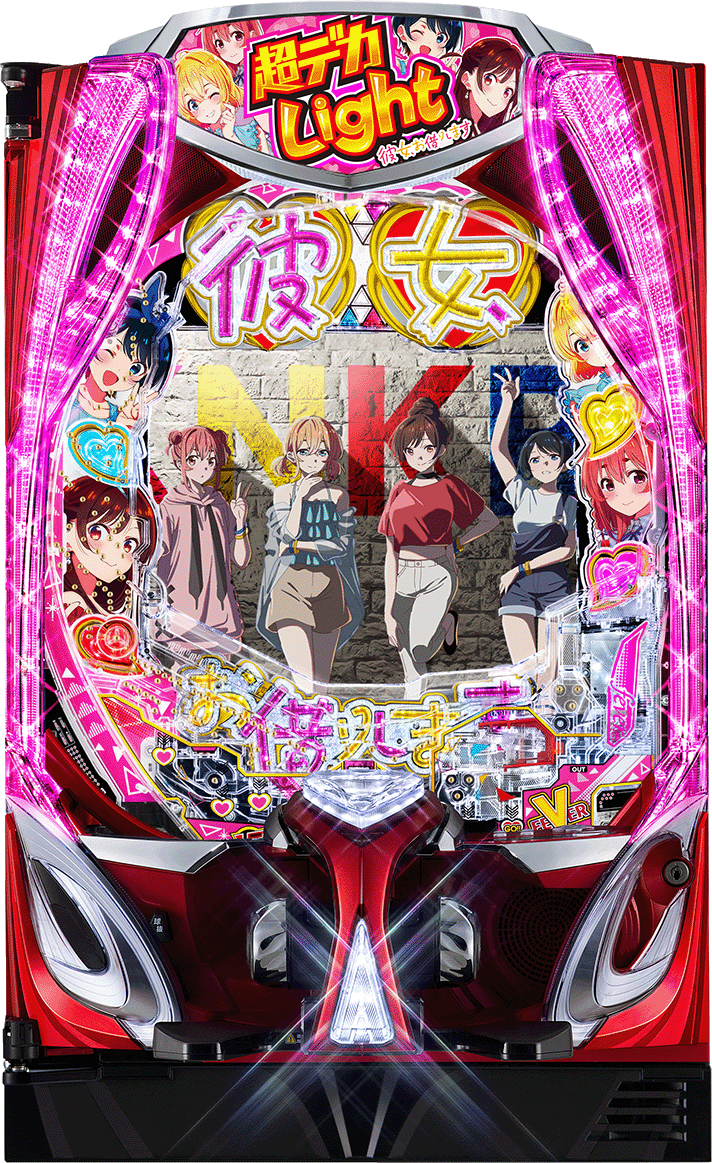

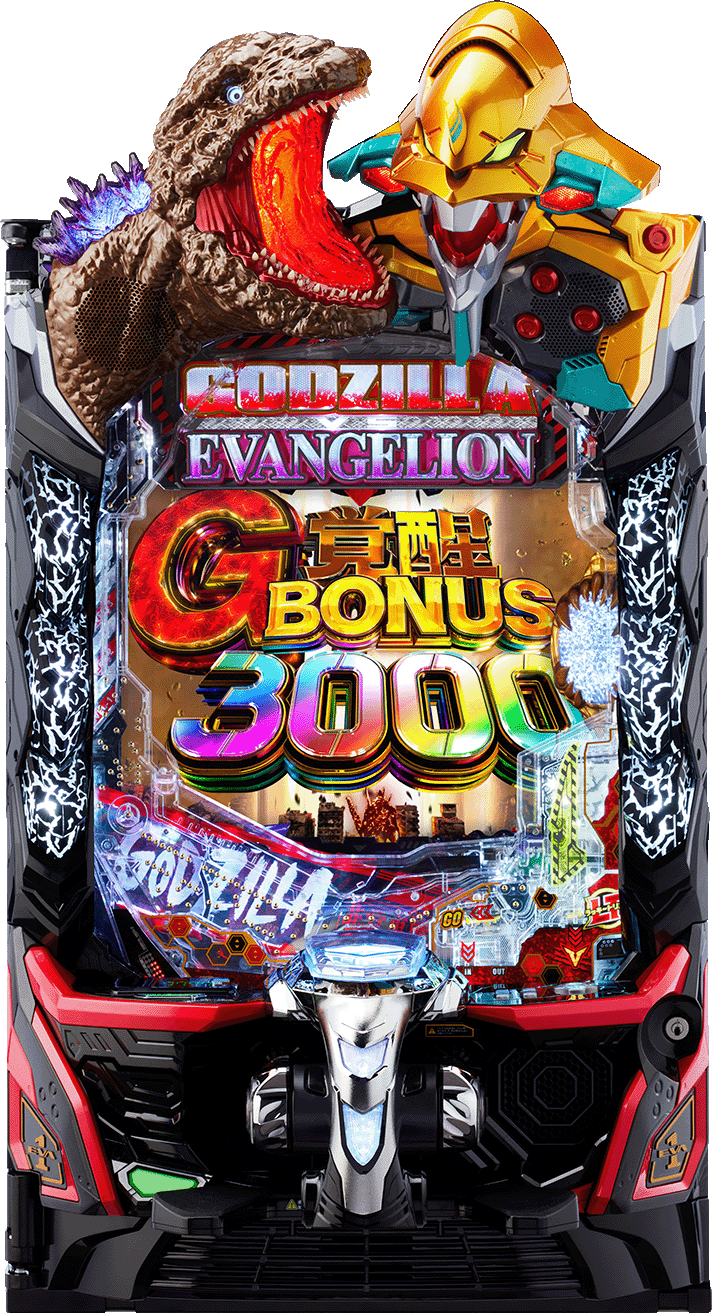

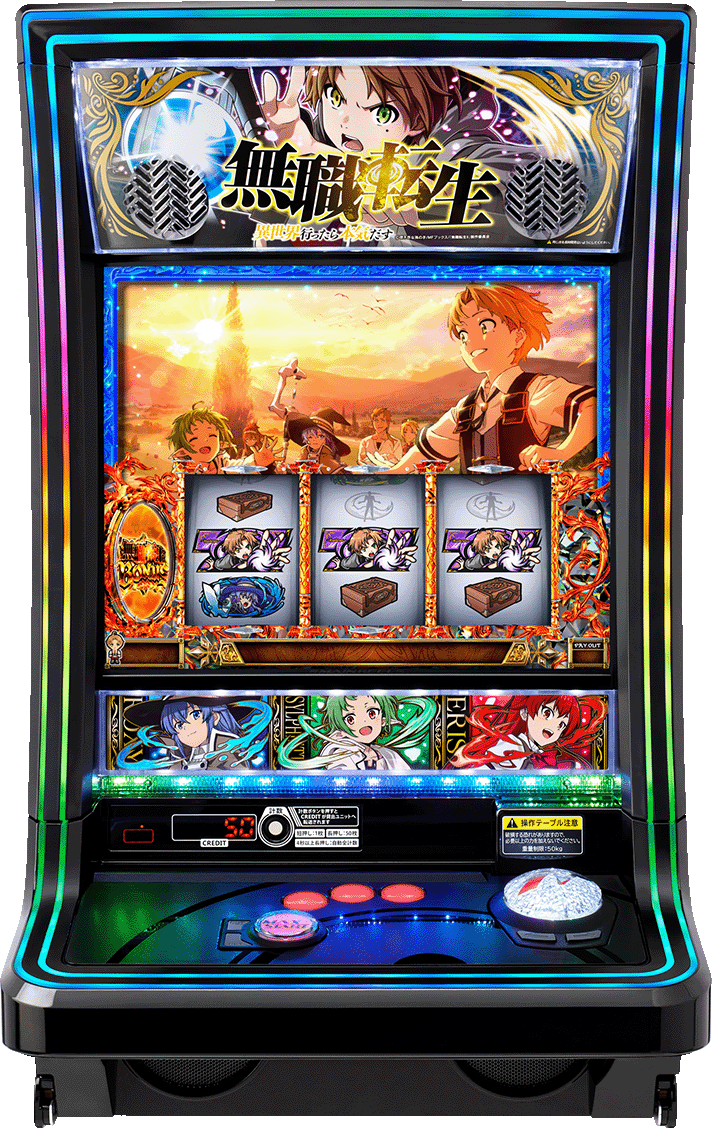

「6号機どう? 打ってる?」

「PSO2面白いらしいっすよ。あと青鬼」

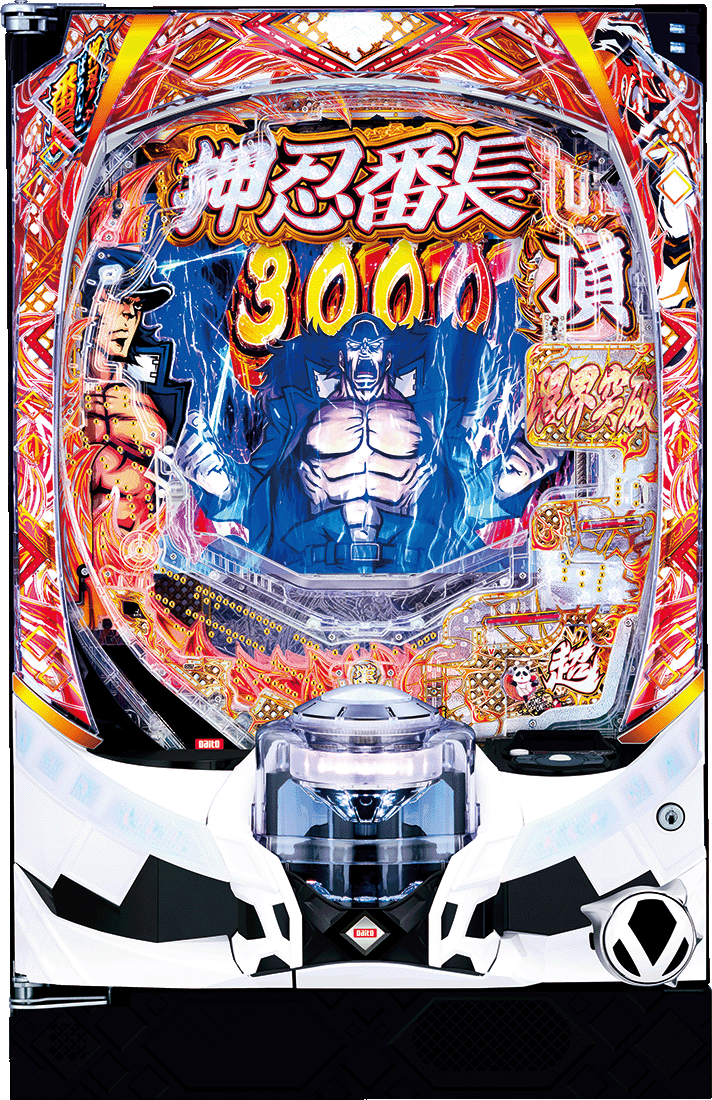

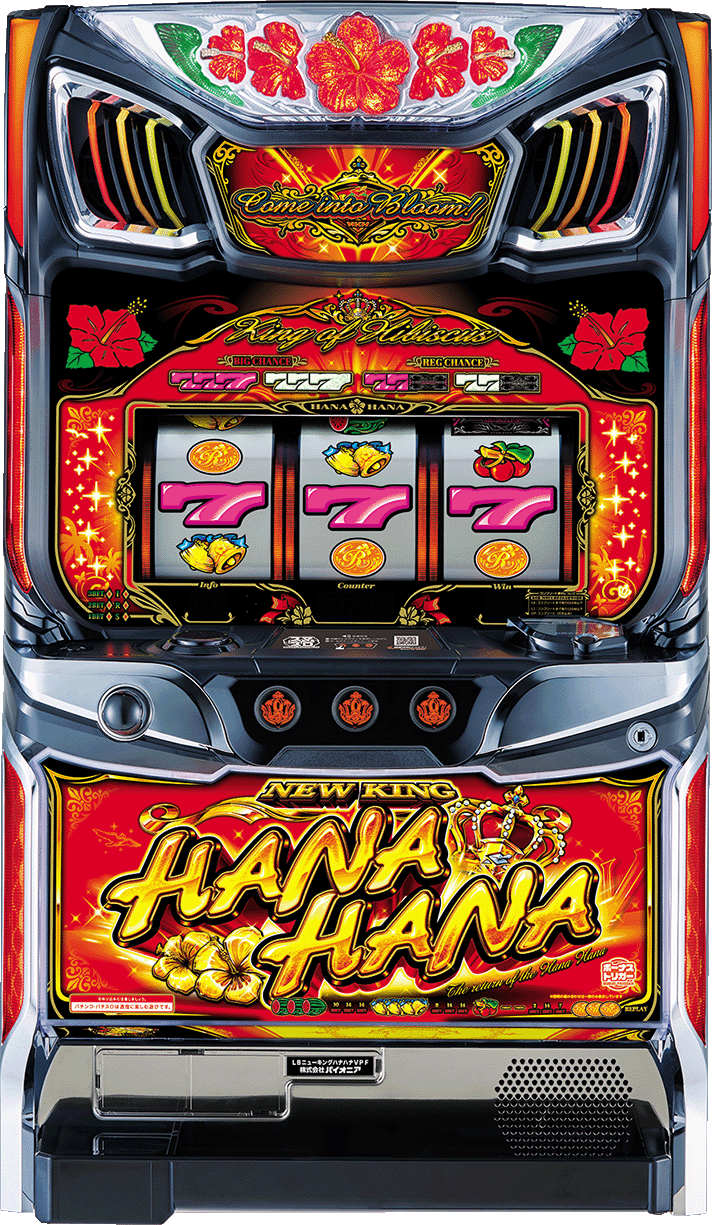

「青鬼はどうなんだあれ……。それより俺パチンコ打ってるな最近」

「へぇ! タチやんがパチンコ打つ所想像できねぇ……!」

「バカ、すげー打つぜ。源さん知ってるか?」

「減算値? 設定判別の話ですか?」

馬鹿笑いをしながら過ごしてると、気分がどんどん若返る。不意に、胸が締め付けられるような懐かしさを感じた。背中に羽根が生えたような全能感。日に日に出来ることが増えていく感覚。少年と大人の中間の時代特有の、ただ毎日生きているだけで最高に楽しかった日々。ありがたいことに、この歳になっては得難いその感覚を、彼らと居るといつでも思い出す事ができる。

胸のスマホが震える。通話ボタンを押して耳にあてる。

もしもしパパ? ウチだけど。

「誰から?」

「嫁からです。そろそろみんな来るって」

「ったく。ほんとに元パチプロは時間にルーズだなぁ……」

「お前がいうなよゴジ。一番酷いんだぜ?」

今までの人生で後悔している事を3つ挙げよと言われたら僕はまずは小学校の頃の出来事と、中学校の頃の出来事と、そしてその直後の事を挙げる。

パチプロ生活は22年前に始まって、結局14年前には終わってしまった。

人にその間の事を話すと引かれることもあるしバカにされることもあるけど、僕は決して後悔していない。

なんせあの頃ぼくは全力で生きていて、そして人生を最高に楽しんでいたんだもの。

チリンチリンと、来客を知らせるベルが鳴る。

誰かが手を叩いて笑いながら言った。

「あはは! みんないっしょに来たんだ? 仲いいね相変わらず! 久しぶり……!」

<了>

INFOMATION

いいね!する

373関連記事

ランキング

-

24時間

-

週間

-

月間

ランキング

-

24時間

-

週間

-

月間

人気機種ランキング

新台導入日

アクセスランキング

この記事にコメントする